2006年 04月 |

トプカプの『集史』 [2006-04-28 12:21 by satotak]

イル・ハン朝(フレグ・ウルス) - 「イランの地」のモンゴル [2006-04-25 00:00 by satotak]

英雄叙事詩 - テュルク民族の記憶 [2006-04-21 12:40 by satotak]

歴史を失ったモンゴル [2006-04-18 00:00 by satotak]

世界帝国 モンゴル [2006-04-14 13:04 by satotak]

チンギスの西征 [2006-04-11 13:21 by satotak]

モンゴル帝国の頭脳集団:ウイグル [2006-04-07 21:13 by satotak]

モンゴル建国 [2006-04-05 20:20 by satotak]

作為に満ちた「民族」 -民族再考- [2006-04-03 00:00 by satotak]

イル・ハン朝(フレグ・ウルス) - 「イランの地」のモンゴル [2006-04-25 00:00 by satotak]

英雄叙事詩 - テュルク民族の記憶 [2006-04-21 12:40 by satotak]

歴史を失ったモンゴル [2006-04-18 00:00 by satotak]

世界帝国 モンゴル [2006-04-14 13:04 by satotak]

チンギスの西征 [2006-04-11 13:21 by satotak]

モンゴル帝国の頭脳集団:ウイグル [2006-04-07 21:13 by satotak]

モンゴル建国 [2006-04-05 20:20 by satotak]

作為に満ちた「民族」 -民族再考- [2006-04-03 00:00 by satotak]

2006年 04月 28日

杉山正明著「モンゴル帝国の興亡(上)-軍事拡大の時代」(講談社現代新書 1996)より:

トルコ共和国のイスタンブル。オスマン朝の故都である。…その旧市街のトプカプ宮殿は、オスマン朝の故宮である。たくさんの観光客でにぎわう一角に、石造りのごくささやかな図書館がある。ここだけは、訪れる人もなく、ひっそりとしている。オスマン朝の600年のあいだ蒐集されたさまざまな書籍・古写本が眠っている。モンゴル帝国の研究にとって、最も根本となる最古・最良の古写本が、ここにある。

ラシード・アッディーンの『集史』。ペルシア語で記されたこの歴史書は、人類史上、最大の歴史書と言ってよい。『.集史』は、イラン方面におけるモンゴル政権の「フレグ・ウルス」、俗称イル・カン国でつくられた。

西暦1295年、軍事クーデタで第七代目のフレグ・ウルス君主となったガザンは、イスラームに改宗し、国家の根本改造と行政改革に乗り出した。その改革を進めるヴァズィール、すなわち宰相として指名したのが、自分の侍医でもあったラシード・アッディーンである。西部イランのハマダーン出身のラシードは、実はユダヤ人であったとも言われる。ガザンとラシードの主従は、フレグ・ウルスの再興のため、力を合わせて邁進するかたわら、モンゴル帝国の歴史編纂にもとりかかった。

その目的は、いくつかあった。すでにチンギスの創業以来90年ほどの歳月が過ぎ去り、モンゴルはユーラシアの東西にまたがる文字どおりの世界帝国となっていた。しかし、そうしたモンゴルたち、とりわけフレグと共に「大西征」の軍隊として「イランの地」にやってきたモンゴルたちは、自分たちの由来や歴史について、次第にわからなくなり始めていた。

自分たちは、いったいどういう人間なのか。なぜ「イランの地」にいるのか。そして、東方の宗主国である「大元ウルス」をはじめ、その他のウルスにいるモンゴルたちと、どんなつながりや縁、あるいは血脈で結ばれているのか。

…「世界」に散らばる「モンゴル共同体」のすべての者たちに、広くモンゴルたることの自覚を呼び覚まそうとした。特に、自分の臣下であるイラン方面のモンゴルたちに対しては、現在の栄光と富貴のみなもとは、直接にはフレグとその血統を中心とする結束にこそあることを、訴えようとした。

ガザンがラシードに求めたのは、そうした「モンゴル史」の編纂なのであった。だから、そこにはかザンの政治上の立場と、彼自身の見解が、色濃く投影されている。ガザンは、単に編纂の命令者にとどまらない。半ば以上、ガザン自身が著者であり、編者であった。

編纂にあたっては、モンゴル帝室共有の『アルタン・デフテル』、すなわちモンゴル語で『金櫃(きんき)の秘冊』という秘密の史書も使われた。…数多くのさまざまな情報提供者も協力した。モンゴル各部族に伝わる「旧辞」や系譜なども、書伝と口伝とを問わず利用された。しかしそれにもまして、核心部分についてはモンゴルの諸事や秘事を熟知していたガザン自身の口述に基づくところが大きかったと、ラシードは記す。

編纂長官となったラシードは、スタッフに任せきりにすることなく、多忙をきわめる庶務のかたわら、みずからも夜明けとともに筆を執り、時には移動の際の馬の背でも構想を練るなどして、寸暇を惜しんで主人ガザンの期待に応えようと努力した。

しかし、ひとまずの完成を見る前に、1304四年、ガザンは激務の果てに、34歳の若さで他界した。しばらくして、ガザンの後継者となったその弟のオルジェイトゥに奉呈された史書は、『ガザンの歴史』もしくは『ガザンの幸いなる歴史』と名づけられる「モンゴル史」であった(…「幸いなる」と言うのは、すでに死去していたガザンヘの敬意を示す)。

実は、当時の情勢を冷静に眺めると、ガザンがこの「モンゴル史」…の編纂を思い立った時、フレグ・ウルスという遊牧民の連合体は、がたがたになっていた。国庫はほとんど空となり、遊牧騎士たちをつなぎとめるべき経済力も国家財政も枯渇に瀕していた。ウルスの創始者フレグが麾下の西征軍をもって1260年「イランの地」に事実上の政権を樹立して以来、これといった確かな国家機構を組み上げることなしに成り行きまかせにやってきたことのつけが、たび重なる内紛と相乗効果をなして、新君主ガザンの前に投げ出されていた。そうした国家と政権が伸(の)るか反(そ)るかという時に、かつての部族連合の「記憶」を呼び覚まさせるため、ガザンは「修史事業」に乗り出した。単なる「文化事業」では、とてもなかった。やむにやまれず、必要に迫られて、「モンゴル史」の編纂を企てた。むしろ、追いつめられていたからこその、歴史編纂であった。その意味で、かぎりなく政治色の濃密な「国家政策」であった。

しかも、そこにはもう一つ、ガザンの密かな思惑が秘められていた。ガザンの立場からすると、それまでのフレグ・ウルスの王位継承はあまりにも錯雑をきわめていた。ガザンの直接の祖父アバガ(第二代)、父アルグン(第四代)の歿後は、それぞれ弟に王統が移った。ガザン自身が「反乱」を起こして打倒した第六代のバイドゥは、まったくの庶流の人物であった。ガザンは、フレグ-アバガ-アルグン-ガザンと直系の長子による王統こそフレグ・ウルスの正統なのだと宣言したかった。そこで、その論理に拠って「フレグ・ウルス」の部分を編纂させたのである。もとよりガザン自身はクーデタによる不当な簒奪者ではなく、本来しかるべき正当な王位であり、「嫡統」ガザンのもとに今や推し進められようとしている国家改造こそ、フレグ・ウルスを再興せしめる聖なる勲(いさおし)だと主張しようとしたのである。

ところが、そのガザンが他界し、「モンゴル史」が出来上がろうとする間に、帝国と世界の情勢は大きく激しく変化していた。モンゴル帝国を揺るがした中央アジアの紛乱は、カイドウの死を境に、1303年から4年にかけて急速に鎮静化し、モンゴルの東西は完全に和合した。ユーラシア世界は、再び一つとなったモンゴルを中心に、ゆるやかな平和状態となった。人類史上かつてない巨大な地平が、そこに拓かれていた。

モンゴルの目からすれば、「世界」はモンゴルの手の中に握られているかのような状況となった。こうした帝国と世界情勢のいちじるしい変化をうけて、第八代フレグ・ウルス君主のオルジェイトゥは、さらにこの「モンゴル史」の他に、当時の「世界」の主な"種族"の歴史も追加編纂するよう、ラシード・アッディーンに依頼した。ガザン時代と変わることなく宰相の任を委ねられていたラシードは、当地の学者だけでなく、中国やカシュミールなどからの仏僧の他、キリスト教徒、ユダヤ人の学者などもスタッフに加えた。

人祖アダムに始まるヘブライの預言者たちと古代ユダヤの歴史、古代ペルシアの王朝史、

預言者(ペイガンパル)ムハンマドに始まるカリフたちの歴史、および、モンゴルが滅ぼしたホラズム・シャー朝やイスマーイール教団に至るまでのイスラーム諸王朝の歴史、伝説のオグズ・ハンに始まるトルコ族の歴史、やはり伝説の人祖「盤古」に始まり南宋最後の少帝に至る中国諸王朝の歴史、さらには、「フランク」という名のヨーロッパの歴史がつくられた。釈迦と仏教の歴史を含むインド史もつくられた。

ここに、ガザンの「モンゴル史」を中核に、さまざまな「世界」の諸地域の歴史をより集めた一大史書が、出現した。それは、モンゴルを中心とする「世界」をもはや当然の前提にし、そこに至る「世界の歴史」を、史上初めて体系化しようとするものであった。….西暦1310年ないし11年、オルジェイトゥに捧げられた拡大版の「新版」は、「諸史を集めたもの」の意味で、『ジャーミー・アッタヴァーリーフ』、すなわち『集史』と名づけられた。

『集史』は、時の権力者であるモンゴルが、ペルシア語でつくらせた巨大な「モンゴル正史」である。それとともに、14世紀初めに至るまでのユーラシア諸地域についての総合史ともなった。しかも見逃せないのは、その一方で、フレグ・ウルスとその再編事業に関して、ガザンとラシードという二人の当事者自身が語る、またとない完全同時代史という側面をも併せもつことである。ペルシア語の史書とはいうものの、実に数多くのモンゴル語、トルコ語の用語にあふれ、さらには漢語、ティベット語、サンスクリット、ラテン語などに由来する単語さえも使われている。

もし『集史』がなければ、モンゴル帝国史は語れない。そればかりか、中央ユーラシアに展開したトルコ・モンゴル系の遊牧民たちの歴史も、再構成が難しくなる。そしてイスラーム史・イラン史も、実は大きな史料源を失うことになる。『集史』は人類史上、空前の史書であった。そして、その後も、実はその規模と視野の広大さ、加えて何よりもそのデータのもつ根本性において、これに匹敵する歴史書はつくられていないと言って差し支えないのではなかろうか。まさに、モンゴルという未曾有の政権と時代であったからこそ出現した、未曾有の一大歴史編纂物であった。

それはまた、モンゴルが、「世界」というものを明確に意識していた紛れもない証拠となる。…

トルコ共和国のイスタンブル。オスマン朝の故都である。…その旧市街のトプカプ宮殿は、オスマン朝の故宮である。たくさんの観光客でにぎわう一角に、石造りのごくささやかな図書館がある。ここだけは、訪れる人もなく、ひっそりとしている。オスマン朝の600年のあいだ蒐集されたさまざまな書籍・古写本が眠っている。モンゴル帝国の研究にとって、最も根本となる最古・最良の古写本が、ここにある。

ラシード・アッディーンの『集史』。ペルシア語で記されたこの歴史書は、人類史上、最大の歴史書と言ってよい。『.集史』は、イラン方面におけるモンゴル政権の「フレグ・ウルス」、俗称イル・カン国でつくられた。

西暦1295年、軍事クーデタで第七代目のフレグ・ウルス君主となったガザンは、イスラームに改宗し、国家の根本改造と行政改革に乗り出した。その改革を進めるヴァズィール、すなわち宰相として指名したのが、自分の侍医でもあったラシード・アッディーンである。西部イランのハマダーン出身のラシードは、実はユダヤ人であったとも言われる。ガザンとラシードの主従は、フレグ・ウルスの再興のため、力を合わせて邁進するかたわら、モンゴル帝国の歴史編纂にもとりかかった。

その目的は、いくつかあった。すでにチンギスの創業以来90年ほどの歳月が過ぎ去り、モンゴルはユーラシアの東西にまたがる文字どおりの世界帝国となっていた。しかし、そうしたモンゴルたち、とりわけフレグと共に「大西征」の軍隊として「イランの地」にやってきたモンゴルたちは、自分たちの由来や歴史について、次第にわからなくなり始めていた。

自分たちは、いったいどういう人間なのか。なぜ「イランの地」にいるのか。そして、東方の宗主国である「大元ウルス」をはじめ、その他のウルスにいるモンゴルたちと、どんなつながりや縁、あるいは血脈で結ばれているのか。

…「世界」に散らばる「モンゴル共同体」のすべての者たちに、広くモンゴルたることの自覚を呼び覚まそうとした。特に、自分の臣下であるイラン方面のモンゴルたちに対しては、現在の栄光と富貴のみなもとは、直接にはフレグとその血統を中心とする結束にこそあることを、訴えようとした。

ガザンがラシードに求めたのは、そうした「モンゴル史」の編纂なのであった。だから、そこにはかザンの政治上の立場と、彼自身の見解が、色濃く投影されている。ガザンは、単に編纂の命令者にとどまらない。半ば以上、ガザン自身が著者であり、編者であった。

編纂にあたっては、モンゴル帝室共有の『アルタン・デフテル』、すなわちモンゴル語で『金櫃(きんき)の秘冊』という秘密の史書も使われた。…数多くのさまざまな情報提供者も協力した。モンゴル各部族に伝わる「旧辞」や系譜なども、書伝と口伝とを問わず利用された。しかしそれにもまして、核心部分についてはモンゴルの諸事や秘事を熟知していたガザン自身の口述に基づくところが大きかったと、ラシードは記す。

編纂長官となったラシードは、スタッフに任せきりにすることなく、多忙をきわめる庶務のかたわら、みずからも夜明けとともに筆を執り、時には移動の際の馬の背でも構想を練るなどして、寸暇を惜しんで主人ガザンの期待に応えようと努力した。

しかし、ひとまずの完成を見る前に、1304四年、ガザンは激務の果てに、34歳の若さで他界した。しばらくして、ガザンの後継者となったその弟のオルジェイトゥに奉呈された史書は、『ガザンの歴史』もしくは『ガザンの幸いなる歴史』と名づけられる「モンゴル史」であった(…「幸いなる」と言うのは、すでに死去していたガザンヘの敬意を示す)。

実は、当時の情勢を冷静に眺めると、ガザンがこの「モンゴル史」…の編纂を思い立った時、フレグ・ウルスという遊牧民の連合体は、がたがたになっていた。国庫はほとんど空となり、遊牧騎士たちをつなぎとめるべき経済力も国家財政も枯渇に瀕していた。ウルスの創始者フレグが麾下の西征軍をもって1260年「イランの地」に事実上の政権を樹立して以来、これといった確かな国家機構を組み上げることなしに成り行きまかせにやってきたことのつけが、たび重なる内紛と相乗効果をなして、新君主ガザンの前に投げ出されていた。そうした国家と政権が伸(の)るか反(そ)るかという時に、かつての部族連合の「記憶」を呼び覚まさせるため、ガザンは「修史事業」に乗り出した。単なる「文化事業」では、とてもなかった。やむにやまれず、必要に迫られて、「モンゴル史」の編纂を企てた。むしろ、追いつめられていたからこその、歴史編纂であった。その意味で、かぎりなく政治色の濃密な「国家政策」であった。

しかも、そこにはもう一つ、ガザンの密かな思惑が秘められていた。ガザンの立場からすると、それまでのフレグ・ウルスの王位継承はあまりにも錯雑をきわめていた。ガザンの直接の祖父アバガ(第二代)、父アルグン(第四代)の歿後は、それぞれ弟に王統が移った。ガザン自身が「反乱」を起こして打倒した第六代のバイドゥは、まったくの庶流の人物であった。ガザンは、フレグ-アバガ-アルグン-ガザンと直系の長子による王統こそフレグ・ウルスの正統なのだと宣言したかった。そこで、その論理に拠って「フレグ・ウルス」の部分を編纂させたのである。もとよりガザン自身はクーデタによる不当な簒奪者ではなく、本来しかるべき正当な王位であり、「嫡統」ガザンのもとに今や推し進められようとしている国家改造こそ、フレグ・ウルスを再興せしめる聖なる勲(いさおし)だと主張しようとしたのである。

ところが、そのガザンが他界し、「モンゴル史」が出来上がろうとする間に、帝国と世界の情勢は大きく激しく変化していた。モンゴル帝国を揺るがした中央アジアの紛乱は、カイドウの死を境に、1303年から4年にかけて急速に鎮静化し、モンゴルの東西は完全に和合した。ユーラシア世界は、再び一つとなったモンゴルを中心に、ゆるやかな平和状態となった。人類史上かつてない巨大な地平が、そこに拓かれていた。

モンゴルの目からすれば、「世界」はモンゴルの手の中に握られているかのような状況となった。こうした帝国と世界情勢のいちじるしい変化をうけて、第八代フレグ・ウルス君主のオルジェイトゥは、さらにこの「モンゴル史」の他に、当時の「世界」の主な"種族"の歴史も追加編纂するよう、ラシード・アッディーンに依頼した。ガザン時代と変わることなく宰相の任を委ねられていたラシードは、当地の学者だけでなく、中国やカシュミールなどからの仏僧の他、キリスト教徒、ユダヤ人の学者などもスタッフに加えた。

人祖アダムに始まるヘブライの預言者たちと古代ユダヤの歴史、古代ペルシアの王朝史、

預言者(ペイガンパル)ムハンマドに始まるカリフたちの歴史、および、モンゴルが滅ぼしたホラズム・シャー朝やイスマーイール教団に至るまでのイスラーム諸王朝の歴史、伝説のオグズ・ハンに始まるトルコ族の歴史、やはり伝説の人祖「盤古」に始まり南宋最後の少帝に至る中国諸王朝の歴史、さらには、「フランク」という名のヨーロッパの歴史がつくられた。釈迦と仏教の歴史を含むインド史もつくられた。

ここに、ガザンの「モンゴル史」を中核に、さまざまな「世界」の諸地域の歴史をより集めた一大史書が、出現した。それは、モンゴルを中心とする「世界」をもはや当然の前提にし、そこに至る「世界の歴史」を、史上初めて体系化しようとするものであった。….西暦1310年ないし11年、オルジェイトゥに捧げられた拡大版の「新版」は、「諸史を集めたもの」の意味で、『ジャーミー・アッタヴァーリーフ』、すなわち『集史』と名づけられた。

『集史』は、時の権力者であるモンゴルが、ペルシア語でつくらせた巨大な「モンゴル正史」である。それとともに、14世紀初めに至るまでのユーラシア諸地域についての総合史ともなった。しかも見逃せないのは、その一方で、フレグ・ウルスとその再編事業に関して、ガザンとラシードという二人の当事者自身が語る、またとない完全同時代史という側面をも併せもつことである。ペルシア語の史書とはいうものの、実に数多くのモンゴル語、トルコ語の用語にあふれ、さらには漢語、ティベット語、サンスクリット、ラテン語などに由来する単語さえも使われている。

もし『集史』がなければ、モンゴル帝国史は語れない。そればかりか、中央ユーラシアに展開したトルコ・モンゴル系の遊牧民たちの歴史も、再構成が難しくなる。そしてイスラーム史・イラン史も、実は大きな史料源を失うことになる。『集史』は人類史上、空前の史書であった。そして、その後も、実はその規模と視野の広大さ、加えて何よりもそのデータのもつ根本性において、これに匹敵する歴史書はつくられていないと言って差し支えないのではなかろうか。まさに、モンゴルという未曾有の政権と時代であったからこそ出現した、未曾有の一大歴史編纂物であった。

それはまた、モンゴルが、「世界」というものを明確に意識していた紛れもない証拠となる。…

2006年 04月 25日

「地域からの世界史 第7巻 西アジア(上)」(朝日新聞社 1993)より(筆者:佐藤次高):

バグダードの攻略

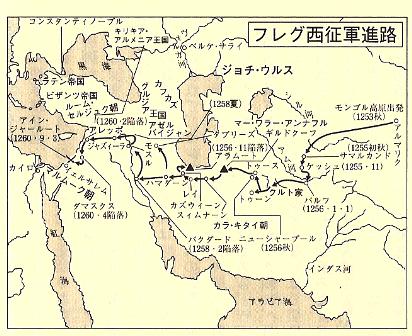

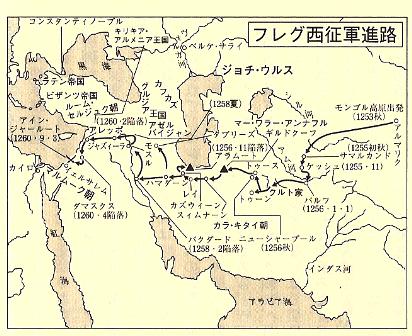

…続いて北アジアに興ったモンゴル民族は、強大な軍事力を用いて周辺の諸民族を圧倒し、チンギス・ハンの孫フレグ(1218-65年)に率いられた一団は、13世紀の半ばから西アジアの征服に乗り出した(注1)。その使命はイスマーイール派の暗殺者教団とアッバース朝のカリフ政権を屈服させ、シリアから地中海へと進出することであった。

ニザール派(過激イスマーイール派の一派)を興したハサン・サバーフ(1124年没)は、イラン北部の険しい山岳地帯にあるアラムート城を根拠地として各地に宣教員(ダーイー)を派遣し、…またイラン・シリアの要害の地を選んで山城を建設し、ここで訓練した献身者(フィダーイ)を都市に送り込んでスンナ派の要人を次々と暗殺した。…

イスラーム世界の解放者をもって任ずるフレグは、イスマーイール派の根拠地であるアラムート城を包囲し、これを落城させると異端に対する勝利宣言をイスラーム諸国に送りつけた。続いてイラクに進出したフレグは、バグダード包囲の体制を固めたが、伝統を誇るカリフの居城への攻撃にはきわめて慎重であった。…

…1258年1月からバグダードに対する総攻撃を開始した。最初の攻撃が行われてから20日後、アッバース朝第37代のカリフ・ムスタースィム(在位1241-58年)はフレグの前に投降し、絨煬(じゅうたん)に巻かれたうえで騎馬に踏み殺された(注2)。600年余りにわたって存続してきたカリフ体制の消滅は、多くのムスリムに計り知れないほどの衝撃を与えた。10世紀以降、マムルーク軍人の台頭と独立王朝の出現によってカリフ権力は衰え、バグダードの繁栄もすでに失われていたが、アッバース朝カリフは、「信者の長」として、なおスンナ派ムスリムによる敬愛の対象とされてきたからである。

イル・ハン朝の国家と社会

「平安の都」バグダードを攻略したフレグは、イラン、イラクの地にイル・ハン朝(1258-1353年)を樹立した(注3)。王朝の樹立後もフレグはさらに西進を続け、1260年には、北シリアの要衝アレッポを占領した。しかし地中海進出を目前にして、彼のもとに皇帝モンケの訃報がもたらされた。前進部隊はすでにダマスクスの包囲にとりかかっていたが、フレグはモンゴルの慣行にしたがって帰国を決意し、後事を将軍キト・ブカ・ノヤンに託した。これを受けてキト・ブカはダマスクスを支配下におくと、さらに南下してエジプトに進撃する準備を着々と推し進めた。

一方、新興のマムルーク朝側では、スルタン・クトズ(在位1259-60年)のもとに迎撃の体制を整え、シリアにいたマムルーク出身のアミール・バイパルスを先遣部隊の司令官に任命した。1260年9月、エジプトのマムルーク朝軍とモンゴル軍との戦いは、パレスティナの小村アイン・ジャールート(「ゴリアテの泉」の意味)で行われた。アラブの史書はモンゴル軍の数を10万、エジプト軍の数を12万と記しているが、実際には双方とも数万程度の軍勢であったらしい。いずれにせよ、イスラーム世界の命運を左右する勝負は一日で決した。バイパルスの率いるバフリー・マムルーク軍の活躍によって、スルタン・クトズは会心の勝利を収め、指揮者を失ったモンゴル軍は敗走を重ねてシリアの地を後にした。このアイン・ジャールートの戦いは、連勝を続けてきたモンゴル軍が味わう最初の敗戦であった。

イラク、イランに退いたイル・ハン朝は、ガザン・ハン(在位1295-1304年)のときに最盛期を迎えた。イル・ハン位をめぐる内紛と経済政策の破綻による国家の危機を克服し、イラン人の宰相ラシード・アッディーン(1247-1318年)の助けを得て、税制・軍制の改革を断行した。改革の主眼点は、ブワイフ朝やセルジューク朝で行われていたイクター制(注4)を施行することにあり、モンゴル軍人に徴税権を伴うイクターを授与することによって、彼らの生活の安定化をはかった。またガザン・ハンは自らイスラームに改宗して、支配階級であるモンゴル人とイラク、イランに住むイスラーム教徒との融和に努めた。

イル・ハン朝の中興の祖となったガザン・ハンは、モンゴル語のほかに、ペルシア語、チベット語、中国語などにも造詣が深く、さらに歴史学、医学、天文学、化学など広い範囲の学問に通じた名君であった。また宰相のラシード・アッディーンも、セルジューク朝のニザーム・アルムルクにならって、イラン社会に適合したモンゴル支配体制の確立に努め、ペルシア文学史上の傑作と讃えられる『集史』を著した。首都タブリーズには、イラン人の学者ばかりでなく、中国人、インド人、ヨーロッパ人の学者も招かれ、ここに学芸の一大センターが出現した。しかしガザン・ハンとラシード・アッディーンの二人が没すると、国力はしだいに衰え、特に1335年にアブー・サイード・ハン(在位1316-35年)が没すると(注5)、国内には有力アミールが乱立する状態となり、イル・ハン朝政権はここに事実上崩壊した。

イル・ハン朝の中興の祖となったガザン・ハンは、モンゴル語のほかに、ペルシア語、チベット語、中国語などにも造詣が深く、さらに歴史学、医学、天文学、化学など広い範囲の学問に通じた名君であった。また宰相のラシード・アッディーンも、セルジューク朝のニザーム・アルムルクにならって、イラン社会に適合したモンゴル支配体制の確立に努め、ペルシア文学史上の傑作と讃えられる『集史』を著した。首都タブリーズには、イラン人の学者ばかりでなく、中国人、インド人、ヨーロッパ人の学者も招かれ、ここに学芸の一大センターが出現した。しかしガザン・ハンとラシード・アッディーンの二人が没すると、国力はしだいに衰え、特に1335年にアブー・サイード・ハン(在位1316-35年)が没すると(注5)、国内には有力アミールが乱立する状態となり、イル・ハン朝政権はここに事実上崩壊した。

(注1) フレグの征西軍は1253年秋、モンゴル高原を出発。本隊はアム河まで非常にゆっくりと進軍し、その間にモンゴル諸家からの供出部隊が参着したほか、先鋒隊による威力偵察を行い、「イランの地」の王侯・指導者達に参陣と兵糧・武器の提供を呼びかけた。アム渡河の決行は1256年1月1日。

(注2) モンゴルが貴人の命を奪うときの習慣

(注3) イル・ハン朝:創始者であるフレグの称号イル・ハンが継承されたためこう呼ばれる。フレグ・ウルスともいう。

建国時期について、杉山正明著「モンゴル帝国の興亡(上)」(講談社現代新書 1996)は、「…皇帝モンケ他界の報が飛び込んできた。フレグは、ただちに帰還を決意した。…タブリーズまでとって返したとき、クビライの即位を知らせる使者が到着...。フレグは当面、帝位をあきらめた。代わりに、そのまま「イランの地」に留まり、遠征軍をもとに西アジア・中東に独自の勢力圏を築こうと決意した。…1260年のこの時をもって、「フレグ・ウルス」の誕生とする。これまで、ともすれが、1258年のアッバース朝滅亡を境に成立したかのような記述や年代区分けがされている。それは…イスラーム研究者達の…当然とも言える心情が投影…。しかし、それは事実ではない。」と述べる。

また「中央ユーラシアを知る事典」(平凡社 2005)では、「1256年、イラン総督のアルゲンがモンゴル本国に召還されたのを機に、征西中のフレグはジュワイニー家の助けを得て政権を掌握した。」として、1256年をイル・ハン朝の始期にしている。

(注4) イクター制:配下の軍人にイクター(分与地)を授与し、その土地の農民から直接租税を徴収させる制度。イクター保有者(ムクター)には、土地の所有権はなく、政府によって定められた税額を徴収する権利だけが認められた。

(注5) アブー・サイードが没すると、フレグ裔が断絶した。

バグダードの攻略

…続いて北アジアに興ったモンゴル民族は、強大な軍事力を用いて周辺の諸民族を圧倒し、チンギス・ハンの孫フレグ(1218-65年)に率いられた一団は、13世紀の半ばから西アジアの征服に乗り出した(注1)。その使命はイスマーイール派の暗殺者教団とアッバース朝のカリフ政権を屈服させ、シリアから地中海へと進出することであった。

フレグ征西軍進路 [拡大図]

ニザール派(過激イスマーイール派の一派)を興したハサン・サバーフ(1124年没)は、イラン北部の険しい山岳地帯にあるアラムート城を根拠地として各地に宣教員(ダーイー)を派遣し、…またイラン・シリアの要害の地を選んで山城を建設し、ここで訓練した献身者(フィダーイ)を都市に送り込んでスンナ派の要人を次々と暗殺した。…

イスラーム世界の解放者をもって任ずるフレグは、イスマーイール派の根拠地であるアラムート城を包囲し、これを落城させると異端に対する勝利宣言をイスラーム諸国に送りつけた。続いてイラクに進出したフレグは、バグダード包囲の体制を固めたが、伝統を誇るカリフの居城への攻撃にはきわめて慎重であった。…

…1258年1月からバグダードに対する総攻撃を開始した。最初の攻撃が行われてから20日後、アッバース朝第37代のカリフ・ムスタースィム(在位1241-58年)はフレグの前に投降し、絨煬(じゅうたん)に巻かれたうえで騎馬に踏み殺された(注2)。600年余りにわたって存続してきたカリフ体制の消滅は、多くのムスリムに計り知れないほどの衝撃を与えた。10世紀以降、マムルーク軍人の台頭と独立王朝の出現によってカリフ権力は衰え、バグダードの繁栄もすでに失われていたが、アッバース朝カリフは、「信者の長」として、なおスンナ派ムスリムによる敬愛の対象とされてきたからである。

イル・ハン朝の国家と社会

「平安の都」バグダードを攻略したフレグは、イラン、イラクの地にイル・ハン朝(1258-1353年)を樹立した(注3)。王朝の樹立後もフレグはさらに西進を続け、1260年には、北シリアの要衝アレッポを占領した。しかし地中海進出を目前にして、彼のもとに皇帝モンケの訃報がもたらされた。前進部隊はすでにダマスクスの包囲にとりかかっていたが、フレグはモンゴルの慣行にしたがって帰国を決意し、後事を将軍キト・ブカ・ノヤンに託した。これを受けてキト・ブカはダマスクスを支配下におくと、さらに南下してエジプトに進撃する準備を着々と推し進めた。

一方、新興のマムルーク朝側では、スルタン・クトズ(在位1259-60年)のもとに迎撃の体制を整え、シリアにいたマムルーク出身のアミール・バイパルスを先遣部隊の司令官に任命した。1260年9月、エジプトのマムルーク朝軍とモンゴル軍との戦いは、パレスティナの小村アイン・ジャールート(「ゴリアテの泉」の意味)で行われた。アラブの史書はモンゴル軍の数を10万、エジプト軍の数を12万と記しているが、実際には双方とも数万程度の軍勢であったらしい。いずれにせよ、イスラーム世界の命運を左右する勝負は一日で決した。バイパルスの率いるバフリー・マムルーク軍の活躍によって、スルタン・クトズは会心の勝利を収め、指揮者を失ったモンゴル軍は敗走を重ねてシリアの地を後にした。このアイン・ジャールートの戦いは、連勝を続けてきたモンゴル軍が味わう最初の敗戦であった。

イラク、イランに退いたイル・ハン朝は、ガザン・ハン(在位1295-1304年)のときに最盛期を迎えた。イル・ハン位をめぐる内紛と経済政策の破綻による国家の危機を克服し、イラン人の宰相ラシード・アッディーン(1247-1318年)の助けを得て、税制・軍制の改革を断行した。改革の主眼点は、ブワイフ朝やセルジューク朝で行われていたイクター制(注4)を施行することにあり、モンゴル軍人に徴税権を伴うイクターを授与することによって、彼らの生活の安定化をはかった。またガザン・ハンは自らイスラームに改宗して、支配階級であるモンゴル人とイラク、イランに住むイスラーム教徒との融和に努めた。

イル・ハン朝の中興の祖となったガザン・ハンは、モンゴル語のほかに、ペルシア語、チベット語、中国語などにも造詣が深く、さらに歴史学、医学、天文学、化学など広い範囲の学問に通じた名君であった。また宰相のラシード・アッディーンも、セルジューク朝のニザーム・アルムルクにならって、イラン社会に適合したモンゴル支配体制の確立に努め、ペルシア文学史上の傑作と讃えられる『集史』を著した。首都タブリーズには、イラン人の学者ばかりでなく、中国人、インド人、ヨーロッパ人の学者も招かれ、ここに学芸の一大センターが出現した。しかしガザン・ハンとラシード・アッディーンの二人が没すると、国力はしだいに衰え、特に1335年にアブー・サイード・ハン(在位1316-35年)が没すると(注5)、国内には有力アミールが乱立する状態となり、イル・ハン朝政権はここに事実上崩壊した。

イル・ハン朝の中興の祖となったガザン・ハンは、モンゴル語のほかに、ペルシア語、チベット語、中国語などにも造詣が深く、さらに歴史学、医学、天文学、化学など広い範囲の学問に通じた名君であった。また宰相のラシード・アッディーンも、セルジューク朝のニザーム・アルムルクにならって、イラン社会に適合したモンゴル支配体制の確立に努め、ペルシア文学史上の傑作と讃えられる『集史』を著した。首都タブリーズには、イラン人の学者ばかりでなく、中国人、インド人、ヨーロッパ人の学者も招かれ、ここに学芸の一大センターが出現した。しかしガザン・ハンとラシード・アッディーンの二人が没すると、国力はしだいに衰え、特に1335年にアブー・サイード・ハン(在位1316-35年)が没すると(注5)、国内には有力アミールが乱立する状態となり、イル・ハン朝政権はここに事実上崩壊した。(注1) フレグの征西軍は1253年秋、モンゴル高原を出発。本隊はアム河まで非常にゆっくりと進軍し、その間にモンゴル諸家からの供出部隊が参着したほか、先鋒隊による威力偵察を行い、「イランの地」の王侯・指導者達に参陣と兵糧・武器の提供を呼びかけた。アム渡河の決行は1256年1月1日。

(注2) モンゴルが貴人の命を奪うときの習慣

(注3) イル・ハン朝:創始者であるフレグの称号イル・ハンが継承されたためこう呼ばれる。フレグ・ウルスともいう。

建国時期について、杉山正明著「モンゴル帝国の興亡(上)」(講談社現代新書 1996)は、「…皇帝モンケ他界の報が飛び込んできた。フレグは、ただちに帰還を決意した。…タブリーズまでとって返したとき、クビライの即位を知らせる使者が到着...。フレグは当面、帝位をあきらめた。代わりに、そのまま「イランの地」に留まり、遠征軍をもとに西アジア・中東に独自の勢力圏を築こうと決意した。…1260年のこの時をもって、「フレグ・ウルス」の誕生とする。これまで、ともすれが、1258年のアッバース朝滅亡を境に成立したかのような記述や年代区分けがされている。それは…イスラーム研究者達の…当然とも言える心情が投影…。しかし、それは事実ではない。」と述べる。

また「中央ユーラシアを知る事典」(平凡社 2005)では、「1256年、イラン総督のアルゲンがモンゴル本国に召還されたのを機に、征西中のフレグはジュワイニー家の助けを得て政権を掌握した。」として、1256年をイル・ハン朝の始期にしている。

(注4) イクター制:配下の軍人にイクター(分与地)を授与し、その土地の農民から直接租税を徴収させる制度。イクター保有者(ムクター)には、土地の所有権はなく、政府によって定められた税額を徴収する権利だけが認められた。

(注5) アブー・サイードが没すると、フレグ裔が断絶した。

2006年 04月 21日

「中央アジアの歴史・社会・文化」(放送大学教育振興会 2004)より(筆者:間野英二):

…前近代の中央アジアの遊牧民の中には文字を使用した人々もあった。突厥文字を使用した7~9世紀の突厥やウイグルがその一例である。しかし,これはいわば例外で,概していえば草原の遊牧民は文字を持たない人々であった。それでは,文字を持たない彼らは自らの歴史観や世界観,さらに自らの喜びや悲しみをどのようにして後世に伝えたのであろうか。実は彼らには,文字を持つ定着民とは異なって,彼らの問で発達した独自の文化伝達の手段があった。彼らはそれを書き物という形ではなく,口伝えによって伝えたのである。

こうして文字を持たない彼らの問に口承文学というジャンルが発達した。彼らの歴史,彼らの世界観,彼らの喜びや悲しみは,弦楽器の調べに乗せて語り手が語る英雄叙事詩などの口承文学を通じて時代から時代へと語り継がれ,聞く人々に末永く記憶されていったのである。口承文学にはしばしば韻文が使われた。リズム感を伴う韻文が散文より記憶に相応しいことはいうまでもないであろう。

口承文学の中で最もよく知られているのは英雄叙事詩である。しかし,口承文学の中には,子守歌や求婚の歌,死者を悼む挽歌,新年の祝い歌,昔話,伝承,系譜,格言,それになぞなぞなども含まれる。ここでは英雄叙事詩を取り上げて説明したい。

英雄叙事詩は,おおむね夜,聴衆に取り囲まれた一人の語り手によって,コブズ(注1)などの弦楽器を演奏しつつ語られた。語り手は一種の吟遊詩人であり,聴衆の要望によって物語を選び,聴衆の反応を見つつ物語の長短や内容を自在に決めた。したがって,物語は一つの同じ物語であっても,その時々の語り手によって多くのヴァリエーションを持つことになる。

…英雄叙事詩には,遊牧民が何を好み,何を嫌い,何を楽しみ,何を悲しんだかという,遊牧民の感性を知るために必要な多くの情報が組み込まれている。そのため英雄叙事詩は遊牧民についての貴重な情報源ともいえるのである。

…『デデ・コルクトの書』について説明しよう。

…『デデ・コルクトの書』について説明しよう。

この作品は10~11世紀ごろの中央アジアのテユルク系遊牧民オグズ族の間に伝えられた物語をベースに作られている。このころ,オグズ族はシル川北方の草原地帯で遊牧生活を送っていた。しかし,オグズ族は11世紀に中央アジアから西アジアへと移動した。そしてその移動に伴って,中央アジア時代の元の物語にさまざまな西方的要素が付け加えられた。そして最終的には15世紀ごろ(14世紀説,16世紀説もある)の東部アナトリアで,現在のような形に編纂されたと考えられている。編纂者の名は知られていない。物語の舞台は元々の版では中央アジアの草原地帯であったはずである。しかし,現在に伝えられた版では,編纂時のオグズの住地を反映して,舞台がアナトリアとアゼルバイジャンなどに変更されている。

全体は序文と12の物語から構成され…主要な登場人物は,ほとんど全てオグズの遊牧貴族とその夫人達であり,女性達も自ら馬を操り弓を引くなど,きわめて活動的である。彼らは皆イスラーム教徒でありキリスト教徒などの異教徒を敵としている。…英雄叙事詩がそのほとんどを占める。

12の物語全体を通じて,デデ・コルクト(コルクトじいさん)と呼ばれる賢明な老人,宗教的指導者,吟遊詩人が登場し,物語全体に大きな枠組みを与えているため,この書は全体として『デデ・コルクトの書』と呼ばれている。

この書に含まれる物語は特定の歴史的事件とは無関係で,ほとんどがフィクションである。しかし,オグズ諸部族間の戦闘やオグズの価値観や習慣など,オグズの生活をよく反映しているため,オグズの社会史,文化史の資料として有用である。例えば第12話「内オグズに外オグズが敵対し,ベイレクが死去した話をお話しします」に登場する「略奪の宴」とも呼ぶべきオグズの慣習は興味深い。この物語によるとオグズの大ハーンの女婿で,オグズの軍事的な指導者であったサルル・カザンは,3年に一度,内外オグズの貴族達を自らの大テントに招いて大宴会を催した。贅を尽くした宴が終わるとカザンはテントからまず家族を外に出し,次いで貴族達にこのテントを好きなだけ略奪させ,テント内にある物は何であれ持ち帰らせたという。…

…口承文学の中に見られるこのような慣習から,遊牧民のリーダーの主要な任務の一つが遊牧貴族をはじめとする配下の遊牧民達を経済的にも満足させることであったことがよく分かる。また,ここには,遊牧社会で略奪という行為について,とくに違和感が持たれていなかったことも示唆されている。…

次に,12の物語の中から,「ディルセ・ハーンの息子ブガチ・ハーンの物語をお話しします。おお,わがハーンよ!」という文言で始まる第1話を例に,この「デデ・コルクトの書』の内容の一端を紹介しよう。…

さてこの物語は,オグズの貴族ディルセ・ハーン夫妻とその子息ブガチ・ハーンを主人公とする物語である。部下達による讒言の故に父が子に対して抱いた嫌疑,そしてこの嫌疑に関連して企画された父による子殺しの企て,さらに母の子に対するあふれるばかりの愛情と勇敢な母による子の救出,そして最後に父に対する旧怨を越えた子による父の救出などが物語られる。

…またディルセ・ハーンの妻ハトゥンは,夫に適切な助言をすると同時に,自ら馬を駆って遥か遠方まで息子の救出に赴いている。このハトゥンに代表される女性の智慧と活動性はこの物語の骨格の一つを形成し,遊牧社会で女性が占めた位置の重要性を垣間見せてくれる。…

物語の中には美しい韻文がちりばめられ,例えば若いブガチ・ハーンの母であるハトゥンは夫のディルセ・ハーンに対して,次のように呼びかける。ローマ字転写で示したように,この韻文は脚韻のみでなく,場所によっては頭韻をも踏んでいる。

おいで下さい。 Berügelgil

わが頭の幸, başüm bahtı

わが家の玉座よ。 Ivüm tahtı

わが父ハーンの女婿よ。 Han babamung güyegüsi

わが母カドゥンの愛しき人よ。 Qadın anamung sevügüsi

わが父わが母が私を与えたお方よ。 Atam anam virdügi

私がわが目を見開いて見たお方よ。 Göz açuban gördügüm

私がわが心を与え,愛したお方よ。 Köngül virüp sevdügüm

おお,ディルセ・ハーンよ。 A Dirse Han

…妻から夫への実に美しい呼びかけではなかろうか。

また,夜明けの情景は,次のように描写される。…

いと冷たき夜明けの風が吹くとき,

ひげ面の灰色のひばりが歌うとき,

ベドウィンの馬どもが主人を見て嘶くとき,

長きひげ持つペルシア人がアザーン(注2)を唱えるとき,

白(明)と黒(闇)とが分かたれるとき,

気高きオグズの嫁や娘が装うとき,

太陽が麗しき胸持つ高き山々に触れるとき

ベグや若党らが集いはじめるとき

このような美しい韻文の使用は物語に詩的な香りと音楽的なリズムを与え,聴く者を文学的な陶酔境へと誘ったのである。

この興味深い『デデ・コルクトの書』について最近日本でも邦訳(注3)が出版された。日本の読者もこの邦訳を通じていつか作品の全貌に触れていただきたい。…

(注1) コブズ:2弦の擦弦楽器

(注2) アザーン:祈りへの呼びかけ

(注3) 菅原睦・太田かおり訳 「デデ・コルクトの書 アナトリアの英雄物語集」 東洋文庫 平凡社 2003年

(参考) 中央ユーラシア・テュルクの叙事詩

…前近代の中央アジアの遊牧民の中には文字を使用した人々もあった。突厥文字を使用した7~9世紀の突厥やウイグルがその一例である。しかし,これはいわば例外で,概していえば草原の遊牧民は文字を持たない人々であった。それでは,文字を持たない彼らは自らの歴史観や世界観,さらに自らの喜びや悲しみをどのようにして後世に伝えたのであろうか。実は彼らには,文字を持つ定着民とは異なって,彼らの問で発達した独自の文化伝達の手段があった。彼らはそれを書き物という形ではなく,口伝えによって伝えたのである。

こうして文字を持たない彼らの問に口承文学というジャンルが発達した。彼らの歴史,彼らの世界観,彼らの喜びや悲しみは,弦楽器の調べに乗せて語り手が語る英雄叙事詩などの口承文学を通じて時代から時代へと語り継がれ,聞く人々に末永く記憶されていったのである。口承文学にはしばしば韻文が使われた。リズム感を伴う韻文が散文より記憶に相応しいことはいうまでもないであろう。

口承文学の中で最もよく知られているのは英雄叙事詩である。しかし,口承文学の中には,子守歌や求婚の歌,死者を悼む挽歌,新年の祝い歌,昔話,伝承,系譜,格言,それになぞなぞなども含まれる。ここでは英雄叙事詩を取り上げて説明したい。

英雄叙事詩は,おおむね夜,聴衆に取り囲まれた一人の語り手によって,コブズ(注1)などの弦楽器を演奏しつつ語られた。語り手は一種の吟遊詩人であり,聴衆の要望によって物語を選び,聴衆の反応を見つつ物語の長短や内容を自在に決めた。したがって,物語は一つの同じ物語であっても,その時々の語り手によって多くのヴァリエーションを持つことになる。

…英雄叙事詩には,遊牧民が何を好み,何を嫌い,何を楽しみ,何を悲しんだかという,遊牧民の感性を知るために必要な多くの情報が組み込まれている。そのため英雄叙事詩は遊牧民についての貴重な情報源ともいえるのである。

…『デデ・コルクトの書』について説明しよう。

…『デデ・コルクトの書』について説明しよう。この作品は10~11世紀ごろの中央アジアのテユルク系遊牧民オグズ族の間に伝えられた物語をベースに作られている。このころ,オグズ族はシル川北方の草原地帯で遊牧生活を送っていた。しかし,オグズ族は11世紀に中央アジアから西アジアへと移動した。そしてその移動に伴って,中央アジア時代の元の物語にさまざまな西方的要素が付け加えられた。そして最終的には15世紀ごろ(14世紀説,16世紀説もある)の東部アナトリアで,現在のような形に編纂されたと考えられている。編纂者の名は知られていない。物語の舞台は元々の版では中央アジアの草原地帯であったはずである。しかし,現在に伝えられた版では,編纂時のオグズの住地を反映して,舞台がアナトリアとアゼルバイジャンなどに変更されている。

全体は序文と12の物語から構成され…主要な登場人物は,ほとんど全てオグズの遊牧貴族とその夫人達であり,女性達も自ら馬を操り弓を引くなど,きわめて活動的である。彼らは皆イスラーム教徒でありキリスト教徒などの異教徒を敵としている。…英雄叙事詩がそのほとんどを占める。

12の物語全体を通じて,デデ・コルクト(コルクトじいさん)と呼ばれる賢明な老人,宗教的指導者,吟遊詩人が登場し,物語全体に大きな枠組みを与えているため,この書は全体として『デデ・コルクトの書』と呼ばれている。

この書に含まれる物語は特定の歴史的事件とは無関係で,ほとんどがフィクションである。しかし,オグズ諸部族間の戦闘やオグズの価値観や習慣など,オグズの生活をよく反映しているため,オグズの社会史,文化史の資料として有用である。例えば第12話「内オグズに外オグズが敵対し,ベイレクが死去した話をお話しします」に登場する「略奪の宴」とも呼ぶべきオグズの慣習は興味深い。この物語によるとオグズの大ハーンの女婿で,オグズの軍事的な指導者であったサルル・カザンは,3年に一度,内外オグズの貴族達を自らの大テントに招いて大宴会を催した。贅を尽くした宴が終わるとカザンはテントからまず家族を外に出し,次いで貴族達にこのテントを好きなだけ略奪させ,テント内にある物は何であれ持ち帰らせたという。…

…口承文学の中に見られるこのような慣習から,遊牧民のリーダーの主要な任務の一つが遊牧貴族をはじめとする配下の遊牧民達を経済的にも満足させることであったことがよく分かる。また,ここには,遊牧社会で略奪という行為について,とくに違和感が持たれていなかったことも示唆されている。…

次に,12の物語の中から,「ディルセ・ハーンの息子ブガチ・ハーンの物語をお話しします。おお,わがハーンよ!」という文言で始まる第1話を例に,この「デデ・コルクトの書』の内容の一端を紹介しよう。…

さてこの物語は,オグズの貴族ディルセ・ハーン夫妻とその子息ブガチ・ハーンを主人公とする物語である。部下達による讒言の故に父が子に対して抱いた嫌疑,そしてこの嫌疑に関連して企画された父による子殺しの企て,さらに母の子に対するあふれるばかりの愛情と勇敢な母による子の救出,そして最後に父に対する旧怨を越えた子による父の救出などが物語られる。

…またディルセ・ハーンの妻ハトゥンは,夫に適切な助言をすると同時に,自ら馬を駆って遥か遠方まで息子の救出に赴いている。このハトゥンに代表される女性の智慧と活動性はこの物語の骨格の一つを形成し,遊牧社会で女性が占めた位置の重要性を垣間見せてくれる。…

物語の中には美しい韻文がちりばめられ,例えば若いブガチ・ハーンの母であるハトゥンは夫のディルセ・ハーンに対して,次のように呼びかける。ローマ字転写で示したように,この韻文は脚韻のみでなく,場所によっては頭韻をも踏んでいる。

おいで下さい。 Berügelgil

わが頭の幸, başüm bahtı

わが家の玉座よ。 Ivüm tahtı

わが父ハーンの女婿よ。 Han babamung güyegüsi

わが母カドゥンの愛しき人よ。 Qadın anamung sevügüsi

わが父わが母が私を与えたお方よ。 Atam anam virdügi

私がわが目を見開いて見たお方よ。 Göz açuban gördügüm

私がわが心を与え,愛したお方よ。 Köngül virüp sevdügüm

おお,ディルセ・ハーンよ。 A Dirse Han

…妻から夫への実に美しい呼びかけではなかろうか。

また,夜明けの情景は,次のように描写される。…

いと冷たき夜明けの風が吹くとき,

ひげ面の灰色のひばりが歌うとき,

ベドウィンの馬どもが主人を見て嘶くとき,

長きひげ持つペルシア人がアザーン(注2)を唱えるとき,

白(明)と黒(闇)とが分かたれるとき,

気高きオグズの嫁や娘が装うとき,

太陽が麗しき胸持つ高き山々に触れるとき

ベグや若党らが集いはじめるとき

このような美しい韻文の使用は物語に詩的な香りと音楽的なリズムを与え,聴く者を文学的な陶酔境へと誘ったのである。

この興味深い『デデ・コルクトの書』について最近日本でも邦訳(注3)が出版された。日本の読者もこの邦訳を通じていつか作品の全貌に触れていただきたい。…

(注1) コブズ:2弦の擦弦楽器

(注2) アザーン:祈りへの呼びかけ

(注3) 菅原睦・太田かおり訳 「デデ・コルクトの書 アナトリアの英雄物語集」 東洋文庫 平凡社 2003年

(参考) 中央ユーラシア・テュルクの叙事詩

2006年 04月 18日

「刀水 No.7」(刀水書房 2003.8)より:

(岡田英弘・宮脇淳子対談「モンゴルとは何か?」 )

モンゴル人が「モンゴルの通史」を初めて読む!

○ …「その国の歴史」というとき、日本とモンゴル国ではずいぶん違うらしいと知りまして、…きっかけは宮脇先生の『モンゴルの歴史』を先頃刊行した折に、「帯に『初めてのモンゴル通史!』と入れてよいですか?」と先生にお訊ねしたことです。私たち日本に生まれた人間にとっては、通史というか、先史時代から今までを通して歴史を見るというのは、…当たり前のようなことだったんです。…

宮脇 …モンゴル史を教える、…授業をしてきました。…毎年、必ず一人か二人、モンゴル人も聴きに来てくれます。『モンゴルの歴史』が刊行されたら、授業中に頒ける約束をしていたんです。…内モンゴルからの留学生が一人、…「待ってた」って言うんですね。で、ニコニコして持って帰りました。だから今ごろ一所懸命読んでると思いますよ。モンゴルの人は日本に来ないと、本当の通史とか自分たちの歴史を読めないのですよ。

モンゴル国では「悪い歴史」とされてきたモンゴル史

岡田 それはモンゴル史というのは長い間、共産党の統治の下では悪いものとされてたんです。…かつてモンゴルが現代の兄弟国であるロシア以下の国を片っ端から征服したという歴史があるからです。それは800年経っても駄目なんです。(笑)…

そうですね、要するに負けたからでしょう。モンゴル帝国時代にモンゴル軍が、ロシアおよびハンガリーやポーランドに攻め込んだ。その時にヨーロッパ側は圧倒的に負けたわけです。それで、アジア人に負けたというのはやっぱり屈辱的なことなわけですよ。その時はそういうふうに考えなかったかもしれなくても、20世紀になって歴史を振り返った時に、あのモンゴル軍さえいなければ自分たちは西ヨーロッパのようにもっと発展していたのにと、ロシアはそう言ってるんです。ロシアは「モンゴルさえこなければ、フランスやドイツ程度には自分たちも大国になっていたはずだ」と言っています。…

20世紀に粛清されたブリヤート人

宮脇 モンゴル人民共和国のブリヤート人は、基本的に大人の男はみんな処刑されたと聞いています。…

1990年、モンゴルで民主化が始まって情報公開が行われていろんな資料が出てきたら、ブリヤート人だけでなく、知識人、字の読める人はほとんど全滅したみたいです。

つまりモンゴルをモスクワの言うとおりにさせたかったんです。モンゴル人は決してモスクワの言うとおりにはなりたくない。自分たち独自でやっていこうという努力を各地でしたわけです。20世紀の民族主義の精神です。ちょっとでも考えのある人がリーダーになったら、言うことを聞かなくなるわけですよね。ですからモスクワの言うとおりになる人たちだけを残して、トップクラスの知識階級を、何かかんかと難癖をつけてだいたい粛清した、ということがわかってきたんです。それで唯一、ツェデンバルという人が…字が読めた。彼だけが最後に残った人物で、あとで首相になったんです。実に極端な話です。本当に知識人の男はほとんどいなくなったんです。何十万という数だったそうです。これが北の方のモンゴル人民共和国のお話です。…

チンギス・ハーンも「中国人」(!)

岡田 中国では元朝があったことは認めるんです。しかし元朝は1368年に滅びてしまったと言ってるんですよ。本当は元朝皇帝はあと2年生きているんです、今の内モンゴルで。そればかりじゃない、その後裔もずっと生きて、みんな独立していたんです。しかし、それは無視する。中国史の考え方では、明は元から独立したので、モンゴルは明の時代に入った時になくなるわけです。実際は、明はモンゴルの帝国の中の中国人の住んでいるごく一部分が独立しただけのことなんですよ。ところが中国史では、明代のモンゴル人社会は蛮族なんだということになる。…

○ そういう歴史を結局内モンゴルのモンゴルの人たちは学ばされているんですか。

宮脇 はい。要するにモンゴル人は中国人である。中国王朝を立てた蛮族の一つだった。けれども元朝が滅びた後はモンゴル人はもう完全に中国人の支配下にずっといたんだ、と教えられています。…ですから、モンゴルは、…一度は偉くなって、首領が中国王朝の皇帝になったこともあったけれど、元朝がなくなった後はもう二度と皇帝はモンゴルからは出なくて、いつも中国人に支配されていた少数民族(!)である、これが中国史の解釈です。…

歴史を学べなかったモンゴル

宮脇 モンゴル国は20世紀の初めまでは、中国ではないにしても北京にいた満洲人(清朝皇帝)の家来だったわけです。だけれどもソ連の赤軍が出てきて、独立が最終的に可能になったわけで、その間の、どっちつかずの独立したくても支援が得られなかった時代の歴史は、現代のモンゴルでもほとんど誰も研究していないし、封印されてるんです。…

非常に優秀なモンゴルの歴史学者が三、四人、20世紀にはいたんです。その人たちが苦労してなんとかやっていこうとしていたんですが、その時代というのはまだ社会主義の時代で、1924年にソ連と友好的になった後のことはともかく、それ以前のことに関しては、そもそもモスクワの監視が厳しくて、自由な研究はできませんでした。…

結局、モスクワのおかげで、友だちであるロシア人のおかげで独立ができるまでは、モンゴル人は満洲人の虐待の下に中国につなぎとめられていた、ということになるわけです。満洲人と手を組んだチンギス・ハーンの子孫の封建王侯が人民を虐待して、人民はもう塗炭の苦しみを味わう260年であった。…で、それ以前のチンギス・ハーンの時代を封建時代というんですね。モンゴルの古い中世の封建時代には、貴族階級と奴隷階級と二つあって、大多数の人民は奴隷階級であった。チンギス・ハーンとその一族は奴隷の上に乗っかって豪奢な生活をした悪い貴族階級であったと。(笑)

○ でもそれは満洲やモンゴルだけじゃなくて、世界中の歴史がだいたいそういうふうに説明してたんじゃありませんか?…

岡田 …いろいろな歴史の記述があれば、我々のようにその時代の歴史を振り返ろうという者はそれに出会えますけどね。何の歴史的記述もないということは、事実を何一つ知らない者にとっては、歴史というのは一切ふれることができないものなんです。だから「私たちモンゴル人の歴史は1924年に始まっている、それ以前は何もない」ということになる。…

80年間、自由にものが言えなかったモンゴル

宮脇 モンゴル国は結局あまりにも空白が長すぎて、自由がなく研究もできないままに80年が過ぎて、3世代経ってしまったんですよ。そうすると、口伝えに聞いた覚えもないわけです。伝統が一度完全に断絶しているので、手探りなんですよ。2世代だったら「小ちゃい時におじいちゃんから聞いたからそれ覚えてる」って言えるけれども、80年経っちゃうと聞いた覚えもないんです。

だからこの間モンゴルに行ったとき、通訳の日本語の上手なお嬢さんに何を言っても、彼女は「ああ、そんなことだったんですね」とか、「なんか言葉だけチラッと聞いたことあるけど何のことだか全然わからなかった」と言うんです。チンギス・ハーンは名前しか知らなくて、彼に子供があったかどうかも知らないんです。本当に何も知らないんですよ。…

もうとにかく現時点ではチンギス・ハーンだけが歴史上の人で、それ以外に何があったかなんて、基礎知識がゼロなんで。…

それでね、「チンギス・ハーンの時代に書いたものってほとんどなくて、チンギス・ハーンの孫の世代にやっと、チンギス・ハーンがどんな人だったかを書いた資料がでてくるのよ」と私たちが言うと、「じゃその孫の時代の本って誰が書いてるんですか」と訊いてくる。「ペルシャ人と中国人が書いた」と言うと、「チンギス・ハーンのことをすごく悪く書いてるんじゃないですか」と言うの。私たちが「あの時代はモンゴル人が主人で、ペルシャ人も中国人も家来だったから、自分たちの主人のことだからすごくよく書いてるの」と答えると、「えーっ!」って感動する。…

○ 一つの国を80年かけて、そういうふうにしちゃうっていうのはどういうことですかね。

宮脇 だから知識人を全員殺した。字の読める人はほとんど生き残れなかったんです。実は、これモンゴル人民共和国だけじゃなくて、カザフスタンも、キルギズスタンも、ウズベキスタンも同じことが起こったんです。当時ソ連は、地方でリーダーになりそうな人は全員粛清させたんですよ。それで、どこが社会主義や共産主義がいいって言えるのでしょう。…

政治と歴史

宮脇 科学アカデミーにいる私の友だちが、歴史の教科書を書くと言っています。ただ問題は、モンゴル国の国史を書かなきゃいけないということですよ。

岡田 世界中に広がったモンゴル帝国の歴史でなくてね。

宮脇 つまりロシアと中国にいるモンゴル人のことをどう処理するかということで躓いてるんですよ。国史だから大モンゴル主義になってはいけないわけです。非常に難しいですよ。だって国境を越えない歴史を書かなきゃいけないから。もうほとんど不可能ですよね、はっきり言って。…

チンギス・ハーンのことは書くと思うんです。そこから現在のモンゴルにまで来る間をどう説明するかですよね、途中を。だってもし若い子たちがロシアと中国を恨みに思うようなことを書いちゃったら、またそれはそれで政治問題になるから、でしょう? 本来自分たちの領土だったのに取られちゃったと思うとしたら…。歴史というのは本当に大変なんですよね。(笑)…

マルクス主義だと、常に歴史というのは政治なわけですよ。…

これまではソ連の伝統の歴史を教えられてきた。押しつけられた。だからこれを逆転させた裏返しの歴史を書こうとするわけです。それ以外知らないんですもの。…

ウズベキスタンはティムールを建国の英雄と言って持ち上げていますが、私たちにしてみたら非常に面白いのは、ウズベク人がやってきてティムールを追い出したんですよ。…

「ウズベクは先住民と混血したんだから、いいんです」というふうに言い換えて、ティムールをウズベク民族を象徴する英雄として銅像を建てて、民族のアイデンティティにしようとしています。ほんとうに笑っちゃいけないんですよ。そういうふうにしないと国づくりができないわけです。いかに国家とか民族が幻想かがわかりますが、幻想がなければ外からの勢力に対抗できないわけです。

(岡田英弘・宮脇淳子対談「モンゴルとは何か?」 )

モンゴル人が「モンゴルの通史」を初めて読む!

○ …「その国の歴史」というとき、日本とモンゴル国ではずいぶん違うらしいと知りまして、…きっかけは宮脇先生の『モンゴルの歴史』を先頃刊行した折に、「帯に『初めてのモンゴル通史!』と入れてよいですか?」と先生にお訊ねしたことです。私たち日本に生まれた人間にとっては、通史というか、先史時代から今までを通して歴史を見るというのは、…当たり前のようなことだったんです。…

宮脇 …モンゴル史を教える、…授業をしてきました。…毎年、必ず一人か二人、モンゴル人も聴きに来てくれます。『モンゴルの歴史』が刊行されたら、授業中に頒ける約束をしていたんです。…内モンゴルからの留学生が一人、…「待ってた」って言うんですね。で、ニコニコして持って帰りました。だから今ごろ一所懸命読んでると思いますよ。モンゴルの人は日本に来ないと、本当の通史とか自分たちの歴史を読めないのですよ。

モンゴル国では「悪い歴史」とされてきたモンゴル史

岡田 それはモンゴル史というのは長い間、共産党の統治の下では悪いものとされてたんです。…かつてモンゴルが現代の兄弟国であるロシア以下の国を片っ端から征服したという歴史があるからです。それは800年経っても駄目なんです。(笑)…

そうですね、要するに負けたからでしょう。モンゴル帝国時代にモンゴル軍が、ロシアおよびハンガリーやポーランドに攻め込んだ。その時にヨーロッパ側は圧倒的に負けたわけです。それで、アジア人に負けたというのはやっぱり屈辱的なことなわけですよ。その時はそういうふうに考えなかったかもしれなくても、20世紀になって歴史を振り返った時に、あのモンゴル軍さえいなければ自分たちは西ヨーロッパのようにもっと発展していたのにと、ロシアはそう言ってるんです。ロシアは「モンゴルさえこなければ、フランスやドイツ程度には自分たちも大国になっていたはずだ」と言っています。…

20世紀に粛清されたブリヤート人

宮脇 モンゴル人民共和国のブリヤート人は、基本的に大人の男はみんな処刑されたと聞いています。…

1990年、モンゴルで民主化が始まって情報公開が行われていろんな資料が出てきたら、ブリヤート人だけでなく、知識人、字の読める人はほとんど全滅したみたいです。

つまりモンゴルをモスクワの言うとおりにさせたかったんです。モンゴル人は決してモスクワの言うとおりにはなりたくない。自分たち独自でやっていこうという努力を各地でしたわけです。20世紀の民族主義の精神です。ちょっとでも考えのある人がリーダーになったら、言うことを聞かなくなるわけですよね。ですからモスクワの言うとおりになる人たちだけを残して、トップクラスの知識階級を、何かかんかと難癖をつけてだいたい粛清した、ということがわかってきたんです。それで唯一、ツェデンバルという人が…字が読めた。彼だけが最後に残った人物で、あとで首相になったんです。実に極端な話です。本当に知識人の男はほとんどいなくなったんです。何十万という数だったそうです。これが北の方のモンゴル人民共和国のお話です。…

チンギス・ハーンも「中国人」(!)

岡田 中国では元朝があったことは認めるんです。しかし元朝は1368年に滅びてしまったと言ってるんですよ。本当は元朝皇帝はあと2年生きているんです、今の内モンゴルで。そればかりじゃない、その後裔もずっと生きて、みんな独立していたんです。しかし、それは無視する。中国史の考え方では、明は元から独立したので、モンゴルは明の時代に入った時になくなるわけです。実際は、明はモンゴルの帝国の中の中国人の住んでいるごく一部分が独立しただけのことなんですよ。ところが中国史では、明代のモンゴル人社会は蛮族なんだということになる。…

○ そういう歴史を結局内モンゴルのモンゴルの人たちは学ばされているんですか。

宮脇 はい。要するにモンゴル人は中国人である。中国王朝を立てた蛮族の一つだった。けれども元朝が滅びた後はモンゴル人はもう完全に中国人の支配下にずっといたんだ、と教えられています。…ですから、モンゴルは、…一度は偉くなって、首領が中国王朝の皇帝になったこともあったけれど、元朝がなくなった後はもう二度と皇帝はモンゴルからは出なくて、いつも中国人に支配されていた少数民族(!)である、これが中国史の解釈です。…

歴史を学べなかったモンゴル

宮脇 モンゴル国は20世紀の初めまでは、中国ではないにしても北京にいた満洲人(清朝皇帝)の家来だったわけです。だけれどもソ連の赤軍が出てきて、独立が最終的に可能になったわけで、その間の、どっちつかずの独立したくても支援が得られなかった時代の歴史は、現代のモンゴルでもほとんど誰も研究していないし、封印されてるんです。…

非常に優秀なモンゴルの歴史学者が三、四人、20世紀にはいたんです。その人たちが苦労してなんとかやっていこうとしていたんですが、その時代というのはまだ社会主義の時代で、1924年にソ連と友好的になった後のことはともかく、それ以前のことに関しては、そもそもモスクワの監視が厳しくて、自由な研究はできませんでした。…

結局、モスクワのおかげで、友だちであるロシア人のおかげで独立ができるまでは、モンゴル人は満洲人の虐待の下に中国につなぎとめられていた、ということになるわけです。満洲人と手を組んだチンギス・ハーンの子孫の封建王侯が人民を虐待して、人民はもう塗炭の苦しみを味わう260年であった。…で、それ以前のチンギス・ハーンの時代を封建時代というんですね。モンゴルの古い中世の封建時代には、貴族階級と奴隷階級と二つあって、大多数の人民は奴隷階級であった。チンギス・ハーンとその一族は奴隷の上に乗っかって豪奢な生活をした悪い貴族階級であったと。(笑)

○ でもそれは満洲やモンゴルだけじゃなくて、世界中の歴史がだいたいそういうふうに説明してたんじゃありませんか?…

岡田 …いろいろな歴史の記述があれば、我々のようにその時代の歴史を振り返ろうという者はそれに出会えますけどね。何の歴史的記述もないということは、事実を何一つ知らない者にとっては、歴史というのは一切ふれることができないものなんです。だから「私たちモンゴル人の歴史は1924年に始まっている、それ以前は何もない」ということになる。…

80年間、自由にものが言えなかったモンゴル

宮脇 モンゴル国は結局あまりにも空白が長すぎて、自由がなく研究もできないままに80年が過ぎて、3世代経ってしまったんですよ。そうすると、口伝えに聞いた覚えもないわけです。伝統が一度完全に断絶しているので、手探りなんですよ。2世代だったら「小ちゃい時におじいちゃんから聞いたからそれ覚えてる」って言えるけれども、80年経っちゃうと聞いた覚えもないんです。

だからこの間モンゴルに行ったとき、通訳の日本語の上手なお嬢さんに何を言っても、彼女は「ああ、そんなことだったんですね」とか、「なんか言葉だけチラッと聞いたことあるけど何のことだか全然わからなかった」と言うんです。チンギス・ハーンは名前しか知らなくて、彼に子供があったかどうかも知らないんです。本当に何も知らないんですよ。…

もうとにかく現時点ではチンギス・ハーンだけが歴史上の人で、それ以外に何があったかなんて、基礎知識がゼロなんで。…

それでね、「チンギス・ハーンの時代に書いたものってほとんどなくて、チンギス・ハーンの孫の世代にやっと、チンギス・ハーンがどんな人だったかを書いた資料がでてくるのよ」と私たちが言うと、「じゃその孫の時代の本って誰が書いてるんですか」と訊いてくる。「ペルシャ人と中国人が書いた」と言うと、「チンギス・ハーンのことをすごく悪く書いてるんじゃないですか」と言うの。私たちが「あの時代はモンゴル人が主人で、ペルシャ人も中国人も家来だったから、自分たちの主人のことだからすごくよく書いてるの」と答えると、「えーっ!」って感動する。…

○ 一つの国を80年かけて、そういうふうにしちゃうっていうのはどういうことですかね。

宮脇 だから知識人を全員殺した。字の読める人はほとんど生き残れなかったんです。実は、これモンゴル人民共和国だけじゃなくて、カザフスタンも、キルギズスタンも、ウズベキスタンも同じことが起こったんです。当時ソ連は、地方でリーダーになりそうな人は全員粛清させたんですよ。それで、どこが社会主義や共産主義がいいって言えるのでしょう。…

政治と歴史

宮脇 科学アカデミーにいる私の友だちが、歴史の教科書を書くと言っています。ただ問題は、モンゴル国の国史を書かなきゃいけないということですよ。

岡田 世界中に広がったモンゴル帝国の歴史でなくてね。

宮脇 つまりロシアと中国にいるモンゴル人のことをどう処理するかということで躓いてるんですよ。国史だから大モンゴル主義になってはいけないわけです。非常に難しいですよ。だって国境を越えない歴史を書かなきゃいけないから。もうほとんど不可能ですよね、はっきり言って。…

チンギス・ハーンのことは書くと思うんです。そこから現在のモンゴルにまで来る間をどう説明するかですよね、途中を。だってもし若い子たちがロシアと中国を恨みに思うようなことを書いちゃったら、またそれはそれで政治問題になるから、でしょう? 本来自分たちの領土だったのに取られちゃったと思うとしたら…。歴史というのは本当に大変なんですよね。(笑)…

マルクス主義だと、常に歴史というのは政治なわけですよ。…

これまではソ連の伝統の歴史を教えられてきた。押しつけられた。だからこれを逆転させた裏返しの歴史を書こうとするわけです。それ以外知らないんですもの。…

ウズベキスタンはティムールを建国の英雄と言って持ち上げていますが、私たちにしてみたら非常に面白いのは、ウズベク人がやってきてティムールを追い出したんですよ。…

「ウズベクは先住民と混血したんだから、いいんです」というふうに言い換えて、ティムールをウズベク民族を象徴する英雄として銅像を建てて、民族のアイデンティティにしようとしています。ほんとうに笑っちゃいけないんですよ。そういうふうにしないと国づくりができないわけです。いかに国家とか民族が幻想かがわかりますが、幻想がなければ外からの勢力に対抗できないわけです。

2006年 04月 14日

杉山正明著「モンゴル帝国の興亡(上)-軍事拡大の時代」(講談社 1996)より:

中央と属領

[第2代皇帝オゴデイの時代]…この書記局兼財務庁を備えるカラ・コルム中央政府のもとに直接リンクする形で、華北・中央アジア・イランの三大属領に対して、それぞれ「総督府」が置かれた。…これら総督府の本来の目的は、あくまで徴税業務にあった。…徴税の際の強制執行力と、徴税対象となる所轄地域の反乱防止のため、それぞれの地域の各種軍隊のうえに軍政統轄本部)が置かれて、税務部門に対して、それ相応の軍事力の裏付けの役目を果たしたとも言える。

こうして、モンゴルの占領地政策は、本式にはオゴデイ時代に始まったと言える。そのやり方はおおむね、モンゴルとしてはあまり立派とは言いかねる程度の出自の人物を中心に、モンゴルに準じるウイグルやキタン族の有力者を幾人か、総督府の長官クラスに据える。それに中央派遣のイラン系ムスリム財務官僚を組み合わせたうえで、在地の有力者をピックアップして下部組織とした。純モンゴル自身は、行政.財務には直接関わらないのを誇りとした。彼らはあくまで、武人であろうとした。…

点と点をつないだものにすぎないとはいえ、中央と属領を貫く人間組織が、ともかくもつくられた。それは、のちの大元ウルス時代に比べれば、まだほんのささやかなものではあった。しかし、とはいえ、それはそれなりに、初めて統治機構めいたものが姿を現したのであった。

こののち、大カアンのオゴデイは、もはや帝都カラ・コルム一帯の野営地や行宮をめぐって暮らす他、カラ・コルム地区を離れることはなかった。ありていに言えば、遊興と狩猟、そして酒宴に明け暮れる日々となったのである。

それでも、帝国は維持できたし、発展した。それだけ、いったん組織化されてしまったあとのモンゴルの軍事力は、強力であった。モンゴル帝国は、戦争を自己目的に組織が勝手に拡大再生産してゆく、一種の自動装置のようになった。人間の輪と領域は、急速に広がっていった。

…新都カラ・コルムの造営が進められていた1235年、近郊の野営地ではモンゴル帝室・諸将によるクリルタイがおこなわれた。会議は、春から秋にかけて延々と続いた。場所も、カラ・コルム地区の郊外に広がる春営地、夏宮地、秋営地など、点々と変わった。

議題の一つは、金朝滅亡後の北中国の戦後処理であった。…

世界戦略

もう一つの大きな議題は、東西への大遠征であった。

…金朝を殲滅させたあとの状況のもとで企画されたこのたびの東西大遠征は、…壮大な規模でおこなわれた。

西方遠征は、…「キプチャク草原」と呼ばれる西北ユーラシアの大草原の完全制圧が、まず第一目標であった。そして、それが達成されたならば、さらに西方へどこまでも突き進むこととなった。

西北ユーラシアは、もともとチンギスの構想では長子ジョチに委ねられるはずであった。…しかしジョチは、ホラズム・シャー国への遠征の後半、兵をシル河以北の現カザフスタンの地に進め、予定された経略活動を展開していた最中にみまかった。

したがって、この西方遠征には、ジョチのやり残した事業を実現する意味が込められていた。遠征軍の総司令官には、ジョチの次子で、ジョチ一門の当主となっていたバトゥが任命された。ジョチの長子オルダは、病弱で父の故領イルティシュの本拠を守って、当主の地位は弟のバトゥに譲っていた。…

バトゥ率いるジョチ家の諸王の他、チャガタイ、オゴデイ、トルイの諸王家から、それぞれ長子か、それに準ずる王子が参加することとなった。のちにモンゴル皇帝となるオゴデイ家のグユク、トルイ家のモンケも、重要なメンバーであった。

そして、これらチンギス家のプリンスたちを補佐し、おそらくは実際上の主将の役目を果たしたと思われるのが、歴戦の将スベエデイであった。彼はチンギス西征の折、スルターン・ムハンマドを追跡する使命を受けて、部将のジェベと共に2万騎を率いてアゼルバイジャンからルースィ(ロシア)へ討ち入った。15年ほど前のことである。…

この西征は史上、「ロシア・東欧遠征」などと呼ばれて、たいへん有名である。それと一対となるもう一つの遠征が、南宋遠征であった。…

この東西二大遠征を企画した頃より、モンゴルは「世界戦略」とでも言えるようなものを、少しずつながら意識し始めるようになっていった。

モンゴル軍少年部隊

バトゥの西征をはじめ、こうした遠距離の長年月にわたる外征の場合、「民族移動」の方式が普通だったチンギス時代とは異なって、モンゴル高原にいるある一つの千戸が丸ごとそのまま参加する形は、むしろ少なかった。主力となる軍団は、たとえば広く高原の牧民たちに10戸ごとに2人の若い戦士を供出させて、編成した。

モンゴル遠征軍の主力は、少年部隊であった。モンゴル高原を出発する時は、10代の、それも前半の少年であることが多かった。彼らは長い遠征の過程で、さまざまな体験をし、実地の訓練を通して、次第にすぐれた大人の戦士になっていった。モンゴル遠征軍の各部隊の指揮官は、手練の古強者があてられたが、兵員そのものは年若く敏捷な者たちから成っていたので、軍事行動も迅速であった。素直で、指揮官の言うこともよく聞いた。たいていまだ妻子もいず、身軽な分だけ遠征先にも馴染みやすかった。壮年兵や老年兵よりも、困苦欠乏にもよく耐え、ひたすら戦闘の勝利へ邁進した。こうした少年兵にとって、遠征の出発は人生への旅立ちでもあった。

このやり方ならば、モンゴル本土の千戸群は、そのまま維持される。我々はつい、大遠征を幾度も繰り返せば、モンゴル高原から成年男子はいなくなってしまったのではないか、などと考えがちである。しかし、そんな心配は必要ない。

彼らは遠征先で、そのまま落ち着いてしまうことも、しばしばあった。その場合、今やすっかり大人となったかつての少年兵や、さらにその子孫たちも、やはり「モンゴル」であることには変わりがなかった。はるかなるモンゴル本土の高原には、兄弟姉妹、一族親類がいた。帰るべき心のふるさとは、みなモンゴル高原であった。そして、帝国の拡大に伴って諸方に散った「モンゴル」たちを、見えない糸でしっかりと結びつけているものは、高原に変わることなく続いている「モンゴル・ウルス」であった。…

ルースィの大地 - バトゥの西征

…ジョチ家の遊牧地は、すでにシル河の北、ウラル山脈の東南にまで延びていた。現在のカザフ・ステップの東半.てある。1236年、バトゥの西征軍は、ヤイク河、すなわち現在のウラル河を越えて、「キプチャク大草原」に入った。

キプチャクというのは、カスピ海・カフカズ・黒海の北部一帯、西はドナウ河口に至るこの広大な西北ユーラシア大草原に、古くから住むトルコ系遊牧諸集団の名である。…彼らは大小さまざまな部族集団に分かれ、それぞれに別の族長・首領をいただいていた。

モンゴル軍はまず、これを叩いた。キプチャク族のうち、抵抗したり、西方へ逃走・移動するものもいた。しかし、バトゥ西征軍は、キプチャク諸集団の多くを吸収して、一挙に巨大な軍団に成長した。それらはみな、遊牧民の騎馬軍団であった。しかも、モンゴルという統制のきいた軍事組織に配属・編成されることによって、ばらばらだったキプチャク遊牧民たちは、精強きわまる大軍団に変身した。遠征の第一目標は、達成された。

バトゥらは、この新たに編成なった巨大軍団をもって、1237年、当時「ルースィ」と呼ばれていたロシアに向かった。…

この頃のルースィは、数多くの諸公国に分かれ、分裂と反目のさなかにあった。ルースイは、モンゴルの侵入に対して結束できず、完敗を喫した。この時、ルースィ全土は廃墟となったと言われている。…「タタルのくびき」の開始である。

しかし、事実は訂正を必要とする。モンゴルは、ルースィを駆け抜けた。実は、多くのルースィ諸都市は、無傷であった。モンゴル大侵攻の被害を受けたのは、モンゴル軍の進攻ルートにあった都市のうち、開城勧告に応じなかった町だけであった。しかも、そうした町も戦後、急速に復旧された。1240年におこなわれたと言われるキエフの破壊と大虐殺も、…大袈裟に書いた…。むしろ、モンゴル側がみずから、実際に破壊されたいくつかの例についてわざと激しく、その恐怖を宣伝した。そうして、相手方がみずから開城・屈服するよう演出したふしがある。モンゴルの軍事拡大の時代、ほぼ一貫して見られる「恐怖の戦略」の一つであったのではないか。

…これが、その後。パターン化した。自己の保身とルースィの権力を握るため、ルースィ諸公は進んでモンゴルに媚びへつらった。その最後の成功者が、モスクワであった。モスクワはモンゴルが来るまでは、存在したかどうかさえわからない程度の町であった。ルースィの人々にとって、「タタルのくびき」は、実は「ルースィ諸公のくびき」でもあった。

東方からの嵐

モンゴル軍は、さらに二手に分かれ、主力はハンガリ、分隊はポーランドへ侵攻した。…

ところが、1242年3月、バトゥのもとにオゴデイ崩御の報と西征軍の帰還命令が届いた。しかし、バトゥはすぐには兵を引かず、ハンガリなどを蹂躙しつつ、ゆっくりと旋回した。西欧は、破滅の寸前で救われた、と言われる。

従来、この遠征を「ロシア・東欧遠征」と呼んでいるが、はたして適当な呼び名かどうか、疑問である。たとえば、北東と南西の二つのルースィ地方への侵攻の間、1238年から翌39年にかけては、モンゴル軍はカフカズ北麓一帯に向かい、キプチャクの残部を掃討するとともに、アス族(古代のアラン族。現代のオセット族)を平定・接収した。これにより、キプチャク草原は、完全にモンゴルのものとなった。キプチャク大草原とそこに展開するキプチャク族とアス族の吸収は、モンゴルにとっては、ルースィ・東欧作戦以上に重要であった。そうした現実から言えば、「キプチャク・カフカズ・ルースィ・東欧遠征」と言わなければならない。…

こうして結局のところ、西欧には直接の被害はなかった。西欧にとっては、モンゴルの来襲は、しょせん一過性の「東方からの嵐」でしかなかったのである。

巨大なジョチ・ウルス

オゴデイ逝去の報に、遠征軍を構成していたモンゴル諸王家の部隊は、次々と東方へ引き揚げていった。しかし、バトゥ率いるジョチ家の軍団は、モンゴル本土へ向かわなかった。バトゥは1243年頃、かねて自分の本営地として選んでいたヴォルガ下流の草原に戻った。彼らはその後、後継者選びで紛糾するモンゴル本土をはるかに見やりながら、どっかと腰を据えて動かなくなった。

バトゥを総帥とするジョチ一門は、大カアン不在の結果、この遠征の巨大な成果を、ほとんどそっくり頂戴する形となった。彼らは、キプチャク諸族が分布していた大草原を、そのまま自分たち独自の土地とした。…

チンギスからジョチに分与されていたモンゴル牧民は、わずかに四つの千戸であった。ジョチの遺児たちは、この牧民たちを分有して、それぞれの集団の基幹部隊とした。その下に、厖大なキプチャク牧民たちが属することとなったのである。

こうしてジョチ・ウルスは、モンゴル国家の一員とはいうものの、その実態はトルコ系のキプチャク族が大半を占める独特の構成となった。ジョチ・ウルスの人々は、言葉も容姿も急速にトルコ化した。バトゥの庶弟ベルケが当主となってからは、イスラーム化も進行する。現在、西北ユーラシアがトルコ系ムスリムの地となっている直接の契機は、モンゴルにある。事態をありのまま見れば、ジョチ家のモンゴルがキプチャク族の大波に吸収されたと言える。ジョチ・ウルスを「キプチャク・カン国」などと俗称するのは、こうした現実を背景としている。しかし、もともと人種・民族を超えた集団こそ、「モンゴル」の本質であった。

モンゴル到来後、西北ユーラシアの政治地図は、大きく様変わりした。雨は少ないけれども肥沃な南の大草原は、牧民世界。雨は多いけれども土地は痩せた北の森林地帯は、…ほそぼそとした零細農民の世界。その基本構図を引き継ぎながらも、草原の力を有効に組織化した新来者モンゴルによって、それまでは牧民・農民ともにばらばらで求心力がなかった状態が、ゆるやかに統合された。

これら全体が、一つのシステムを成した。その多重構造の連合体の頂点にいるのが、ヴォルガ河畔を南北に「オルド」を季節移動させるバトゥ家の当主であった。その巨大な天幕をロシア語で「ゾロタヤ・オルダ」、すなわち「黄金のオルド」と言った。…

史上初めて、巨大な西北ユーラシア世界が、一つの歴史世界として登場することになった。そして、ジョチ家のモンゴルを中心とするこの図式は、時とともに次第にゆるみ、崩れ、変形しながらも、ともかくもほぼ300年続いた。ロシア帝国も、その中から誕生する。こうした一連の事柄は、今まで西欧中心主義のため、ともすれば見失われがちであったが、世界史上のごく単純な事実なのである。

中央と属領

[第2代皇帝オゴデイの時代]…この書記局兼財務庁を備えるカラ・コルム中央政府のもとに直接リンクする形で、華北・中央アジア・イランの三大属領に対して、それぞれ「総督府」が置かれた。…これら総督府の本来の目的は、あくまで徴税業務にあった。…徴税の際の強制執行力と、徴税対象となる所轄地域の反乱防止のため、それぞれの地域の各種軍隊のうえに軍政統轄本部)が置かれて、税務部門に対して、それ相応の軍事力の裏付けの役目を果たしたとも言える。

こうして、モンゴルの占領地政策は、本式にはオゴデイ時代に始まったと言える。そのやり方はおおむね、モンゴルとしてはあまり立派とは言いかねる程度の出自の人物を中心に、モンゴルに準じるウイグルやキタン族の有力者を幾人か、総督府の長官クラスに据える。それに中央派遣のイラン系ムスリム財務官僚を組み合わせたうえで、在地の有力者をピックアップして下部組織とした。純モンゴル自身は、行政.財務には直接関わらないのを誇りとした。彼らはあくまで、武人であろうとした。…

点と点をつないだものにすぎないとはいえ、中央と属領を貫く人間組織が、ともかくもつくられた。それは、のちの大元ウルス時代に比べれば、まだほんのささやかなものではあった。しかし、とはいえ、それはそれなりに、初めて統治機構めいたものが姿を現したのであった。

こののち、大カアンのオゴデイは、もはや帝都カラ・コルム一帯の野営地や行宮をめぐって暮らす他、カラ・コルム地区を離れることはなかった。ありていに言えば、遊興と狩猟、そして酒宴に明け暮れる日々となったのである。

それでも、帝国は維持できたし、発展した。それだけ、いったん組織化されてしまったあとのモンゴルの軍事力は、強力であった。モンゴル帝国は、戦争を自己目的に組織が勝手に拡大再生産してゆく、一種の自動装置のようになった。人間の輪と領域は、急速に広がっていった。

…新都カラ・コルムの造営が進められていた1235年、近郊の野営地ではモンゴル帝室・諸将によるクリルタイがおこなわれた。会議は、春から秋にかけて延々と続いた。場所も、カラ・コルム地区の郊外に広がる春営地、夏宮地、秋営地など、点々と変わった。

議題の一つは、金朝滅亡後の北中国の戦後処理であった。…

世界戦略

もう一つの大きな議題は、東西への大遠征であった。

…金朝を殲滅させたあとの状況のもとで企画されたこのたびの東西大遠征は、…壮大な規模でおこなわれた。

西方遠征は、…「キプチャク草原」と呼ばれる西北ユーラシアの大草原の完全制圧が、まず第一目標であった。そして、それが達成されたならば、さらに西方へどこまでも突き進むこととなった。

西北ユーラシアは、もともとチンギスの構想では長子ジョチに委ねられるはずであった。…しかしジョチは、ホラズム・シャー国への遠征の後半、兵をシル河以北の現カザフスタンの地に進め、予定された経略活動を展開していた最中にみまかった。

したがって、この西方遠征には、ジョチのやり残した事業を実現する意味が込められていた。遠征軍の総司令官には、ジョチの次子で、ジョチ一門の当主となっていたバトゥが任命された。ジョチの長子オルダは、病弱で父の故領イルティシュの本拠を守って、当主の地位は弟のバトゥに譲っていた。…

バトゥ率いるジョチ家の諸王の他、チャガタイ、オゴデイ、トルイの諸王家から、それぞれ長子か、それに準ずる王子が参加することとなった。のちにモンゴル皇帝となるオゴデイ家のグユク、トルイ家のモンケも、重要なメンバーであった。

そして、これらチンギス家のプリンスたちを補佐し、おそらくは実際上の主将の役目を果たしたと思われるのが、歴戦の将スベエデイであった。彼はチンギス西征の折、スルターン・ムハンマドを追跡する使命を受けて、部将のジェベと共に2万騎を率いてアゼルバイジャンからルースィ(ロシア)へ討ち入った。15年ほど前のことである。…

この西征は史上、「ロシア・東欧遠征」などと呼ばれて、たいへん有名である。それと一対となるもう一つの遠征が、南宋遠征であった。…

この東西二大遠征を企画した頃より、モンゴルは「世界戦略」とでも言えるようなものを、少しずつながら意識し始めるようになっていった。

モンゴル軍少年部隊

バトゥの西征をはじめ、こうした遠距離の長年月にわたる外征の場合、「民族移動」の方式が普通だったチンギス時代とは異なって、モンゴル高原にいるある一つの千戸が丸ごとそのまま参加する形は、むしろ少なかった。主力となる軍団は、たとえば広く高原の牧民たちに10戸ごとに2人の若い戦士を供出させて、編成した。

モンゴル遠征軍の主力は、少年部隊であった。モンゴル高原を出発する時は、10代の、それも前半の少年であることが多かった。彼らは長い遠征の過程で、さまざまな体験をし、実地の訓練を通して、次第にすぐれた大人の戦士になっていった。モンゴル遠征軍の各部隊の指揮官は、手練の古強者があてられたが、兵員そのものは年若く敏捷な者たちから成っていたので、軍事行動も迅速であった。素直で、指揮官の言うこともよく聞いた。たいていまだ妻子もいず、身軽な分だけ遠征先にも馴染みやすかった。壮年兵や老年兵よりも、困苦欠乏にもよく耐え、ひたすら戦闘の勝利へ邁進した。こうした少年兵にとって、遠征の出発は人生への旅立ちでもあった。

このやり方ならば、モンゴル本土の千戸群は、そのまま維持される。我々はつい、大遠征を幾度も繰り返せば、モンゴル高原から成年男子はいなくなってしまったのではないか、などと考えがちである。しかし、そんな心配は必要ない。

彼らは遠征先で、そのまま落ち着いてしまうことも、しばしばあった。その場合、今やすっかり大人となったかつての少年兵や、さらにその子孫たちも、やはり「モンゴル」であることには変わりがなかった。はるかなるモンゴル本土の高原には、兄弟姉妹、一族親類がいた。帰るべき心のふるさとは、みなモンゴル高原であった。そして、帝国の拡大に伴って諸方に散った「モンゴル」たちを、見えない糸でしっかりと結びつけているものは、高原に変わることなく続いている「モンゴル・ウルス」であった。…

ルースィの大地 - バトゥの西征

…ジョチ家の遊牧地は、すでにシル河の北、ウラル山脈の東南にまで延びていた。現在のカザフ・ステップの東半.てある。1236年、バトゥの西征軍は、ヤイク河、すなわち現在のウラル河を越えて、「キプチャク大草原」に入った。

キプチャクというのは、カスピ海・カフカズ・黒海の北部一帯、西はドナウ河口に至るこの広大な西北ユーラシア大草原に、古くから住むトルコ系遊牧諸集団の名である。…彼らは大小さまざまな部族集団に分かれ、それぞれに別の族長・首領をいただいていた。

モンゴル軍はまず、これを叩いた。キプチャク族のうち、抵抗したり、西方へ逃走・移動するものもいた。しかし、バトゥ西征軍は、キプチャク諸集団の多くを吸収して、一挙に巨大な軍団に成長した。それらはみな、遊牧民の騎馬軍団であった。しかも、モンゴルという統制のきいた軍事組織に配属・編成されることによって、ばらばらだったキプチャク遊牧民たちは、精強きわまる大軍団に変身した。遠征の第一目標は、達成された。

バトゥらは、この新たに編成なった巨大軍団をもって、1237年、当時「ルースィ」と呼ばれていたロシアに向かった。…

この頃のルースィは、数多くの諸公国に分かれ、分裂と反目のさなかにあった。ルースイは、モンゴルの侵入に対して結束できず、完敗を喫した。この時、ルースィ全土は廃墟となったと言われている。…「タタルのくびき」の開始である。

しかし、事実は訂正を必要とする。モンゴルは、ルースィを駆け抜けた。実は、多くのルースィ諸都市は、無傷であった。モンゴル大侵攻の被害を受けたのは、モンゴル軍の進攻ルートにあった都市のうち、開城勧告に応じなかった町だけであった。しかも、そうした町も戦後、急速に復旧された。1240年におこなわれたと言われるキエフの破壊と大虐殺も、…大袈裟に書いた…。むしろ、モンゴル側がみずから、実際に破壊されたいくつかの例についてわざと激しく、その恐怖を宣伝した。そうして、相手方がみずから開城・屈服するよう演出したふしがある。モンゴルの軍事拡大の時代、ほぼ一貫して見られる「恐怖の戦略」の一つであったのではないか。

…これが、その後。パターン化した。自己の保身とルースィの権力を握るため、ルースィ諸公は進んでモンゴルに媚びへつらった。その最後の成功者が、モスクワであった。モスクワはモンゴルが来るまでは、存在したかどうかさえわからない程度の町であった。ルースィの人々にとって、「タタルのくびき」は、実は「ルースィ諸公のくびき」でもあった。

東方からの嵐

モンゴル軍は、さらに二手に分かれ、主力はハンガリ、分隊はポーランドへ侵攻した。…

ところが、1242年3月、バトゥのもとにオゴデイ崩御の報と西征軍の帰還命令が届いた。しかし、バトゥはすぐには兵を引かず、ハンガリなどを蹂躙しつつ、ゆっくりと旋回した。西欧は、破滅の寸前で救われた、と言われる。

従来、この遠征を「ロシア・東欧遠征」と呼んでいるが、はたして適当な呼び名かどうか、疑問である。たとえば、北東と南西の二つのルースィ地方への侵攻の間、1238年から翌39年にかけては、モンゴル軍はカフカズ北麓一帯に向かい、キプチャクの残部を掃討するとともに、アス族(古代のアラン族。現代のオセット族)を平定・接収した。これにより、キプチャク草原は、完全にモンゴルのものとなった。キプチャク大草原とそこに展開するキプチャク族とアス族の吸収は、モンゴルにとっては、ルースィ・東欧作戦以上に重要であった。そうした現実から言えば、「キプチャク・カフカズ・ルースィ・東欧遠征」と言わなければならない。…

こうして結局のところ、西欧には直接の被害はなかった。西欧にとっては、モンゴルの来襲は、しょせん一過性の「東方からの嵐」でしかなかったのである。

巨大なジョチ・ウルス

オゴデイ逝去の報に、遠征軍を構成していたモンゴル諸王家の部隊は、次々と東方へ引き揚げていった。しかし、バトゥ率いるジョチ家の軍団は、モンゴル本土へ向かわなかった。バトゥは1243年頃、かねて自分の本営地として選んでいたヴォルガ下流の草原に戻った。彼らはその後、後継者選びで紛糾するモンゴル本土をはるかに見やりながら、どっかと腰を据えて動かなくなった。

バトゥを総帥とするジョチ一門は、大カアン不在の結果、この遠征の巨大な成果を、ほとんどそっくり頂戴する形となった。彼らは、キプチャク諸族が分布していた大草原を、そのまま自分たち独自の土地とした。…

チンギスからジョチに分与されていたモンゴル牧民は、わずかに四つの千戸であった。ジョチの遺児たちは、この牧民たちを分有して、それぞれの集団の基幹部隊とした。その下に、厖大なキプチャク牧民たちが属することとなったのである。

こうしてジョチ・ウルスは、モンゴル国家の一員とはいうものの、その実態はトルコ系のキプチャク族が大半を占める独特の構成となった。ジョチ・ウルスの人々は、言葉も容姿も急速にトルコ化した。バトゥの庶弟ベルケが当主となってからは、イスラーム化も進行する。現在、西北ユーラシアがトルコ系ムスリムの地となっている直接の契機は、モンゴルにある。事態をありのまま見れば、ジョチ家のモンゴルがキプチャク族の大波に吸収されたと言える。ジョチ・ウルスを「キプチャク・カン国」などと俗称するのは、こうした現実を背景としている。しかし、もともと人種・民族を超えた集団こそ、「モンゴル」の本質であった。

モンゴル到来後、西北ユーラシアの政治地図は、大きく様変わりした。雨は少ないけれども肥沃な南の大草原は、牧民世界。雨は多いけれども土地は痩せた北の森林地帯は、…ほそぼそとした零細農民の世界。その基本構図を引き継ぎながらも、草原の力を有効に組織化した新来者モンゴルによって、それまでは牧民・農民ともにばらばらで求心力がなかった状態が、ゆるやかに統合された。

これら全体が、一つのシステムを成した。その多重構造の連合体の頂点にいるのが、ヴォルガ河畔を南北に「オルド」を季節移動させるバトゥ家の当主であった。その巨大な天幕をロシア語で「ゾロタヤ・オルダ」、すなわち「黄金のオルド」と言った。…

史上初めて、巨大な西北ユーラシア世界が、一つの歴史世界として登場することになった。そして、ジョチ家のモンゴルを中心とするこの図式は、時とともに次第にゆるみ、崩れ、変形しながらも、ともかくもほぼ300年続いた。ロシア帝国も、その中から誕生する。こうした一連の事柄は、今まで西欧中心主義のため、ともすれば見失われがちであったが、世界史上のごく単純な事実なのである。

2006年 04月 11日

杉山正明著「モンゴル帝国の興亡(上)-軍事拡大の時代」(講談社 1996)より:

西へ!

金国遠征から帰還したチンギスは、ただちに西方のホラズム・シャー王国への遠征準備にとりかかった。1216年にゴビの北に帰ると、翌年、ジャライル族出身の宿将ムカリに「大師・国王」の称号を授け、…左翼のうち24個の千戸と新編成した…20個の千戸を配属させて、中国方面を委任した。チンギス自身は、残る部隊を率いて西へ向かうこととした。モンゴルを二手に分けたのである。…

そして全モンゴル軍には、1216年より2年の休息が与えられた。次なる大遠征への準備が、牧民社会の至る所で進められた。西方へは、諜報・調略を目的とする通商団が送られた。西の目標は、「カラ・キタイ」、そしてホラズム・シャー朝であった。

ところが、その西遼国[(カラ・キタイ)]は、ほとんど自滅していた。…

東トルキスタンの全域は、自然のうちにモンゴル領となった。すでに天山ウイグル王国と天山カルルク王国は、モンゴルに臣従していた。特に天山ウイグル王国は、モンゴルと一体化した。オアシス通商国家に変身していたウイグルの人々の知恵と情報が、モンゴルとリンクした。キタン族とは違った意味で、ウイグルはモンゴルの頭脳となったのである。

オアシスの太陽ホラズム・シャー

シル河の下流、ホラズム地方を根拠地に1077年に成立したトルコ系の軍事政権ホラズム・シャー朝は、13世紀に入ってめざましい勢いで拡大しつつあった。君主は、アッラー・アッディーン・ムハンマド二世。彼は、チンギス率いるモンゴルの勃興にめぐり合う不運さえなければ、中央アジア史上ばかりでなく、イスラーム史上、さらにはひょっとして世界史上にも、大きな足跡を残すことになったかもしれない。

…「マー・ワラー・アンナフル」、すなわち…アム河とシル河のあいだの大オアシス地帯を制圧した。次いで、アフガニスタン方面にあった謎に満ちた政権、ゴール朝を押さえた。さらに、イラン方面へ勢力圏を拡大し、実権回復の兆しを見せつつあったバグダードのカリフ政権アッバース朝をも、うかがう構えを見せていた。ホラズム・シャー朝は、イスラーム世界の覇者にのし上がりつつあったと言ってよい。13世紀の初め、ユーラシアには、二つの太陽が昇りつつあったのである。東のモンゴル、西のホラズム・シャー朝。両者の激突は、不可避であった。

1219年秋、チンギス率いるモンゴル軍は、末弟オッチギンにモンゴル高原の留守を委ねて、西征へと旅立った。この遠征の理由については従来、前年の1218年、ホラズム・シャー国の東方国境線にあるオトラルの町でチンギス派遣の通商団が全員虐殺された事件のため、とするのが定説であった。報復の遠征だというのである。しかし、これは誤解である。すでに述べたように、チンギスは金国遠征から帰還した1216年から西征の準備を始めている。カラ・キタイ征討からホラズム・シャー朝への攻撃が一連の作戦行動であることは、ラシード『集史』が明言している。虐殺された通商団は敵情視察のスパイ集団であり、ホラズム側が殺害するのは当然であった。

モンゴルの攻撃は、実に統制されていた。あらかじめ決められた計画に従って、ホラズム側の国境線の都市・要塞を着実に包囲し陥落させていった。

対するスルターン・ムハンマドの基本戦略は、専守防衛であった。それも、各都市ごとに分散防衛する方針であった。これは従来、イスラーム史家たちの強い非難を浴びている。しかし、おそらくそれは仕方がなかった。…

モンゴル騎馬軍を導き入れて長期戦にもち込み、敵方が疲れて撤退するところを、一気に反撃・殲滅する -こうしたムハンマドの思惑は崩れた。モンゴルが攻城戦にも見事な対応能力を見せるのを見たムハンマドは、1220年4月、…首都としたばかりのサマルカンドより、みずから脱走した。アム河を越え、ひたすら西へ逃走した。…

モンゴルは、実戦開始後わずか1年半あまりで、マー・ワラー・アンナフルからホラズム権力を追い出したのである。

モンゴルは「破壊」しなかった?

戦場は、東部イランのホラーサーン・アフガニスタン方面に移った。ところが、ここでのモンゴル軍の行動は、疑問符がつくものだった。一転して、行動に計画性がなくなり、無意味な戦闘や攻撃、殺害も目につくようになる。おそらく、下調査なしに、逃亡するホラズム兵に引きずられて、うかと踏みこんだためであろうか。チンギスのホラーサーン・アフガニスタン作戦は、泥沼となった。

この時、モンゴル軍による住民の大殺戮がおこなわれたとされる。それは、イスラーム史書が、百万単位での虐殺が各地でおこなわれたように記すからである。これが従来、鵜呑みにされ、モンゴルを「殺戮者」「文明の破壊者」とする元となった。

しかし、もともとそんな大人口はいなかった。イスラーム史書の数字表記は、一桁どころか二桁くらい多い。たぶんに気分である。モンゴル側でまとめられたイスラーム史書にも大変な数が記されるから、信用できるのだ、という主張もおかしい。当時の軍記物において「破壊」や「殺戮」は悪業ではなく、功業である。できるだけ誇大に言うのがあたりまえだ。ヒューマニズムは、近現代の産物である。

そもそも、モンゴル自身が、「大殺戮」「大破壊」を喧伝した。恐怖のイメージをまき散らして、戦わずに降伏させる。「恐怖の戦略」を意図して演出していた。もちろん、モンゴルは破壊も殺戮もした。ただ、従来いわれるほど極端なものではなかった。第一、破壊し殺戮し尽くしてしまったら、あとはどうするのだろう。廃墟と死骸を手に入れても、仕方がない。…

1222年夏、チンギスは、必ずしも成功ではなかったホラーサーン・アフガニスタン作戦に見切りをつけた。全軍に旋回を命じ、ゆっくりとモンゴル本土へ退いていった。本拠の大オルドに帰着したのは、1225年陰暦2月のことであった。…そして、当のスルターン・ムハンマドは、逃走の果てに1220年12月、わずかの供回りの者に看取られて、カスピ海の小島で寂しく他界していた。…

チンギスは何を求めたのか

「人類文化史 第4巻 中国文明と内陸アジア」(講談社 1974)より(筆者:護 雅夫):

…この西方遠征のきっかけが、「金国への全面的攻撃に要する、厖大な軍需物資の需要をみたすため、チンギス-カンははじめこの軍需物資の供給をモンゴル国内に活躍していた西アジア方面の隊商団に求めたが、さらに彼らを通じて、彼らの祖国たる、西アジアのホラズム帝国との通商条約の締結を強く願うにいたった」点にあることだけを指摘しておきたい(村上正二氏)。松田寿男氏が、「欧米学者の遊牧民に無理解かつ理不尽な従来の解釈を捨てて、この経緯を判断してみると、はじめチンギス-ハァンはイスラム商圏の実力をよく知りとって、モンゴル商圏を平和のうちにそれに結びつけようと努力した。ところが事態の悪化によって、彼はイスラム商圏を自己の商圏にとりこむことを決意する。これは彼を泥沼にふみこませたに等しい。…モンゴル軍はけっして勝手な経路を血に荒れ狂いつつ駆ったわけではない。彼らは…重要な市場を抑えながら、重要な商業ルートを進んだのである」と言われるのも上の意味においてである。…

西へ!

金国遠征から帰還したチンギスは、ただちに西方のホラズム・シャー王国への遠征準備にとりかかった。1216年にゴビの北に帰ると、翌年、ジャライル族出身の宿将ムカリに「大師・国王」の称号を授け、…左翼のうち24個の千戸と新編成した…20個の千戸を配属させて、中国方面を委任した。チンギス自身は、残る部隊を率いて西へ向かうこととした。モンゴルを二手に分けたのである。…

そして全モンゴル軍には、1216年より2年の休息が与えられた。次なる大遠征への準備が、牧民社会の至る所で進められた。西方へは、諜報・調略を目的とする通商団が送られた。西の目標は、「カラ・キタイ」、そしてホラズム・シャー朝であった。

ところが、その西遼国[(カラ・キタイ)]は、ほとんど自滅していた。…

東トルキスタンの全域は、自然のうちにモンゴル領となった。すでに天山ウイグル王国と天山カルルク王国は、モンゴルに臣従していた。特に天山ウイグル王国は、モンゴルと一体化した。オアシス通商国家に変身していたウイグルの人々の知恵と情報が、モンゴルとリンクした。キタン族とは違った意味で、ウイグルはモンゴルの頭脳となったのである。

オアシスの太陽ホラズム・シャー

シル河の下流、ホラズム地方を根拠地に1077年に成立したトルコ系の軍事政権ホラズム・シャー朝は、13世紀に入ってめざましい勢いで拡大しつつあった。君主は、アッラー・アッディーン・ムハンマド二世。彼は、チンギス率いるモンゴルの勃興にめぐり合う不運さえなければ、中央アジア史上ばかりでなく、イスラーム史上、さらにはひょっとして世界史上にも、大きな足跡を残すことになったかもしれない。

…「マー・ワラー・アンナフル」、すなわち…アム河とシル河のあいだの大オアシス地帯を制圧した。次いで、アフガニスタン方面にあった謎に満ちた政権、ゴール朝を押さえた。さらに、イラン方面へ勢力圏を拡大し、実権回復の兆しを見せつつあったバグダードのカリフ政権アッバース朝をも、うかがう構えを見せていた。ホラズム・シャー朝は、イスラーム世界の覇者にのし上がりつつあったと言ってよい。13世紀の初め、ユーラシアには、二つの太陽が昇りつつあったのである。東のモンゴル、西のホラズム・シャー朝。両者の激突は、不可避であった。

1219年秋、チンギス率いるモンゴル軍は、末弟オッチギンにモンゴル高原の留守を委ねて、西征へと旅立った。この遠征の理由については従来、前年の1218年、ホラズム・シャー国の東方国境線にあるオトラルの町でチンギス派遣の通商団が全員虐殺された事件のため、とするのが定説であった。報復の遠征だというのである。しかし、これは誤解である。すでに述べたように、チンギスは金国遠征から帰還した1216年から西征の準備を始めている。カラ・キタイ征討からホラズム・シャー朝への攻撃が一連の作戦行動であることは、ラシード『集史』が明言している。虐殺された通商団は敵情視察のスパイ集団であり、ホラズム側が殺害するのは当然であった。

モンゴルの攻撃は、実に統制されていた。あらかじめ決められた計画に従って、ホラズム側の国境線の都市・要塞を着実に包囲し陥落させていった。

対するスルターン・ムハンマドの基本戦略は、専守防衛であった。それも、各都市ごとに分散防衛する方針であった。これは従来、イスラーム史家たちの強い非難を浴びている。しかし、おそらくそれは仕方がなかった。…

モンゴル騎馬軍を導き入れて長期戦にもち込み、敵方が疲れて撤退するところを、一気に反撃・殲滅する -こうしたムハンマドの思惑は崩れた。モンゴルが攻城戦にも見事な対応能力を見せるのを見たムハンマドは、1220年4月、…首都としたばかりのサマルカンドより、みずから脱走した。アム河を越え、ひたすら西へ逃走した。…

モンゴルは、実戦開始後わずか1年半あまりで、マー・ワラー・アンナフルからホラズム権力を追い出したのである。

モンゴルは「破壊」しなかった?

戦場は、東部イランのホラーサーン・アフガニスタン方面に移った。ところが、ここでのモンゴル軍の行動は、疑問符がつくものだった。一転して、行動に計画性がなくなり、無意味な戦闘や攻撃、殺害も目につくようになる。おそらく、下調査なしに、逃亡するホラズム兵に引きずられて、うかと踏みこんだためであろうか。チンギスのホラーサーン・アフガニスタン作戦は、泥沼となった。

この時、モンゴル軍による住民の大殺戮がおこなわれたとされる。それは、イスラーム史書が、百万単位での虐殺が各地でおこなわれたように記すからである。これが従来、鵜呑みにされ、モンゴルを「殺戮者」「文明の破壊者」とする元となった。

しかし、もともとそんな大人口はいなかった。イスラーム史書の数字表記は、一桁どころか二桁くらい多い。たぶんに気分である。モンゴル側でまとめられたイスラーム史書にも大変な数が記されるから、信用できるのだ、という主張もおかしい。当時の軍記物において「破壊」や「殺戮」は悪業ではなく、功業である。できるだけ誇大に言うのがあたりまえだ。ヒューマニズムは、近現代の産物である。

そもそも、モンゴル自身が、「大殺戮」「大破壊」を喧伝した。恐怖のイメージをまき散らして、戦わずに降伏させる。「恐怖の戦略」を意図して演出していた。もちろん、モンゴルは破壊も殺戮もした。ただ、従来いわれるほど極端なものではなかった。第一、破壊し殺戮し尽くしてしまったら、あとはどうするのだろう。廃墟と死骸を手に入れても、仕方がない。…

1222年夏、チンギスは、必ずしも成功ではなかったホラーサーン・アフガニスタン作戦に見切りをつけた。全軍に旋回を命じ、ゆっくりとモンゴル本土へ退いていった。本拠の大オルドに帰着したのは、1225年陰暦2月のことであった。…そして、当のスルターン・ムハンマドは、逃走の果てに1220年12月、わずかの供回りの者に看取られて、カスピ海の小島で寂しく他界していた。…

チンギスは何を求めたのか

「人類文化史 第4巻 中国文明と内陸アジア」(講談社 1974)より(筆者:護 雅夫):

…この西方遠征のきっかけが、「金国への全面的攻撃に要する、厖大な軍需物資の需要をみたすため、チンギス-カンははじめこの軍需物資の供給をモンゴル国内に活躍していた西アジア方面の隊商団に求めたが、さらに彼らを通じて、彼らの祖国たる、西アジアのホラズム帝国との通商条約の締結を強く願うにいたった」点にあることだけを指摘しておきたい(村上正二氏)。松田寿男氏が、「欧米学者の遊牧民に無理解かつ理不尽な従来の解釈を捨てて、この経緯を判断してみると、はじめチンギス-ハァンはイスラム商圏の実力をよく知りとって、モンゴル商圏を平和のうちにそれに結びつけようと努力した。ところが事態の悪化によって、彼はイスラム商圏を自己の商圏にとりこむことを決意する。これは彼を泥沼にふみこませたに等しい。…モンゴル軍はけっして勝手な経路を血に荒れ狂いつつ駆ったわけではない。彼らは…重要な市場を抑えながら、重要な商業ルートを進んだのである」と言われるのも上の意味においてである。…

2006年 04月 07日

杉山正明著「遊牧民から見た世界史」(日本経済新聞社 1997)より:

...モンゴルの拡大と支配に、欠かせぬ人びとがいた。ウイグルである。かれらは、モンゴル出現当時、ふつうには「天山ウイグル王国」もしくは「西ウイグル国」と呼びならわしている牧農複合型の通商国家を形成していた。いうまでもなく、9世紀なかばに解体したウイグル遊牧国家の系譜をひき、東部天山の南麓のトゥルファン盆地と北麓のビシュ・バリク(テュルク語で「五つの町」)の両地域にまたがって立国した小国家であった。

国家としての身代は、まことにささやかではあったものの、そこに蓄えられた知識・情報・経験・文化程度にはただならないものがあった。王族・貴族層は、遊牧国家の伝統をもちながらも、民衆はかつて麹氏高昌国がオアシス通商文化国家の花を咲かせた土壌のうえに立っていた。

支配層はテュルク系であったが、領内には先住のインド・アーリアン系や漢族系、さらにはおそらくソグド系の血をとどめる者もいた。また、ティベット系のものもいたはずである。言語も、ウイグル語という名のテュルク語のほか、漢語、ソグド語、ティベット語、ペルシア語、アラビア語、さらにはサンスクリットやパーリ語なども錯綜した。

人種・言語・文化、いずれの面においても、ハイブリッドな性格は際立っている。しかも、それぞれの要素が併存しつつも混淆した。一人で多言語・多文化に通じ、多人種の血が体内に流れるものも、かなりいたと見なければならない。人びとの生業も、遊牧・牧畜・農耕・商工業・国際通商と、多岐にわたったと見られる。

まさに中央ユーラシアの諸要素が、この小国家に凝縮して存在した。とうぜん近縁・遠方の人びとが往来し、諸国の情報も集中したにちがいない。小国ながら、まことに怖るべき情報立国といっていい。

モンゴル時代、ユーラシアの東西で活躍する「ウイグル人」には、人並みはずれて異能の人が目につくのももっともとおもわれる。ペルシア語で、当時、「ウイグリスタン」(ウイグルの地)と呼ばれたこの国は、人材供給の宝庫であった。

すでに1209年、ウイグル王イディクト(イディクトは、漢字では「亦都護(いとご)」と写す。個人の名ではなく、王号。その意味は、テュルク語で「幸いの主」とも「神聖なる吉祥」とも解釈されている)のバルジュク・アルト・テギンは、大臣ビルゲ・ブカの進言をいれて、出現したばかりの「大モンゴル国」に好みを通じていた。金朝進攻作戦に先だつ2年まえのことであるから、国を挙げてのこの選択は、賭けにも似ていたはずであった。

しかし、この「先物買い」は、ものの見事に的中した。ウイグル王は、チンギス家のむすめをもらって「鮒馬(ふば)」(むすめむこ。テュルク語でキュレゲン、モンゴル語ではグルデン)となり、モンゴル体制下で別格の「準王家」の地位を不動のものにした。いっぽう、「ウイグル人」の名のもとで総称される臣僚・住民たちは、それぞれの家柄と才覚に応じて、モンゴル帝国の各地において、うえはチンギス王家の師傅(しふ)(もり役、家庭教師、個人ブレイン)から、参謀、行政官、財務官、軍人、企業家などまで、じつに多方面で活動する。

ウイグルは、「モンゴル統治の教師」といわれたほど、モンゴルと一体化した。いやむしろ、ウイグルは、モンゴルを誘導し、一面では乗っ取ったとさえいえるかもしれない。この点、あくまで軍事色の濃厚なキタイ族にくらべ、活動の多面性・広域性において、ウイグルのほうが上回った。極論すれば、キタイは体で勝負し、ウイグルは頭で勝負したといえようか。もちろん、ユーラシア西方の膨大なテュルク系諸族のとりこみに、おなじテュルク系で、同種の言葉をはなすウイグルのほうが、もともとキタイよりも有利な立場にいたことは見逃せないが。

ウイグルは、「準モンゴル」というよりも、むしろ「ウイグルという名のモンゴル」になったといったほうが、現実にちかいだろう。ラシード・アッディーン『集史』の冒頭の「部族志」において、ウイグルもモンゴル諸部族と並べて説明されるのはその一証となる。

モンゴル時代に「ウイグル」と呼ばれる人びとは、ほとんど仏教徒(ないしはマニ教の要素を多分にとり入れた仏教徒)であった。この点、「ウイグル」というとムスリムを連想しがちだが、誤解である(もちろん、わずかではあるが、ムスリムとなった「ウイグル人」もいることはいた)。ちなみに、「ウイグル」とならぶモンゴルの教師役であるキタイ族も、その大半が仏教徒であったのは興味深い。...

...モンゴルの拡大と支配に、欠かせぬ人びとがいた。ウイグルである。かれらは、モンゴル出現当時、ふつうには「天山ウイグル王国」もしくは「西ウイグル国」と呼びならわしている牧農複合型の通商国家を形成していた。いうまでもなく、9世紀なかばに解体したウイグル遊牧国家の系譜をひき、東部天山の南麓のトゥルファン盆地と北麓のビシュ・バリク(テュルク語で「五つの町」)の両地域にまたがって立国した小国家であった。

国家としての身代は、まことにささやかではあったものの、そこに蓄えられた知識・情報・経験・文化程度にはただならないものがあった。王族・貴族層は、遊牧国家の伝統をもちながらも、民衆はかつて麹氏高昌国がオアシス通商文化国家の花を咲かせた土壌のうえに立っていた。

支配層はテュルク系であったが、領内には先住のインド・アーリアン系や漢族系、さらにはおそらくソグド系の血をとどめる者もいた。また、ティベット系のものもいたはずである。言語も、ウイグル語という名のテュルク語のほか、漢語、ソグド語、ティベット語、ペルシア語、アラビア語、さらにはサンスクリットやパーリ語なども錯綜した。

人種・言語・文化、いずれの面においても、ハイブリッドな性格は際立っている。しかも、それぞれの要素が併存しつつも混淆した。一人で多言語・多文化に通じ、多人種の血が体内に流れるものも、かなりいたと見なければならない。人びとの生業も、遊牧・牧畜・農耕・商工業・国際通商と、多岐にわたったと見られる。

まさに中央ユーラシアの諸要素が、この小国家に凝縮して存在した。とうぜん近縁・遠方の人びとが往来し、諸国の情報も集中したにちがいない。小国ながら、まことに怖るべき情報立国といっていい。

モンゴル時代、ユーラシアの東西で活躍する「ウイグル人」には、人並みはずれて異能の人が目につくのももっともとおもわれる。ペルシア語で、当時、「ウイグリスタン」(ウイグルの地)と呼ばれたこの国は、人材供給の宝庫であった。

すでに1209年、ウイグル王イディクト(イディクトは、漢字では「亦都護(いとご)」と写す。個人の名ではなく、王号。その意味は、テュルク語で「幸いの主」とも「神聖なる吉祥」とも解釈されている)のバルジュク・アルト・テギンは、大臣ビルゲ・ブカの進言をいれて、出現したばかりの「大モンゴル国」に好みを通じていた。金朝進攻作戦に先だつ2年まえのことであるから、国を挙げてのこの選択は、賭けにも似ていたはずであった。

しかし、この「先物買い」は、ものの見事に的中した。ウイグル王は、チンギス家のむすめをもらって「鮒馬(ふば)」(むすめむこ。テュルク語でキュレゲン、モンゴル語ではグルデン)となり、モンゴル体制下で別格の「準王家」の地位を不動のものにした。いっぽう、「ウイグル人」の名のもとで総称される臣僚・住民たちは、それぞれの家柄と才覚に応じて、モンゴル帝国の各地において、うえはチンギス王家の師傅(しふ)(もり役、家庭教師、個人ブレイン)から、参謀、行政官、財務官、軍人、企業家などまで、じつに多方面で活動する。

ウイグルは、「モンゴル統治の教師」といわれたほど、モンゴルと一体化した。いやむしろ、ウイグルは、モンゴルを誘導し、一面では乗っ取ったとさえいえるかもしれない。この点、あくまで軍事色の濃厚なキタイ族にくらべ、活動の多面性・広域性において、ウイグルのほうが上回った。極論すれば、キタイは体で勝負し、ウイグルは頭で勝負したといえようか。もちろん、ユーラシア西方の膨大なテュルク系諸族のとりこみに、おなじテュルク系で、同種の言葉をはなすウイグルのほうが、もともとキタイよりも有利な立場にいたことは見逃せないが。

ウイグルは、「準モンゴル」というよりも、むしろ「ウイグルという名のモンゴル」になったといったほうが、現実にちかいだろう。ラシード・アッディーン『集史』の冒頭の「部族志」において、ウイグルもモンゴル諸部族と並べて説明されるのはその一証となる。

モンゴル時代に「ウイグル」と呼ばれる人びとは、ほとんど仏教徒(ないしはマニ教の要素を多分にとり入れた仏教徒)であった。この点、「ウイグル」というとムスリムを連想しがちだが、誤解である(もちろん、わずかではあるが、ムスリムとなった「ウイグル人」もいることはいた)。ちなみに、「ウイグル」とならぶモンゴルの教師役であるキタイ族も、その大半が仏教徒であったのは興味深い。...

2006年 04月 05日

宮脇淳子著「モンゴルの歴史 遊牧民の誕生かモンゴル国まで」(刀水書房 2002)より:

チンギス・ハーンの即位

モンゴル高原を統一したテムジンは、1206年の春、オノン河の水源地に、部下とモンゴル高原の遊牧部族、氏族の代表者を召集して大会議(クリルタイ)を開催し、その席上、全員の支持を受けて最高指導者つまりハーンに選出された。テムジンの義弟…の大シャマン(巫)、ココチュ・テブ・テンゲリが、チンギス・ハーンという称号を選んで授けたが、チンギスというのは、古いトルコ語のチンギズの借用であって、「勇猛な」という意味である。

さらに、ココチュ・テブ・テンゲリは神がかりになって次の天命を宣言した。

「永遠なる天の命令であるぞ。天上には、唯一の永遠なる天の神があり、地上には、唯一の君主なるチンギス・ハーンがある。これは汝らに伝える言葉である。我が命令を、地上のあらゆる地方のあらゆる人びとに、馬の足が至り、舟が至り、使者が至り、手紙が至る限り、聞き知らせよ。我が命令を聞き知りながら従おうとしない者は、眼があっても見えなくなり、手があっても持てなくなり、足があっても歩けなくなるであろう。これは永遠なる天の命令である」。

これは地上の全人類に、チンギス・ハーンを唯一の君主として絶対服従することを命ずる、神聖なる天の命令だった。チンギス・ハーンも、かれをハーンに選出したモンゴル高原の全遊牧部族も、この天命を固く信じ、この天命に導かれて世界征服の事業に乗り出したのである。チンギス・ハーンと家臣たちにとって、無条件で降伏しない者は天に逆らう極悪人であり、極悪人を殺し尽くすのは、天に対する神聖なる義務を果たすことだった。いつの時代も、宗教の果たす役割には恐るべき力がある。

チンギス・ハーンが君主に即位した1206年が、モンゴル帝国建国の年であり、現代のことばを借りればモンゴル「民族」誕生の年である。君主になったチンギス・ハーンがモンゴルと総称される氏族集団の出身だったので、新しい遊牧部族連合の名前もモンゴルになったのだ。ただし、…このとき誕生した「モンゴル」は、種々雑多な遊牧民の連合だった。今のわれわれが考えるような「民族」という観念は、当時の世界には存在しなかった。

…

モンゴル帝国から始まった世界史

ちかごろ日本でかなり普及してきた惹句であるが、「世界史はモンゴル帝国とともに始まった」と最初にいったのは、岡田英弘著「世界史の誕生」(筑摩書房、1992年)である。

右の書物の岡田説を簡単に紹介すると、そもそも、歴史というのは文化であって、単なる過去の記録ではない。歴史という文化は、地中海文明では紀元前5世紀に、中国文明では紀元前100年ごろに、それぞれ独立に誕生した。それ以外の文明には、歴史という文化がもともとないか、あってもこの二つの文明の歴史文化から派生した借り物の歴史である。歴史という文化を創り出したのは、地中海世界では、ギリシア語で『ヒストリアイ』を書いたヘーロドトスであり、中国文明では漢文で『史記』を書いた司馬遷という、二人の天才だった。…

しかし、同じ歴史とはいっても、へーロドトスが創り出した地中海型の歴史では、大きな国が弱小になり、小さな国が強大になる、定めなき運命の変転を記述するのが歴史だ、ということになっている。一方、司馬遷の『史記』では、皇帝が「天下」(世界)を統治する権限は「天命」によって与えられたものであって、この天命の伝わる「正統」を記述するのが歴史である、ということになっているから、中国型の歴史では変化は記述しない。だから、日本の西洋史と東洋史は、「世界史」と名前を変えても水と油のままなのだ。

ところが、中央ユーラシア世界を中心にしてみると、世界史の叙述が可能になる。すでにヘーロドトスと司馬遷に遊牧騎馬民の活躍が記されているが、実は、中央ユーラシア草原の遊牧騎馬民の活動が、東は中国世界、西は地中海世界そしてヨーロッパ世界の歴史を動かす力になった。そして、13世紀に、モンゴル帝国が草原の道に秩序をうち立てて、ユーラシア大陸の東西の交流を活発にしたので、ここに一つの世界史が始まったのである。13世紀のモンゴル帝国の建国が世界史の始まりだというのには、四つの意味がある。

第一に、モンゴル帝国は東の中国世界と西の地中海世界を結ぶ「草原の道」を支配することによって、ユーラシア大陸に住むすべての人びとを一つに結びつけ、世界史の舞台を準備したことである。

第二に、モンゴル帝国がユーラシアの大部分を統一したことによって、それまでに存在したあらゆる政権が一度ご破産になり、あらためてモンゴル帝国から新しい国々が分かれた。それがもとになって、中国やロシアをはじめ、現代のアジアと東ヨーロッパの国々が生まれてきたことである。

第三に、北中国で誕生していた資本主義経済が、草原の道を通って地中海世界へ伝わり、さらに西ヨーロッパヘと広がって、現代の幕を開けたことである。

第四に、モンゴル帝国がユーラシア大陸の陸上貿易の利権を独占してしまった。このため、その外側に取り残された日本人と西ヨーロッパ人が、活路を求めて海上貿易に進出し、歴史の主役がそれまでの大陸帝国から海洋帝国へと変わっていったことである。

1206年のチンギス・ハーンの即位に始まったモンゴル帝国は、このようにして、現代の世界にさまざまの大きな遺産を残した。世界史はモンゴル帝国から始まったのである。

チンギス・ハーンの即位

モンゴル高原を統一したテムジンは、1206年の春、オノン河の水源地に、部下とモンゴル高原の遊牧部族、氏族の代表者を召集して大会議(クリルタイ)を開催し、その席上、全員の支持を受けて最高指導者つまりハーンに選出された。テムジンの義弟…の大シャマン(巫)、ココチュ・テブ・テンゲリが、チンギス・ハーンという称号を選んで授けたが、チンギスというのは、古いトルコ語のチンギズの借用であって、「勇猛な」という意味である。

さらに、ココチュ・テブ・テンゲリは神がかりになって次の天命を宣言した。

「永遠なる天の命令であるぞ。天上には、唯一の永遠なる天の神があり、地上には、唯一の君主なるチンギス・ハーンがある。これは汝らに伝える言葉である。我が命令を、地上のあらゆる地方のあらゆる人びとに、馬の足が至り、舟が至り、使者が至り、手紙が至る限り、聞き知らせよ。我が命令を聞き知りながら従おうとしない者は、眼があっても見えなくなり、手があっても持てなくなり、足があっても歩けなくなるであろう。これは永遠なる天の命令である」。

これは地上の全人類に、チンギス・ハーンを唯一の君主として絶対服従することを命ずる、神聖なる天の命令だった。チンギス・ハーンも、かれをハーンに選出したモンゴル高原の全遊牧部族も、この天命を固く信じ、この天命に導かれて世界征服の事業に乗り出したのである。チンギス・ハーンと家臣たちにとって、無条件で降伏しない者は天に逆らう極悪人であり、極悪人を殺し尽くすのは、天に対する神聖なる義務を果たすことだった。いつの時代も、宗教の果たす役割には恐るべき力がある。

チンギス・ハーンが君主に即位した1206年が、モンゴル帝国建国の年であり、現代のことばを借りればモンゴル「民族」誕生の年である。君主になったチンギス・ハーンがモンゴルと総称される氏族集団の出身だったので、新しい遊牧部族連合の名前もモンゴルになったのだ。ただし、…このとき誕生した「モンゴル」は、種々雑多な遊牧民の連合だった。今のわれわれが考えるような「民族」という観念は、当時の世界には存在しなかった。

…

モンゴル帝国から始まった世界史

ちかごろ日本でかなり普及してきた惹句であるが、「世界史はモンゴル帝国とともに始まった」と最初にいったのは、岡田英弘著「世界史の誕生」(筑摩書房、1992年)である。

右の書物の岡田説を簡単に紹介すると、そもそも、歴史というのは文化であって、単なる過去の記録ではない。歴史という文化は、地中海文明では紀元前5世紀に、中国文明では紀元前100年ごろに、それぞれ独立に誕生した。それ以外の文明には、歴史という文化がもともとないか、あってもこの二つの文明の歴史文化から派生した借り物の歴史である。歴史という文化を創り出したのは、地中海世界では、ギリシア語で『ヒストリアイ』を書いたヘーロドトスであり、中国文明では漢文で『史記』を書いた司馬遷という、二人の天才だった。…

しかし、同じ歴史とはいっても、へーロドトスが創り出した地中海型の歴史では、大きな国が弱小になり、小さな国が強大になる、定めなき運命の変転を記述するのが歴史だ、ということになっている。一方、司馬遷の『史記』では、皇帝が「天下」(世界)を統治する権限は「天命」によって与えられたものであって、この天命の伝わる「正統」を記述するのが歴史である、ということになっているから、中国型の歴史では変化は記述しない。だから、日本の西洋史と東洋史は、「世界史」と名前を変えても水と油のままなのだ。

ところが、中央ユーラシア世界を中心にしてみると、世界史の叙述が可能になる。すでにヘーロドトスと司馬遷に遊牧騎馬民の活躍が記されているが、実は、中央ユーラシア草原の遊牧騎馬民の活動が、東は中国世界、西は地中海世界そしてヨーロッパ世界の歴史を動かす力になった。そして、13世紀に、モンゴル帝国が草原の道に秩序をうち立てて、ユーラシア大陸の東西の交流を活発にしたので、ここに一つの世界史が始まったのである。13世紀のモンゴル帝国の建国が世界史の始まりだというのには、四つの意味がある。

第一に、モンゴル帝国は東の中国世界と西の地中海世界を結ぶ「草原の道」を支配することによって、ユーラシア大陸に住むすべての人びとを一つに結びつけ、世界史の舞台を準備したことである。

第二に、モンゴル帝国がユーラシアの大部分を統一したことによって、それまでに存在したあらゆる政権が一度ご破産になり、あらためてモンゴル帝国から新しい国々が分かれた。それがもとになって、中国やロシアをはじめ、現代のアジアと東ヨーロッパの国々が生まれてきたことである。

第三に、北中国で誕生していた資本主義経済が、草原の道を通って地中海世界へ伝わり、さらに西ヨーロッパヘと広がって、現代の幕を開けたことである。

第四に、モンゴル帝国がユーラシア大陸の陸上貿易の利権を独占してしまった。このため、その外側に取り残された日本人と西ヨーロッパ人が、活路を求めて海上貿易に進出し、歴史の主役がそれまでの大陸帝国から海洋帝国へと変わっていったことである。

1206年のチンギス・ハーンの即位に始まったモンゴル帝国は、このようにして、現代の世界にさまざまの大きな遺産を残した。世界史はモンゴル帝国から始まったのである。

2006年 04月 03日

杉山正明著「遊牧民から見た世界史」(日本経済新聞社 1997)より:

本書が扱ってきたのは、人間というものの「かたまり」のかたちについてであった。では人というものに、「まとまり」を与えるものはなにか。また、その「かたまり」には、どんなありかたがあるのか――。それぞれに、解答の仕方は、さまざまにあるだろう。

歴史のなかで、人という「まとまり」のありかたを考えるのは、歴史研究の根本命題のひとつである。「国家」と「民族」のかかわりについて、本書で述べてきたことを踏まえ、もう一度ふりかえってみたい。

前近代のユーラシア世界史においては、軍事力にささえられた政治権力が、人びとや地域をとりまとめて「国家」をつくった。「国家」という政治権力の枠組みが、人びとの集団に統合性をあたえ、それがある程度の歳月を経過することによって、文化・言語・生活習慣に一体性を帯びさせることになった。そうした人びとのかたまりは、現在の「民族」の祖型になる場合も少なくなかったが、ただしなお、前近代においては程度の差はあれ、ゆるやかで曖昧なかたちにとどまった。国家」の枠組みが変われば、この「プロト民族」の集合体も変わるのがふつうであった。ようするに、はなはだ可変性に富むものであった。

「国家」も「民族」も、歴史上の生成物である。変質・変成もするし、消長・生滅する。ただし、ほとんどの場合、「国家」が先にあって、「民族」はあとから成立した。はじめから、確固とした「民族」が存在し、「国家」はあとから出来たと考えるのは、おそらく誤りである。

たとえば、現在わたくしたちが「中国人」と呼ぶところの人びとは、その長久の歴史のなかで、多くのさまざまな人間集団が統合と再編をくりかえしながら、しだいに融合・混成していった結果として、今こうしてある。ともすれば、わたくしたちは、「漢族」や「中国人」(ちなみに、このふたつはちがう)という「民族」が、歴史時代のごくはやい時期から、厳然として存在したかのようにおもいこみがちである。しかし、事実はそうでない。

「中華」という文明のかたちの核心は、かなり早期に、黄河の中・下流域で芽生えてはいる。しかし、それはあくまで文化現象の起源としてはそこに溯りうるということで、「中華民族」という巨大なボディーが初めからあったわけではない(ちなみに「中華民族」というのは、孫文などがいいだした概念だろう)。「漢族」「中国人」という存在をアプリオリに設定してかかる歴史研究・歴史叙述は、率直にいってどこか変である。さらに、それを前提にした「華夷」や「胡漢」の語で、過度にちがいを述べたてすぎると、歴史を創作しかねない。

現在の「漢族」や「中国人」は、偏狭な「民族主義」では到底おさまらない巨大な複合体である。それこそが、「中国史」というものの最大の所産である。それがある程度まで固着したのは、じつのところ、ここ数十年来のことではないか。

「中国」や「中華民族」の枠組みを、歴史時代を通じた不変のかたちとして述べるのは、意外に中国人史家には少なく、かえって日本や欧米の歴史研究者に目だつ。日本の場合は、日本という独自な風土と歴史伝統のなかに生きている人間だからこそ、中国にたいしても、それが投影されて、そうなるのかもしれない。欧米の場合は、あきらかに西欧近代の「ネイション」や「ネイション・ステイト」の照り返しだろう。

「民族」をめぐる事例として、もうひとつウイグルを挙げたい。本書で触れたように、テュルク系のウイグルは、8世紀に遊牧連合国家として出現し、13・14世紀にはモンゴル世界帝国の政権に入りこみ、むしろその中枢に位置した独特の歴史存在であった。しかし、モンゴル帝国の解体後は、政治・社会集団としての統合を失った。トゥルファン盆地一帯のウイグルたちの主力は、西からのムスリムの波に呑み込まれたほか、わずかに明代モンゴルに属する一小集団や、甘粛の涼州における高昌王家の末裔たち、敦煌周辺のテュルク語をはなす仏教徒集団、さらにはカザフ草原やイラン方面における遊牧集団名として、かすかな残影だけが伝わった。ようするに、歴史上の存在としてのウイグルは、ほぼ消滅した。

ところが、現在の中華人民共和国には、新疆ウイグル自治区があり、ウイグルの名で括られる人びとがいる。それは日本を代表するテュルク語歴史文献・中央アジア史研究者の濱田正美が述べるように、1935年、東トルキスタン方面にいるテュルク系言語をはなすさまざまな人びとが、小異をこえた大同団結と政治上の主張のため、「民族」の名として政治決議によって採択したのがウイグルであった。もちろん、歴史上の輝かしいウイグルの記憶が、採用の根底にはある。

現今のウイグルの人びとの体内に、かつてのウイグルたちの血がいくらかでも流れていないとはいいきれない。しかし、ほぼ600年のときをへだてる両者に、直接の系譜関係はもとめがたい。20世紀における「民族自決」の波が、「民族のアイデンティティ」としての共通名称を必要とさせた結果として、「ウイグル」の名が突如あらわれたのである。

じつは、現在の地球上の「民族名」のうち、はたしてどれほどのものが、近現代の政治上の理由とは無縁なものだろうか。同種の人びとの大同団結をおそれる政権が、ことさらに別々の「民族名」を押しつけて相互の紛争や対立を演出している例もある。かつてのソ連においては、同種の言語・文化集団にたいして、別々の民族だと小分けするために、わざわざ「小異」を拡大する政策をとり、あたかも別の言語集団であるかのごとく、別々の辞書をつくらせたりした。また、自称の「民族名」の場合でも、特定勢力の思惑がらみも少なくない。さらに、近代国家であっても、ポーランドのように国際政局のなかで国家の枠組みが再三にわたって変化したところでは、そのたびごとに「民族再編」をくりかえさねばならなかった。

前近代のユーラシアどころか、近現代の世界であってさえ、「民族」はつくられている。たしかに「民族」と呼ぶにふさわしい場合もあれば、全然そうでない場合もある。確実な由来と伝統をもつ「民族」だけでなく、ほんの出来合いの「民族」もある。「民族」という考え方そのものが、作為性に満ちている。

とくに、近現代において、「少数民族」が、やたらにつくられた。おそらくは、国民国家が、「少数民族」をつくったからである。国民国家という幻想のなかで、国家の「主体」となる「多数民族」が設定されると、そこからはじき出された人たちは、「少数民族」として括られることとなった。

わたくしたちは、歴史をふりかえるときも、現在をながめるときも、「民族」という語のなかに、じつはさまざまなヴァリエイションがあり、現実には到底ひとくくりにすることはできないことを、当然のこととして思っていたい。ただし、そもそも、単色に塗りこめられる「民族」といったもののほうが、むしろ少数で、ときには不自然でさえあることは、歴史上はもとより、現代世界においても、たしかだろうが。

本書が扱ってきたのは、人間というものの「かたまり」のかたちについてであった。では人というものに、「まとまり」を与えるものはなにか。また、その「かたまり」には、どんなありかたがあるのか――。それぞれに、解答の仕方は、さまざまにあるだろう。

歴史のなかで、人という「まとまり」のありかたを考えるのは、歴史研究の根本命題のひとつである。「国家」と「民族」のかかわりについて、本書で述べてきたことを踏まえ、もう一度ふりかえってみたい。

前近代のユーラシア世界史においては、軍事力にささえられた政治権力が、人びとや地域をとりまとめて「国家」をつくった。「国家」という政治権力の枠組みが、人びとの集団に統合性をあたえ、それがある程度の歳月を経過することによって、文化・言語・生活習慣に一体性を帯びさせることになった。そうした人びとのかたまりは、現在の「民族」の祖型になる場合も少なくなかったが、ただしなお、前近代においては程度の差はあれ、ゆるやかで曖昧なかたちにとどまった。国家」の枠組みが変われば、この「プロト民族」の集合体も変わるのがふつうであった。ようするに、はなはだ可変性に富むものであった。

「国家」も「民族」も、歴史上の生成物である。変質・変成もするし、消長・生滅する。ただし、ほとんどの場合、「国家」が先にあって、「民族」はあとから成立した。はじめから、確固とした「民族」が存在し、「国家」はあとから出来たと考えるのは、おそらく誤りである。

たとえば、現在わたくしたちが「中国人」と呼ぶところの人びとは、その長久の歴史のなかで、多くのさまざまな人間集団が統合と再編をくりかえしながら、しだいに融合・混成していった結果として、今こうしてある。ともすれば、わたくしたちは、「漢族」や「中国人」(ちなみに、このふたつはちがう)という「民族」が、歴史時代のごくはやい時期から、厳然として存在したかのようにおもいこみがちである。しかし、事実はそうでない。

「中華」という文明のかたちの核心は、かなり早期に、黄河の中・下流域で芽生えてはいる。しかし、それはあくまで文化現象の起源としてはそこに溯りうるということで、「中華民族」という巨大なボディーが初めからあったわけではない(ちなみに「中華民族」というのは、孫文などがいいだした概念だろう)。「漢族」「中国人」という存在をアプリオリに設定してかかる歴史研究・歴史叙述は、率直にいってどこか変である。さらに、それを前提にした「華夷」や「胡漢」の語で、過度にちがいを述べたてすぎると、歴史を創作しかねない。

現在の「漢族」や「中国人」は、偏狭な「民族主義」では到底おさまらない巨大な複合体である。それこそが、「中国史」というものの最大の所産である。それがある程度まで固着したのは、じつのところ、ここ数十年来のことではないか。

「中国」や「中華民族」の枠組みを、歴史時代を通じた不変のかたちとして述べるのは、意外に中国人史家には少なく、かえって日本や欧米の歴史研究者に目だつ。日本の場合は、日本という独自な風土と歴史伝統のなかに生きている人間だからこそ、中国にたいしても、それが投影されて、そうなるのかもしれない。欧米の場合は、あきらかに西欧近代の「ネイション」や「ネイション・ステイト」の照り返しだろう。

「民族」をめぐる事例として、もうひとつウイグルを挙げたい。本書で触れたように、テュルク系のウイグルは、8世紀に遊牧連合国家として出現し、13・14世紀にはモンゴル世界帝国の政権に入りこみ、むしろその中枢に位置した独特の歴史存在であった。しかし、モンゴル帝国の解体後は、政治・社会集団としての統合を失った。トゥルファン盆地一帯のウイグルたちの主力は、西からのムスリムの波に呑み込まれたほか、わずかに明代モンゴルに属する一小集団や、甘粛の涼州における高昌王家の末裔たち、敦煌周辺のテュルク語をはなす仏教徒集団、さらにはカザフ草原やイラン方面における遊牧集団名として、かすかな残影だけが伝わった。ようするに、歴史上の存在としてのウイグルは、ほぼ消滅した。

ところが、現在の中華人民共和国には、新疆ウイグル自治区があり、ウイグルの名で括られる人びとがいる。それは日本を代表するテュルク語歴史文献・中央アジア史研究者の濱田正美が述べるように、1935年、東トルキスタン方面にいるテュルク系言語をはなすさまざまな人びとが、小異をこえた大同団結と政治上の主張のため、「民族」の名として政治決議によって採択したのがウイグルであった。もちろん、歴史上の輝かしいウイグルの記憶が、採用の根底にはある。

現今のウイグルの人びとの体内に、かつてのウイグルたちの血がいくらかでも流れていないとはいいきれない。しかし、ほぼ600年のときをへだてる両者に、直接の系譜関係はもとめがたい。20世紀における「民族自決」の波が、「民族のアイデンティティ」としての共通名称を必要とさせた結果として、「ウイグル」の名が突如あらわれたのである。

じつは、現在の地球上の「民族名」のうち、はたしてどれほどのものが、近現代の政治上の理由とは無縁なものだろうか。同種の人びとの大同団結をおそれる政権が、ことさらに別々の「民族名」を押しつけて相互の紛争や対立を演出している例もある。かつてのソ連においては、同種の言語・文化集団にたいして、別々の民族だと小分けするために、わざわざ「小異」を拡大する政策をとり、あたかも別の言語集団であるかのごとく、別々の辞書をつくらせたりした。また、自称の「民族名」の場合でも、特定勢力の思惑がらみも少なくない。さらに、近代国家であっても、ポーランドのように国際政局のなかで国家の枠組みが再三にわたって変化したところでは、そのたびごとに「民族再編」をくりかえさねばならなかった。

前近代のユーラシアどころか、近現代の世界であってさえ、「民族」はつくられている。たしかに「民族」と呼ぶにふさわしい場合もあれば、全然そうでない場合もある。確実な由来と伝統をもつ「民族」だけでなく、ほんの出来合いの「民族」もある。「民族」という考え方そのものが、作為性に満ちている。

とくに、近現代において、「少数民族」が、やたらにつくられた。おそらくは、国民国家が、「少数民族」をつくったからである。国民国家という幻想のなかで、国家の「主体」となる「多数民族」が設定されると、そこからはじき出された人たちは、「少数民族」として括られることとなった。

わたくしたちは、歴史をふりかえるときも、現在をながめるときも、「民族」という語のなかに、じつはさまざまなヴァリエイションがあり、現実には到底ひとくくりにすることはできないことを、当然のこととして思っていたい。ただし、そもそも、単色に塗りこめられる「民族」といったもののほうが、むしろ少数で、ときには不自然でさえあることは、歴史上はもとより、現代世界においても、たしかだろうが。