2007年 05月 |

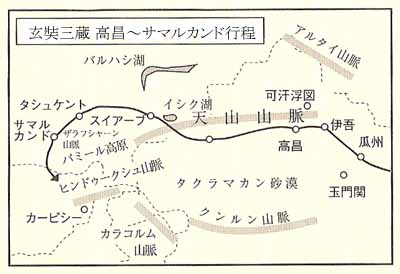

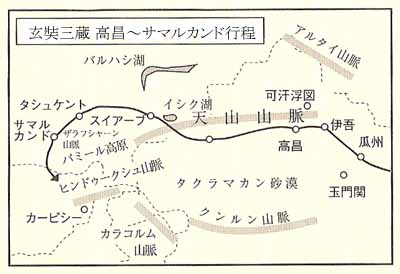

玄奘三蔵の足跡 -天山・イシククル湖・スイアーブ- [2007-05-31 13:16 by satotak]

イシククル湖 -天山の湖- [2007-05-22 16:25 by satotak]

井上靖とキルギス・イシククル湖 [2007-05-10 14:03 by satotak]

クルマンジャン・ダトカ -クルグズの女傑- [2007-05-06 20:07 by satotak]

イシククル湖 -天山の湖- [2007-05-22 16:25 by satotak]

井上靖とキルギス・イシククル湖 [2007-05-10 14:03 by satotak]

クルマンジャン・ダトカ -クルグズの女傑- [2007-05-06 20:07 by satotak]

2007年 05月 31日

桑山正進著・訳「西域記−玄奘三蔵の旅」(小学館 1995)より:

仏教をあつく信じていた[高昌国王]麹文泰(きくぶんたい)は、玄奘が高昌にとどまって自分の先生になってくれるようさかんに要請したが、玄奘はこんなところでとどまるつもりは毛頭ないから、三日の絶食をして意思をまげなかった。

決意のかたいことを知った麹文泰は、母である張太后(ちょうたいごう)を証人として仏前で兄弟のちぎりをむすび、インドからの帰り道にも立ち寄って三年の間とどまって供養(くよう)を受けるよう約束させた。

そこで麹文楽は、玄装の出発に際していろいろな旅装をととのえてやった。

(一)衣類 僧侶としての衣装三十具。頭巾(ずきん)、手袋、靴、靴下などおのおの数点。

(二)旅費 黄金百両、銀銭三万、綾(あや)ぎぬ五百匹。

(三)身のまわりを世話する人 四人。

(四)人足 二十五人。

(五)馬 三十匹。

その上さらに臣下にエスコートさせ、[西突厥の]統葉護可汗(とうしょうごかがん)の王庭まで送らせた。高昌の西のクチャをはじめとして、通過する道筋の二十四国の王には、それぞれおおきな綾ぎぬ一匹と手紙、統葉護可汗には、特別に綾ぎぬ五百匹と果物を満載した車二台を用意した。添えた手紙には、

「法師はわたくしの弟であります。仏法を求めて、インドへまいろうとしております。どうか可汗は、わたくしめと同様、法師にもまたあわれみをたれ賜(たま)わんことを」

としたため、玄奘を紹介して全面的援助を依頼した。

玄奘はたまたま高昌に行ったことで、支配者の絶大な援助をうけることになり、また高昌と西突厥とが婚姻をとおして密接な関係にあったことを通じて、その王庭まですっかり護送され、なんなく到着することが可能になった。

もともと、西突厥の勢力圏内に早くはいることをめざした玄奘であったけれど、道こそちがえ、西突厥の勢力下に無事はいることができたわけである。これを苦難のひとり旅とはいわない。

西突厥王の篤いもてなし

その西突厥は、ヒンドゥークシュの南のカービシー=カーブル国と親和関係にあったから、王庭からヒンドゥークシュの南まで、可汗の息のかかったところを護送され、またしても楽な旅であった。

統葉護可汗は高昌王から、かれの望むところの綾きぬや果物など膨大な贈りものをうけとり、玄奘に対する便宜もまた、これにしたがって絶大なものがあった。

すでにのべたように、統葉護可汗や西突厥に関する記録は『西域記』にはほとんどないので、『慈恩伝』にもとづいてかれらのことを記しておこう。

まず最初は、玄奘が統葉護可汗に会ったところである。

玄奘は高昌の歓信(かんしん)というひといっしょに、たくさんの荷物を馬につんで、大キャラバンをくんで天山山脈をだいぶ西側で越えた。北側に出ると、そこはイシク・クル。熱海(ねっかい)とよばれた一大塩湖である。『西域記』によれば、周囲は千里あまり、『慈恩伝』では千四、五百里という。東西がひろく南北はせまく両囲は山岳。諸川が流れ込み、湖水は青黒く、風がつよくなくても高い波が寄せ、魚類は多いけれども捕れないと、記されている。(注1)

ここをまわりこんで北西へ五百里行くと、チュー河河畔のスイアーブの町。いまのフルンゼから東へ四十キロほどである。この町のまわりに可汗はそのときいた。『慈恩伝』それを描写している。

スイアーブに到着し、突厥の統葉護可汗に出会った。

ちょうど狩猟中のことでもあり、馬がたくさん集まって盛観である。可汗(かかん)は緑色の綾織り筒袖の外套(がいとう)をはおり、冠はかぶらず絹のはちまきをし、髪を後ろにたれさげている。有力部族の長たち二百人あまりが、みな髪を編んで、錦の筒袖の上着を着、大可汗の左右をかこんでいる。

そのほかの兵士たちはみな皮衣(かわごろも)とかフェルトを着け、旗印をかかげて短い弓をもち、ラクダや馬に騎乗して、目のとどくかぎり数しれない。

玄奘と可汗ははじめてあいまみえることになった。可汗はとても喜び、

「しばらくさるところへ行くが、二、三日で帰るはずである。さきに本営に行かれよ」

とのこと。お付きの部下に玄奘たちを本営までおくらせ、旅装をとかせた。

三日たつと可汗は帰ってきた。法師をつれて可汗のテントに入ることになった。

可汗はおおきなテントに住んでいた。テントは金の飾りもので飾り、まばゆいばかり。大勢の部下が可汗のまえに長大な絨毯(じゅうたん)をつらねて二列になってすわり、みな錦の服を着て輝き、衛兵たちがずらっと後ろにたっている。

このありさまを見ると、遊牧の王ではあるが美を重視していることわかる。

法師はテントから三十歩のところにいた。可汗はテントを出て、ていねいに迎え、通訳を通じて慰労の言葉を伝えると、自分の座所にもどった。

突厥(とっくつ)は火をあがめているので椅子を使わない。椅子は木であり、木は火を宿すとおもっているので、敬遠し、床に布団を重ねて敷くだけである。そんなわけで法師のためには鉄製の折り畳み椅子を設け、そのうえに布団をおき、すわれという。

少したって、高昌から玄奘を送ってきた中国人の使者と高昌人の使者を引見した。かれらはテントにはいって、高昌国王の公式の手紙と手紙にはかならずつくことにきまっていた贈りものを渡した。

可汗は自分でこれを見てて、たいそうご満悦であった。使者たちをすわらせ、酒を出し、音楽をやらせ、可汗はなみいる部下たちや使者たちと酒宴をひらく。

葡萄(ぶどう)ジュースを特別に出させ、法師に捧げた。これからみなが自分たちで互いに酒をすすめあって飲みはじめ、酒杯はいりみだれ応酬し、夷狄(いてき)の音楽が弦楽器や打楽器でかわるがわるいろいろ演奏される。蕃族(ばんぞく)の音楽ではあるが、なかなか聞いてよし見てよし、こころを楽しませてくれる。

しばらくしてさらに食事となった。みな牛や羊の焼いたものと煮もののたぐいで、これらをみなの前にたくさんつみあげる。

法師には別につくったものをだしてくれた。コムギ粉のパン、米飯、ヨーグルトやミルク、氷砂糖、蜂蜜でつくったもの、葡萄などがそろっていた。食事がおわると葡萄のジュースをのんだ。

そこで可汗は、法師に仏の教えを説教するよう要請した。

法師は、十の善行(ぜんこう)を実践して生きとし生けるものの命を大事にしなければならないという根本から説きはじめた。

パーラミタという大乗の行法が解脱にいたるわざであるという点にまで説きすすんだ。可汗は両手をかかげて額をうち、喜びにたえないというふうで、教えをその心にうけたのであった。

こんなことで、ここに滞在すること数日。可汗は法師にいった。

「インドには行かないほうがよろしかろう。あそこは暑さきびしく、…」

という。法師は答えた。

「いまそこへ私が行こうというのは、仏のあとをたずね、その教えを慕いもとめたいとおもうだけです」

それではしかたがないということで、可汗は軍中に命令して、中国語と諸国語がわかるものをさがさせたところ、以前に長安で数年すごし、中国語がわかる青年がみつかった。すぐにこれを通訳官に任命し、またおおくの国書を作成し、かれに護送させてヒンドゥークシュ山脈の南のカーピシー国まで到達せしめることになった。

一方、綾ぎぬの緋(ひ)の法衣(ほうい)をひとつと、絹布五十匹を法師に布施(ふせ)し、可汗は群臣とともに十里ばかり見送ってくれた。

…

可汗は高昌の麹文泰から護送されてきた玄奘を厚くもてなしたあげく、通訳を正式に任命してヒンドゥークシュを越えたところまで護送してくれた。

伝記の文は簡潔にしか書いてないが、実際にはここからさきカーピシーまで、玄奘は可汗の勢力下でその力をかりて、なんなく通行したことを意味している。

ソグド地方のサマルカンドをへて南へと行き、ザラフシャーン山脈を越えて、アム河流域にはいった玄装は、可汗が長男にタルドゥシャドという官職をあたえて置いていたワル国でいったん旅装をとく。その長男に嫁していたのは、麹文泰の妹であった。

(注1) 『大唐西域記』によると、玄奨の西遊は恐ろしく苦難に満ちた旅であった。しかし、この国外脱出者の高僧としての噂はすでに西域の異民族の間にも伝わっていたらしく、玄奘は方々で歓迎されたり、援助の手を差しのべられたりしている。とは言え、言葉も判らず、人情も風俗も判らぬ国々を次々に経廻(へめぐ)って行くのであるから、その労苦のなみ大抵でないことは当然である。玄奘は高昌国、阿耆尼(あきに)国、屈支(くっし)国、跋禄迦(ばるか)国といった西域北道に沿った小国を通過し、天山へはいって行く。天山の一支脈である凌山を通過する時はたいへんであった。

《国の西北より行くこと三百余里にして石磧(せきせき)を渡って凌山に至る。これ則(すなわ)ち葱嶺(そうれい)(パミール高原のこと)の北原、水多く東流す。山谷の積雪は春夏も合凍す。時に消?(しょうはん)することありと雖(いえど)もついでまた結氷す。経途は険阻(けんそ)にして寒風は惨列なり。暴竜の難多くして行人(こうじん)を陵犯す。この途(みち)による者は衣を赭(あか)くし、ひさごを持ち、大声に叫ぶことを得ず。微(かす)かに違犯するあれば、災禍目のあたりに見る。》

こういった高い調子の旅行記である。暴竜の難が多いというその暴竜とは何のことであろうか。竜巻のことであろうか。しかし、風のことは風のことで別に書いている。

《暴風奮発、沙を飛ばし、石の雨をふらし、遇(あ)う者は喪没し、生を全うすること難し。》

この凌山越えで、実際に玄奘は同行した従者や牛馬の多くを失っているので、必ずしも表現がオーバーであるとは言えないようである。惨憺(さんたん)たる苦難の泊りを幾つか重ねて、やっと凌山を越えると、玄奘はそこにイシククル湖の美しい湖面を見た。湖面が美しいのは一瞬のことで、どうしてひとすじ縄で行く相手ではなかった。勿論玄奘の頃はイシククルとは呼ばれていなかった。玄奘は大清池と呼んでいる。

《山行四百余里、大清池に至る。あるいは熱海と名付け、また鹹海(かんかい)と謂(い)う。周千余里、東西長く、南北狭し。四面山を負い、衆流は交湊(こうそう)す。色は青黒を帯び、味は鹹苦を兼ねたり。……:竜魚難処霊怪はしばしば起る。ゆえに往来する行旅は?(まつ)って以(も)って福を祈る。水族は多しと難も敢て漁捕する者なし。》

ここにはしばしば霊怪が起ると記してあるが、この霊怪なるものの正体もまた判らない。しかし、これを玄奘がいい加減なことを書いたとするわけにはいかない。他の記述は恐ろしいほど正確であるからである。イシククル湖が熱海と呼ばれているのは不凍湖であるためであり、鹹海と謂われていたのは水が塩分を含んでいるからである。

玄奘はイシククル湖畔を過ぎ、なおアラトウ山脈を越えたり、チュー川に沿ったりして、チュー盆地へ降りる。するとそこに突厥の都邑である素葉城[(スイアーブ)]があった。「清池西北行五百余里素葉水城に至る」。玄奘は簡単に記している。

素葉城の地は、現在のトクマク付近とされている。湖畔からトクマクまで都邑はなかったのである。烏孫の時代にあったその王都赤谷城のことはどこにも記されていない。漢の公主が王の妃として、更にまたその王の孫の妃として何年かを過した赤谷城は、玄奘の頃は影も形もなくなっていたのである。凌山の暴竜の為せる業か、あるいは大清池の霊怪の為せる業なのであろう。…

(井上靖著「西域物語」(新潮文庫 1977)より)

仏教をあつく信じていた[高昌国王]麹文泰(きくぶんたい)は、玄奘が高昌にとどまって自分の先生になってくれるようさかんに要請したが、玄奘はこんなところでとどまるつもりは毛頭ないから、三日の絶食をして意思をまげなかった。

決意のかたいことを知った麹文泰は、母である張太后(ちょうたいごう)を証人として仏前で兄弟のちぎりをむすび、インドからの帰り道にも立ち寄って三年の間とどまって供養(くよう)を受けるよう約束させた。

そこで麹文楽は、玄装の出発に際していろいろな旅装をととのえてやった。

(一)衣類 僧侶としての衣装三十具。頭巾(ずきん)、手袋、靴、靴下などおのおの数点。

(二)旅費 黄金百両、銀銭三万、綾(あや)ぎぬ五百匹。

(三)身のまわりを世話する人 四人。

(四)人足 二十五人。

(五)馬 三十匹。

その上さらに臣下にエスコートさせ、[西突厥の]統葉護可汗(とうしょうごかがん)の王庭まで送らせた。高昌の西のクチャをはじめとして、通過する道筋の二十四国の王には、それぞれおおきな綾ぎぬ一匹と手紙、統葉護可汗には、特別に綾ぎぬ五百匹と果物を満載した車二台を用意した。添えた手紙には、

「法師はわたくしの弟であります。仏法を求めて、インドへまいろうとしております。どうか可汗は、わたくしめと同様、法師にもまたあわれみをたれ賜(たま)わんことを」

としたため、玄奘を紹介して全面的援助を依頼した。

玄奘はたまたま高昌に行ったことで、支配者の絶大な援助をうけることになり、また高昌と西突厥とが婚姻をとおして密接な関係にあったことを通じて、その王庭まですっかり護送され、なんなく到着することが可能になった。

もともと、西突厥の勢力圏内に早くはいることをめざした玄奘であったけれど、道こそちがえ、西突厥の勢力下に無事はいることができたわけである。これを苦難のひとり旅とはいわない。

西突厥王の篤いもてなし

その西突厥は、ヒンドゥークシュの南のカービシー=カーブル国と親和関係にあったから、王庭からヒンドゥークシュの南まで、可汗の息のかかったところを護送され、またしても楽な旅であった。

統葉護可汗は高昌王から、かれの望むところの綾きぬや果物など膨大な贈りものをうけとり、玄奘に対する便宜もまた、これにしたがって絶大なものがあった。

すでにのべたように、統葉護可汗や西突厥に関する記録は『西域記』にはほとんどないので、『慈恩伝』にもとづいてかれらのことを記しておこう。

まず最初は、玄奘が統葉護可汗に会ったところである。

玄奘は高昌の歓信(かんしん)というひといっしょに、たくさんの荷物を馬につんで、大キャラバンをくんで天山山脈をだいぶ西側で越えた。北側に出ると、そこはイシク・クル。熱海(ねっかい)とよばれた一大塩湖である。『西域記』によれば、周囲は千里あまり、『慈恩伝』では千四、五百里という。東西がひろく南北はせまく両囲は山岳。諸川が流れ込み、湖水は青黒く、風がつよくなくても高い波が寄せ、魚類は多いけれども捕れないと、記されている。(注1)

ここをまわりこんで北西へ五百里行くと、チュー河河畔のスイアーブの町。いまのフルンゼから東へ四十キロほどである。この町のまわりに可汗はそのときいた。『慈恩伝』それを描写している。

スイアーブに到着し、突厥の統葉護可汗に出会った。

ちょうど狩猟中のことでもあり、馬がたくさん集まって盛観である。可汗(かかん)は緑色の綾織り筒袖の外套(がいとう)をはおり、冠はかぶらず絹のはちまきをし、髪を後ろにたれさげている。有力部族の長たち二百人あまりが、みな髪を編んで、錦の筒袖の上着を着、大可汗の左右をかこんでいる。

そのほかの兵士たちはみな皮衣(かわごろも)とかフェルトを着け、旗印をかかげて短い弓をもち、ラクダや馬に騎乗して、目のとどくかぎり数しれない。

玄奘と可汗ははじめてあいまみえることになった。可汗はとても喜び、

「しばらくさるところへ行くが、二、三日で帰るはずである。さきに本営に行かれよ」

とのこと。お付きの部下に玄奘たちを本営までおくらせ、旅装をとかせた。

三日たつと可汗は帰ってきた。法師をつれて可汗のテントに入ることになった。

可汗はおおきなテントに住んでいた。テントは金の飾りもので飾り、まばゆいばかり。大勢の部下が可汗のまえに長大な絨毯(じゅうたん)をつらねて二列になってすわり、みな錦の服を着て輝き、衛兵たちがずらっと後ろにたっている。

このありさまを見ると、遊牧の王ではあるが美を重視していることわかる。

法師はテントから三十歩のところにいた。可汗はテントを出て、ていねいに迎え、通訳を通じて慰労の言葉を伝えると、自分の座所にもどった。

突厥(とっくつ)は火をあがめているので椅子を使わない。椅子は木であり、木は火を宿すとおもっているので、敬遠し、床に布団を重ねて敷くだけである。そんなわけで法師のためには鉄製の折り畳み椅子を設け、そのうえに布団をおき、すわれという。

少したって、高昌から玄奘を送ってきた中国人の使者と高昌人の使者を引見した。かれらはテントにはいって、高昌国王の公式の手紙と手紙にはかならずつくことにきまっていた贈りものを渡した。

可汗は自分でこれを見てて、たいそうご満悦であった。使者たちをすわらせ、酒を出し、音楽をやらせ、可汗はなみいる部下たちや使者たちと酒宴をひらく。

葡萄(ぶどう)ジュースを特別に出させ、法師に捧げた。これからみなが自分たちで互いに酒をすすめあって飲みはじめ、酒杯はいりみだれ応酬し、夷狄(いてき)の音楽が弦楽器や打楽器でかわるがわるいろいろ演奏される。蕃族(ばんぞく)の音楽ではあるが、なかなか聞いてよし見てよし、こころを楽しませてくれる。

しばらくしてさらに食事となった。みな牛や羊の焼いたものと煮もののたぐいで、これらをみなの前にたくさんつみあげる。

法師には別につくったものをだしてくれた。コムギ粉のパン、米飯、ヨーグルトやミルク、氷砂糖、蜂蜜でつくったもの、葡萄などがそろっていた。食事がおわると葡萄のジュースをのんだ。

そこで可汗は、法師に仏の教えを説教するよう要請した。

法師は、十の善行(ぜんこう)を実践して生きとし生けるものの命を大事にしなければならないという根本から説きはじめた。

パーラミタという大乗の行法が解脱にいたるわざであるという点にまで説きすすんだ。可汗は両手をかかげて額をうち、喜びにたえないというふうで、教えをその心にうけたのであった。

こんなことで、ここに滞在すること数日。可汗は法師にいった。

「インドには行かないほうがよろしかろう。あそこは暑さきびしく、…」

という。法師は答えた。

「いまそこへ私が行こうというのは、仏のあとをたずね、その教えを慕いもとめたいとおもうだけです」

それではしかたがないということで、可汗は軍中に命令して、中国語と諸国語がわかるものをさがさせたところ、以前に長安で数年すごし、中国語がわかる青年がみつかった。すぐにこれを通訳官に任命し、またおおくの国書を作成し、かれに護送させてヒンドゥークシュ山脈の南のカーピシー国まで到達せしめることになった。

一方、綾ぎぬの緋(ひ)の法衣(ほうい)をひとつと、絹布五十匹を法師に布施(ふせ)し、可汗は群臣とともに十里ばかり見送ってくれた。

…

可汗は高昌の麹文泰から護送されてきた玄奘を厚くもてなしたあげく、通訳を正式に任命してヒンドゥークシュを越えたところまで護送してくれた。

伝記の文は簡潔にしか書いてないが、実際にはここからさきカーピシーまで、玄奘は可汗の勢力下でその力をかりて、なんなく通行したことを意味している。

ソグド地方のサマルカンドをへて南へと行き、ザラフシャーン山脈を越えて、アム河流域にはいった玄装は、可汗が長男にタルドゥシャドという官職をあたえて置いていたワル国でいったん旅装をとく。その長男に嫁していたのは、麹文泰の妹であった。

(注1) 『大唐西域記』によると、玄奨の西遊は恐ろしく苦難に満ちた旅であった。しかし、この国外脱出者の高僧としての噂はすでに西域の異民族の間にも伝わっていたらしく、玄奘は方々で歓迎されたり、援助の手を差しのべられたりしている。とは言え、言葉も判らず、人情も風俗も判らぬ国々を次々に経廻(へめぐ)って行くのであるから、その労苦のなみ大抵でないことは当然である。玄奘は高昌国、阿耆尼(あきに)国、屈支(くっし)国、跋禄迦(ばるか)国といった西域北道に沿った小国を通過し、天山へはいって行く。天山の一支脈である凌山を通過する時はたいへんであった。

《国の西北より行くこと三百余里にして石磧(せきせき)を渡って凌山に至る。これ則(すなわ)ち葱嶺(そうれい)(パミール高原のこと)の北原、水多く東流す。山谷の積雪は春夏も合凍す。時に消?(しょうはん)することありと雖(いえど)もついでまた結氷す。経途は険阻(けんそ)にして寒風は惨列なり。暴竜の難多くして行人(こうじん)を陵犯す。この途(みち)による者は衣を赭(あか)くし、ひさごを持ち、大声に叫ぶことを得ず。微(かす)かに違犯するあれば、災禍目のあたりに見る。》

こういった高い調子の旅行記である。暴竜の難が多いというその暴竜とは何のことであろうか。竜巻のことであろうか。しかし、風のことは風のことで別に書いている。

《暴風奮発、沙を飛ばし、石の雨をふらし、遇(あ)う者は喪没し、生を全うすること難し。》

この凌山越えで、実際に玄奘は同行した従者や牛馬の多くを失っているので、必ずしも表現がオーバーであるとは言えないようである。惨憺(さんたん)たる苦難の泊りを幾つか重ねて、やっと凌山を越えると、玄奘はそこにイシククル湖の美しい湖面を見た。湖面が美しいのは一瞬のことで、どうしてひとすじ縄で行く相手ではなかった。勿論玄奘の頃はイシククルとは呼ばれていなかった。玄奘は大清池と呼んでいる。

《山行四百余里、大清池に至る。あるいは熱海と名付け、また鹹海(かんかい)と謂(い)う。周千余里、東西長く、南北狭し。四面山を負い、衆流は交湊(こうそう)す。色は青黒を帯び、味は鹹苦を兼ねたり。……:竜魚難処霊怪はしばしば起る。ゆえに往来する行旅は?(まつ)って以(も)って福を祈る。水族は多しと難も敢て漁捕する者なし。》

ここにはしばしば霊怪が起ると記してあるが、この霊怪なるものの正体もまた判らない。しかし、これを玄奘がいい加減なことを書いたとするわけにはいかない。他の記述は恐ろしいほど正確であるからである。イシククル湖が熱海と呼ばれているのは不凍湖であるためであり、鹹海と謂われていたのは水が塩分を含んでいるからである。

玄奘はイシククル湖畔を過ぎ、なおアラトウ山脈を越えたり、チュー川に沿ったりして、チュー盆地へ降りる。するとそこに突厥の都邑である素葉城[(スイアーブ)]があった。「清池西北行五百余里素葉水城に至る」。玄奘は簡単に記している。

素葉城の地は、現在のトクマク付近とされている。湖畔からトクマクまで都邑はなかったのである。烏孫の時代にあったその王都赤谷城のことはどこにも記されていない。漢の公主が王の妃として、更にまたその王の孫の妃として何年かを過した赤谷城は、玄奘の頃は影も形もなくなっていたのである。凌山の暴竜の為せる業か、あるいは大清池の霊怪の為せる業なのであろう。…

(井上靖著「西域物語」(新潮文庫 1977)より)

2007年 05月 22日

井上 靖著「西域物語」(新潮文庫 1977)より:

…天山の山ひだ深くに匿(かく)されているイシククル湖は、玄奘が通過した後も決して歴史とは無縁ではなかった筈である。8世紀のアラブの侵入、13世紀のモンゴルの侵寇(しんこう)、さらに降るとチムールの大兵団の移動がある。次々に異った民族が、中央アジアの征服者としての姿を、イシククル湖の湖面に映して来る。またこうした大侵略兵団の到来の間々を縫って、前述したように中国兵が湖畔を通過する時代もあれば、カラハン朝を初めとするこの地帯の征服者たちがその時々の誇りやかな姿を湖畔に現わした時代もある。そしてその度に、イシククル湖の湖畔には都市や聚落が建設されたに違いない。大きな都邑もできていたかも知れないし、小さい聚落がちらばっていたかも知れない。しかし、そうしたことの詳しい記述はない。

ただ面白いのは、15世紀に存在し、16世紀にも存在したに違いないと思われるその島も、城も、これまたいつか影も形もなくなってしまっていることである。18世紀の前半に、ロシア人は初めてこの地方に進出するが、その記録にはイシククル湖畔には僅かのキルギス人が遊牧していることが記されているだけである。そしてその時作られた地図には島は記載されていない。

19世紀中頃からロシアの探検家がこの地方に足を踏入れ始めるが、その中でも有名なのはセミョノフ・チャンシャンスキー、プルジェワリスキー等である。…

わが国に於て西域探検家として最も有名であるスウェン・ヘディンもイシククル湖畔に足を印している。その著『さまよえる湖』の中に、彼がイシククル湖畔でプルジェワリスキーの墓に詣でたことが記されている。…

天山に関する地理学的研究で不朽の業績をあげたセミョノフ・チャンシャンスキーもイシククル湖畔を度々通過したことであろう。セミョノフにとっても、プルジェワリスキーにとっても、ヘディンにとっても、イシククル湖は、どうしてもそこを通過しなければならぬ東トルキスタンヘの足がかりであり、大遠征旅行の重要な一基地であったのである。しかし、そのイシククル湖そのものの異変については、この偉大な探検家たちも思いを致すことはなかったであろう。大天山が、あるいは天山の向うの未知の世界が彼等を大きく呼んでいたからである。

しかし、この三人の大探検家も、あるいはイシククル湖畔の住民たちから、この地方に伝わる伝説の幾つかを聞く機会を持ったかも知れない。

その伝説というのはなかなか面白いものである。――昔、いま湖になっているところは美しい平野になっていて、平野には幾つかの町が繁栄していた。人々は平和に豊かに生活していたが、ある時一人の魔女がやって来て、町の人たちをすっかり堕落させてしまった。天山山中の静かな美しい町は、忽(たちま)ちにして淫蕩(いんとう)な騒がしい町に変った。これを見てすっかり腹を立てた神は、一夜にして町を水びたしにし、一帯の地を今日見るような湖にしてしまった。

また、こういう伝説もある。いま湖になっているところに、昔一つの町があった。町の人たちは平和に楽しく暮していた。この町のただ一つの欠点は泉が一つしかないことで、町中の人は毎日のように壷を持って、泉に水を汲(く)みに行った。泉には鍵(かぎ)を預かる聖者がいて、人たちはその鍵番の聖者から鍵を受取って、泉の水を汲み、汲み終ると、泉に鍵をかけ、再びその鍵を聖者に返す掟になっていた。ところが、ある時、ひとりの娘がこの掟を守らなかった。彼女は水を汲んだあと、恋人と愛の囁(ささや)きを交すのに夢中になってしまって、鍵を鍵番の聖者に返すことを忘れてしまったのである。恋人たちが鍵のことを思い出した時はもう遅かった。泉からは水が噴き出し、もうどんなことをしても、それをとめることはできなかった。見る見るうちに町は水びたしになり、何日もたたないうちに、町は水の底に沈んでしまった。

この地方には同じような伝承が幾つかあるが、どれも町の瞬間的破局を物語るものばかりである。

あるいはまた三人の探検家は、湖畔に点々とちらばっている聚落の住民たちの生活に接して、奇異な思いを持ったことがあったかも知れない。そうしたことがあっても、いっこうに不思議はなかったのである。なぜなら湖畔の住民たちは、奇妙な皿に料理を盛って食べ、奇妙な器で酒を飲んでいたからである。いずれもこの地方で造られていない器物ばかりであった。それもその筈、住民たちはそれらの品を湖底から獲(え)ていたからである。自然に湖岸に打上げられて来たものもあれば、住民たちが自ら湖の中にもぐって行って拾って来たものもある。彼等が湖中から得たものは食器類ばかりではなかった。彼等が住んでいる家も、湖中から得た日干し煉瓦(れんが)で組みたてられてあったのである。

そしてまた、三人の偉大な探検家たちは、湖底に一つの都が沈んでいるという伝承と、その伝承を裏付けでもするように、時折、湖岸に人骨や武器が打上げられたりする話を耳に入れたかも知れない。恐らくセミョノフも、プルジェワリスキーも、ヘディンも、イシククル湖の不可思議な伝承に耳を傾け、イシククル湖から出て来た土器や煉瓦を己が手で取上げ、それに触ってみ、撫(な)で廻し、それから改めて思いをイシククル湖の広い湖面に馳(は)せたことであろう。しかし、そうした天山山中の湖の秘密の解明は、いかに魅力あるものであっても、彼等の仕事ではなかったのである。天山の氷河が、タクラマカン沙漠が、チベットが、青海が、ロプ湖がより強い力で彼等を呼んでいたのである。…

ソ連科学アカデミー考古学研究所によって、イシククル湖の考古学的調査が行われたのは1958年のことであった。若い研究所員たちは潜水具を身に着けて、湖底を探った。

考古学者たちは湖底において宮殿の壁の一部と思われる煉瓦積みを見たり、大量の煉瓦の堆積(たいせき)を見たりした。古代の柵(さく)もあれば、古代の水道管もあった。が、引上げることのできるものは、その一部でしがなかった。それでもいろいろなものが地上に上がった。高価なうわぐすりのついた煉瓦もあれば、浮彫り装飾のある焼結土板もあった。青銅製の容器もあれば、鉄製の槍首もあった。数十キロの重さの石臼(いしうす)もあれば、人骨も、獣骨も、武器も、農具もあった。最初の潜水で発見し、二度目の潜水で姿を消しているものもあった。そうしたものの中で、潜水者たちを残念がらせたものは二個の金製の釜であった。イシククル湖底は、潜水者たちにいろいろな物を見せたり、匿したりした。

調査は翌年も翌々年も続けられた。各所の湖底で石を敷きつめた舗道が発見されたり、大きい建物の基礎が発見されたりした。大煉瓦工場跡も出て来た。

この調査によって判ったことは、湖底に聚落が沈んでいるということであった。大きな都邑であるか、小さい幾つかの聚落であるか、そうしたことは判らないにしても、とにかく曾て人間が集り住んだ一区域が建物や人間と共に沈んでしまっているのである。

この調査団の一員であるボリス・ジューコフはその著『イシククル湖の波の下』(加藤九祚(きゅうぞう)氏訳「湖底に消えた都」)において、イシククル湖の持つ不可思議さを過去に何回にもわたって起きた地震によるものとしている。湖底から引上げられたものが一つの時代のものではなく、さまざまな時代にわたっているからである。(注1)

――イシククル湖全域にわたる破局というのはなかったと考えられる。きまざまの時代と、さまざまの地域で、地震によって湖岸の一部が水中に沈んだのである。場合によっては、湖岸の聚落のある部分が水中に没することもあったが、多数の人命の犠牲をともなうことはなかったようである。これこそは、民間伝承のうちに大破局の明白な痕跡(こんせき)が残ってない主な理由ではないだろうか。しかし現地のなかば破局的な現象は、空想に包まれてはいるが、民間伝承の中に全く見出されないわけではない。多くの場合これらの伝承の本質は、イシククル湖そのものの成因の説明に向けられているけれども、同時に地震の一般的な様相にもふれている。

ボリス・ジューコフはこのように結論している。

私は二回の西トルキスタンの旅で、二回ともイシククル湖畔に立つことを希望したが、その願いは果されなかった。地図の上で見ると人間の眼のような形をしている天山山中の湖を、飛行機を使えば30分もかからぬ地点まで来ていながら、瞼の上に思い描くだけで満足しなければならなかった。大きさは丁度琵琶(びわ)湖ぐらいである。そして南と北には4000メートル以上の山が迫っている。北にあるのはクンゲイ・アラトウ山脈、南にあるのはテルスケイ・アラトウ山脈である。四時雪を戴いた屏風(びょうぶ)のような一つの山脈に挾まれて、人間の眼のような形の湖が置かれているのである。玄奨三蔵が記したように、この天山山中の湖には、確かに“暴竜”が住んでいたのである。今なお住み続けているかも知れない。イシククル盆地は現在も活溌な地殻活動が行われている地帯であるからである。

(注1) 烏孫 赤谷城:イシククル湖は...紀元前後は騎馬民族烏孫の地で、その首都赤谷城はシルクロードの開拓者張騫が訪れ、烏孫に嫁いだ漢の公主が住んだ所と言われていたが、長い間その所在が確認されなかった。しかし1985年の調査により、イシククル湖東の湖底にある遺跡がほぼ赤谷城であると特定された。

(「キルギス写真旅程1」より)

…天山の山ひだ深くに匿(かく)されているイシククル湖は、玄奘が通過した後も決して歴史とは無縁ではなかった筈である。8世紀のアラブの侵入、13世紀のモンゴルの侵寇(しんこう)、さらに降るとチムールの大兵団の移動がある。次々に異った民族が、中央アジアの征服者としての姿を、イシククル湖の湖面に映して来る。またこうした大侵略兵団の到来の間々を縫って、前述したように中国兵が湖畔を通過する時代もあれば、カラハン朝を初めとするこの地帯の征服者たちがその時々の誇りやかな姿を湖畔に現わした時代もある。そしてその度に、イシククル湖の湖畔には都市や聚落が建設されたに違いない。大きな都邑もできていたかも知れないし、小さい聚落がちらばっていたかも知れない。しかし、そうしたことの詳しい記述はない。

ただ面白いのは、15世紀に存在し、16世紀にも存在したに違いないと思われるその島も、城も、これまたいつか影も形もなくなってしまっていることである。18世紀の前半に、ロシア人は初めてこの地方に進出するが、その記録にはイシククル湖畔には僅かのキルギス人が遊牧していることが記されているだけである。そしてその時作られた地図には島は記載されていない。

19世紀中頃からロシアの探検家がこの地方に足を踏入れ始めるが、その中でも有名なのはセミョノフ・チャンシャンスキー、プルジェワリスキー等である。…

わが国に於て西域探検家として最も有名であるスウェン・ヘディンもイシククル湖畔に足を印している。その著『さまよえる湖』の中に、彼がイシククル湖畔でプルジェワリスキーの墓に詣でたことが記されている。…

天山に関する地理学的研究で不朽の業績をあげたセミョノフ・チャンシャンスキーもイシククル湖畔を度々通過したことであろう。セミョノフにとっても、プルジェワリスキーにとっても、ヘディンにとっても、イシククル湖は、どうしてもそこを通過しなければならぬ東トルキスタンヘの足がかりであり、大遠征旅行の重要な一基地であったのである。しかし、そのイシククル湖そのものの異変については、この偉大な探検家たちも思いを致すことはなかったであろう。大天山が、あるいは天山の向うの未知の世界が彼等を大きく呼んでいたからである。

しかし、この三人の大探検家も、あるいはイシククル湖畔の住民たちから、この地方に伝わる伝説の幾つかを聞く機会を持ったかも知れない。

その伝説というのはなかなか面白いものである。――昔、いま湖になっているところは美しい平野になっていて、平野には幾つかの町が繁栄していた。人々は平和に豊かに生活していたが、ある時一人の魔女がやって来て、町の人たちをすっかり堕落させてしまった。天山山中の静かな美しい町は、忽(たちま)ちにして淫蕩(いんとう)な騒がしい町に変った。これを見てすっかり腹を立てた神は、一夜にして町を水びたしにし、一帯の地を今日見るような湖にしてしまった。

また、こういう伝説もある。いま湖になっているところに、昔一つの町があった。町の人たちは平和に楽しく暮していた。この町のただ一つの欠点は泉が一つしかないことで、町中の人は毎日のように壷を持って、泉に水を汲(く)みに行った。泉には鍵(かぎ)を預かる聖者がいて、人たちはその鍵番の聖者から鍵を受取って、泉の水を汲み、汲み終ると、泉に鍵をかけ、再びその鍵を聖者に返す掟になっていた。ところが、ある時、ひとりの娘がこの掟を守らなかった。彼女は水を汲んだあと、恋人と愛の囁(ささや)きを交すのに夢中になってしまって、鍵を鍵番の聖者に返すことを忘れてしまったのである。恋人たちが鍵のことを思い出した時はもう遅かった。泉からは水が噴き出し、もうどんなことをしても、それをとめることはできなかった。見る見るうちに町は水びたしになり、何日もたたないうちに、町は水の底に沈んでしまった。

この地方には同じような伝承が幾つかあるが、どれも町の瞬間的破局を物語るものばかりである。

あるいはまた三人の探検家は、湖畔に点々とちらばっている聚落の住民たちの生活に接して、奇異な思いを持ったことがあったかも知れない。そうしたことがあっても、いっこうに不思議はなかったのである。なぜなら湖畔の住民たちは、奇妙な皿に料理を盛って食べ、奇妙な器で酒を飲んでいたからである。いずれもこの地方で造られていない器物ばかりであった。それもその筈、住民たちはそれらの品を湖底から獲(え)ていたからである。自然に湖岸に打上げられて来たものもあれば、住民たちが自ら湖の中にもぐって行って拾って来たものもある。彼等が湖中から得たものは食器類ばかりではなかった。彼等が住んでいる家も、湖中から得た日干し煉瓦(れんが)で組みたてられてあったのである。

そしてまた、三人の偉大な探検家たちは、湖底に一つの都が沈んでいるという伝承と、その伝承を裏付けでもするように、時折、湖岸に人骨や武器が打上げられたりする話を耳に入れたかも知れない。恐らくセミョノフも、プルジェワリスキーも、ヘディンも、イシククル湖の不可思議な伝承に耳を傾け、イシククル湖から出て来た土器や煉瓦を己が手で取上げ、それに触ってみ、撫(な)で廻し、それから改めて思いをイシククル湖の広い湖面に馳(は)せたことであろう。しかし、そうした天山山中の湖の秘密の解明は、いかに魅力あるものであっても、彼等の仕事ではなかったのである。天山の氷河が、タクラマカン沙漠が、チベットが、青海が、ロプ湖がより強い力で彼等を呼んでいたのである。…

ソ連科学アカデミー考古学研究所によって、イシククル湖の考古学的調査が行われたのは1958年のことであった。若い研究所員たちは潜水具を身に着けて、湖底を探った。

考古学者たちは湖底において宮殿の壁の一部と思われる煉瓦積みを見たり、大量の煉瓦の堆積(たいせき)を見たりした。古代の柵(さく)もあれば、古代の水道管もあった。が、引上げることのできるものは、その一部でしがなかった。それでもいろいろなものが地上に上がった。高価なうわぐすりのついた煉瓦もあれば、浮彫り装飾のある焼結土板もあった。青銅製の容器もあれば、鉄製の槍首もあった。数十キロの重さの石臼(いしうす)もあれば、人骨も、獣骨も、武器も、農具もあった。最初の潜水で発見し、二度目の潜水で姿を消しているものもあった。そうしたものの中で、潜水者たちを残念がらせたものは二個の金製の釜であった。イシククル湖底は、潜水者たちにいろいろな物を見せたり、匿したりした。

調査は翌年も翌々年も続けられた。各所の湖底で石を敷きつめた舗道が発見されたり、大きい建物の基礎が発見されたりした。大煉瓦工場跡も出て来た。

この調査によって判ったことは、湖底に聚落が沈んでいるということであった。大きな都邑であるか、小さい幾つかの聚落であるか、そうしたことは判らないにしても、とにかく曾て人間が集り住んだ一区域が建物や人間と共に沈んでしまっているのである。

この調査団の一員であるボリス・ジューコフはその著『イシククル湖の波の下』(加藤九祚(きゅうぞう)氏訳「湖底に消えた都」)において、イシククル湖の持つ不可思議さを過去に何回にもわたって起きた地震によるものとしている。湖底から引上げられたものが一つの時代のものではなく、さまざまな時代にわたっているからである。(注1)

――イシククル湖全域にわたる破局というのはなかったと考えられる。きまざまの時代と、さまざまの地域で、地震によって湖岸の一部が水中に沈んだのである。場合によっては、湖岸の聚落のある部分が水中に没することもあったが、多数の人命の犠牲をともなうことはなかったようである。これこそは、民間伝承のうちに大破局の明白な痕跡(こんせき)が残ってない主な理由ではないだろうか。しかし現地のなかば破局的な現象は、空想に包まれてはいるが、民間伝承の中に全く見出されないわけではない。多くの場合これらの伝承の本質は、イシククル湖そのものの成因の説明に向けられているけれども、同時に地震の一般的な様相にもふれている。

ボリス・ジューコフはこのように結論している。

私は二回の西トルキスタンの旅で、二回ともイシククル湖畔に立つことを希望したが、その願いは果されなかった。地図の上で見ると人間の眼のような形をしている天山山中の湖を、飛行機を使えば30分もかからぬ地点まで来ていながら、瞼の上に思い描くだけで満足しなければならなかった。大きさは丁度琵琶(びわ)湖ぐらいである。そして南と北には4000メートル以上の山が迫っている。北にあるのはクンゲイ・アラトウ山脈、南にあるのはテルスケイ・アラトウ山脈である。四時雪を戴いた屏風(びょうぶ)のような一つの山脈に挾まれて、人間の眼のような形の湖が置かれているのである。玄奨三蔵が記したように、この天山山中の湖には、確かに“暴竜”が住んでいたのである。今なお住み続けているかも知れない。イシククル盆地は現在も活溌な地殻活動が行われている地帯であるからである。

(注1) 烏孫 赤谷城:イシククル湖は...紀元前後は騎馬民族烏孫の地で、その首都赤谷城はシルクロードの開拓者張騫が訪れ、烏孫に嫁いだ漢の公主が住んだ所と言われていたが、長い間その所在が確認されなかった。しかし1985年の調査により、イシククル湖東の湖底にある遺跡がほぼ赤谷城であると特定された。

(「キルギス写真旅程1」より)

2007年 05月 10日

読売新聞(2007.5.19朝p.37)より:

井上靖墓前に西域の石 生前に訪問切望 イシククル湖からキルギス顧問が持ち帰る

生誕100年を迎えた作家 井上靖(1907~91年)が生前、訪問を切望していた中央アジア・キルギスにあるイシククル湖の石が、幼少期を過ごした静岡県伊豆市湯ヶ島の墓前に届けられた。同湖への思いを記した井上の著書を読んだキルギス大統領経済顧問の田中哲二さん(64)が持ち帰ったもので、一般にも公開される予定だ。

天山山脈の北側にあるイシククル湖は、シルクロードの要所として栄え、湖底には騎馬民族の都が沈んでいると言われる。唐代の僧・玄奘三蔵の旅行記「大唐西域記」でも言及されている。

天山山脈の北側にあるイシククル湖は、シルクロードの要所として栄え、湖底には騎馬民族の都が沈んでいると言われる。唐代の僧・玄奘三蔵の旅行記「大唐西域記」でも言及されている。

西域の歴史に造詣(ぞうけい)の深い井上は、65年と68年の2回、同湖行きを試みたが、当時のソ連外務省から許可されず、2度目のビザ申請の際には「軍事機密があるなら、湖までは目隠ししてもいい」と懇願したという。

田中さんは日銀出身で、93年にキルギス中央銀行最高顧問として派遣された際、「西域物語」など井上の著書を数冊持参した。同年夏、同湖を訪れた際、井上の無念をつづった著書を思い起こしてきれいな石を6個拾い、持ち帰った。

その後、田中さんは仕事に追われ、石を書斎の段ボール箱にしまっていたが、先月8日、都内のキルギス物産展で偶然、井上の長女の浦城いくよさん(東京都町田市)と出会った。いきさつを聞いた浦城さんは「生誕百年記念祭が開幕するから、持ってきてほしい」と要望。開幕日の先月22日、田中さんと浦城さんらは、キルギスの民俗帽子に包んだ石と、同湖の風景の刺しゅうを墓前に供えた。

田中さんは「14年間の心の重しが、ようやく取れました」と話し、浦城さんは「父の思いを読み取ってくれてうれしい。出会いも父の導きに違いないですね」と感激していた。石は浦城さん側が保管し、今夏までに一般公開される。

井上靖墓前に西域の石 生前に訪問切望 イシククル湖からキルギス顧問が持ち帰る

生誕100年を迎えた作家 井上靖(1907~91年)が生前、訪問を切望していた中央アジア・キルギスにあるイシククル湖の石が、幼少期を過ごした静岡県伊豆市湯ヶ島の墓前に届けられた。同湖への思いを記した井上の著書を読んだキルギス大統領経済顧問の田中哲二さん(64)が持ち帰ったもので、一般にも公開される予定だ。

天山山脈の北側にあるイシククル湖は、シルクロードの要所として栄え、湖底には騎馬民族の都が沈んでいると言われる。唐代の僧・玄奘三蔵の旅行記「大唐西域記」でも言及されている。

天山山脈の北側にあるイシククル湖は、シルクロードの要所として栄え、湖底には騎馬民族の都が沈んでいると言われる。唐代の僧・玄奘三蔵の旅行記「大唐西域記」でも言及されている。西域の歴史に造詣(ぞうけい)の深い井上は、65年と68年の2回、同湖行きを試みたが、当時のソ連外務省から許可されず、2度目のビザ申請の際には「軍事機密があるなら、湖までは目隠ししてもいい」と懇願したという。

田中さんは日銀出身で、93年にキルギス中央銀行最高顧問として派遣された際、「西域物語」など井上の著書を数冊持参した。同年夏、同湖を訪れた際、井上の無念をつづった著書を思い起こしてきれいな石を6個拾い、持ち帰った。

その後、田中さんは仕事に追われ、石を書斎の段ボール箱にしまっていたが、先月8日、都内のキルギス物産展で偶然、井上の長女の浦城いくよさん(東京都町田市)と出会った。いきさつを聞いた浦城さんは「生誕百年記念祭が開幕するから、持ってきてほしい」と要望。開幕日の先月22日、田中さんと浦城さんらは、キルギスの民俗帽子に包んだ石と、同湖の風景の刺しゅうを墓前に供えた。

田中さんは「14年間の心の重しが、ようやく取れました」と話し、浦城さんは「父の思いを読み取ってくれてうれしい。出会いも父の導きに違いないですね」と感激していた。石は浦城さん側が保管し、今夏までに一般公開される。

2007年 05月 06日

クルマンジャン・ダトカ Kurmanjan Datka (クルグズ語: Курманжан Датка; Datka Kurmanjan Mamatbai kysy) 1811-1907

コーカンド・ハン国期およびロシア帝国期のクルグズ人部族指導者。「アライの女帝」または「南部の女王」としても知られる。

遊牧民オン・カナト(右翼)部族連合のムングシュ族の平民クルグズの娘として、クルグズスタン南部アライ地方グルチョに生まれる。18歳のときにそれまで会ったこともなかった男との結婚を強いられた。彼に会ったとき彼を好きになれなかった彼女は伝統と故郷を捨て、最初隣の中国に逃れたが、後に父親マンバトバイのもとで過ごすことを決意する。

1832年、当時コーカンド・ハン国によってアライ地方のダトカに任命されていた有力クルグズ、アルムベク・ダトカが若くて快活な彼女に惹かれ、彼女は彼と再婚した。

「アライ山の女王 クルマンジャン」

(ユリスタンベク・シガーエフ (注1))

なおダトカとは、コ一カンド・ハン国では要塞司令、ブハラ・アミール国ではアミールヘの請願を取りつぐ官職であり、クルグズ人の場合、この称号は部族長に与えられた。

アルムベクはハン国宮廷で大きな影響力を有していたが、クルマンジャンは夫が地元不在の際に聡明な部族指導者として頭角を現すようになった。62年、しだいに衰えつつあったハン国宮廷の内紛によりアルムベクが非業の死を遂げると、当時ハン国に干渉していたブハラ・アミールは彼女の影響力に注目し、アライの支配者としてダトカに任命した。彼女はコーカンド・ハン国、ブハラ・アミール国、カシュガル方面にも影響力を有していた。

コーカンド・ハン国の内乱に乗じてロシア軍が征服を開始すると、クルマンジャンは当初これに抵抗した。しかし76年スコベレフ将軍のアライ遠征に際して抵抗の無益を悟り、彼女の部族民にロシアの宗主権を受入れるよう説得した。

引き続く動揺とロシアの支配権を排除しようとする部族民の散発的な試みが続く中で、銃砲火薬類をはじめとする密輸は儲けの多い商売となった。そしてクルマンジャンの2人の息子と2人の孫が密輸と税関役人殺人の罪で告発された。彼女のお気に入りの息子に死刑が宣告されたとき、彼女の支持者達が彼の救出を熱心に求めたが、彼女は自分の個人的な希望や熱望で部族民を苦しめることを拒んだ。彼女は実際に息子の公開処刑に立ち会った。そして他の者達はシベリアに追放され、彼女は実質的に公式の場から引退した。

1906年、マンネルハイム将軍(後のフィンランド大統領)が彼女を訪れ、ロシアの勲章を授けるなど、ロシア帝国併合後も「アライの女帝」としてトルキスタンのロシア権力から丁重に扱われ、特権を得た。クルマンジャン・ダトカは90才過ぎまで生き長らえ、2人の息子、2人の娘、31人の孫、57人の曾孫と6人の玄孫を遺した。

1995年に創設された女性のための委員会の名称に彼女の名前が付けられた。その委員会は現在では「女性国民連合:エラユム “Erayim”」として知られている。

(出典) 「中央ユーラシアを知る事典」(平凡社 2005 筆者:秋山 徹)

「Kurmanjan Datka」 (From Wikipedia, the free encyclopedia)

(注1) ユリスタンベク・シガーエフ: 1957年 旧ソ連邦キルギス共和国ビシケク生まれ。1984年 ペテルブルグの芸術アカデミー卒業。アジアン・アート・ビエンナーレ(1997年 ウズベク、1999年 バングラデシュ)、World Contemporary Art (ロス・アンゼルス) などにおいて受賞多数。2000年 キルギス国家賞受賞。キルギス国立建築大学美術学部教授。2006年9月 初来日。

(参考) 50ソム紙幣: クルマンジャン・ダトカの肖像が入ったクルグズスタン紙幣

コーカンド・ハン国期およびロシア帝国期のクルグズ人部族指導者。「アライの女帝」または「南部の女王」としても知られる。

遊牧民オン・カナト(右翼)部族連合のムングシュ族の平民クルグズの娘として、クルグズスタン南部アライ地方グルチョに生まれる。18歳のときにそれまで会ったこともなかった男との結婚を強いられた。彼に会ったとき彼を好きになれなかった彼女は伝統と故郷を捨て、最初隣の中国に逃れたが、後に父親マンバトバイのもとで過ごすことを決意する。

1832年、当時コーカンド・ハン国によってアライ地方のダトカに任命されていた有力クルグズ、アルムベク・ダトカが若くて快活な彼女に惹かれ、彼女は彼と再婚した。

「アライ山の女王 クルマンジャン」

(ユリスタンベク・シガーエフ (注1))

なおダトカとは、コ一カンド・ハン国では要塞司令、ブハラ・アミール国ではアミールヘの請願を取りつぐ官職であり、クルグズ人の場合、この称号は部族長に与えられた。

アルムベクはハン国宮廷で大きな影響力を有していたが、クルマンジャンは夫が地元不在の際に聡明な部族指導者として頭角を現すようになった。62年、しだいに衰えつつあったハン国宮廷の内紛によりアルムベクが非業の死を遂げると、当時ハン国に干渉していたブハラ・アミールは彼女の影響力に注目し、アライの支配者としてダトカに任命した。彼女はコーカンド・ハン国、ブハラ・アミール国、カシュガル方面にも影響力を有していた。

コーカンド・ハン国の内乱に乗じてロシア軍が征服を開始すると、クルマンジャンは当初これに抵抗した。しかし76年スコベレフ将軍のアライ遠征に際して抵抗の無益を悟り、彼女の部族民にロシアの宗主権を受入れるよう説得した。

引き続く動揺とロシアの支配権を排除しようとする部族民の散発的な試みが続く中で、銃砲火薬類をはじめとする密輸は儲けの多い商売となった。そしてクルマンジャンの2人の息子と2人の孫が密輸と税関役人殺人の罪で告発された。彼女のお気に入りの息子に死刑が宣告されたとき、彼女の支持者達が彼の救出を熱心に求めたが、彼女は自分の個人的な希望や熱望で部族民を苦しめることを拒んだ。彼女は実際に息子の公開処刑に立ち会った。そして他の者達はシベリアに追放され、彼女は実質的に公式の場から引退した。

1906年、マンネルハイム将軍(後のフィンランド大統領)が彼女を訪れ、ロシアの勲章を授けるなど、ロシア帝国併合後も「アライの女帝」としてトルキスタンのロシア権力から丁重に扱われ、特権を得た。クルマンジャン・ダトカは90才過ぎまで生き長らえ、2人の息子、2人の娘、31人の孫、57人の曾孫と6人の玄孫を遺した。

1995年に創設された女性のための委員会の名称に彼女の名前が付けられた。その委員会は現在では「女性国民連合:エラユム “Erayim”」として知られている。

(出典) 「中央ユーラシアを知る事典」(平凡社 2005 筆者:秋山 徹)

「Kurmanjan Datka」 (From Wikipedia, the free encyclopedia)

(注1) ユリスタンベク・シガーエフ: 1957年 旧ソ連邦キルギス共和国ビシケク生まれ。1984年 ペテルブルグの芸術アカデミー卒業。アジアン・アート・ビエンナーレ(1997年 ウズベク、1999年 バングラデシュ)、World Contemporary Art (ロス・アンゼルス) などにおいて受賞多数。2000年 キルギス国家賞受賞。キルギス国立建築大学美術学部教授。2006年9月 初来日。

(参考) 50ソム紙幣: クルマンジャン・ダトカの肖像が入ったクルグズスタン紙幣