2008年 06月 |

天山の民・トルフト族 -現代中国のトルグート- [2008-06-24 16:55 by satotak]

カザフ・ハン国 -ジュンガル・清国とロシアのはざまで- [2008-06-04 11:33 by satotak]

カザフ・ハン国 -ジュンガル・清国とロシアのはざまで- [2008-06-04 11:33 by satotak]

2008年 06月 24日

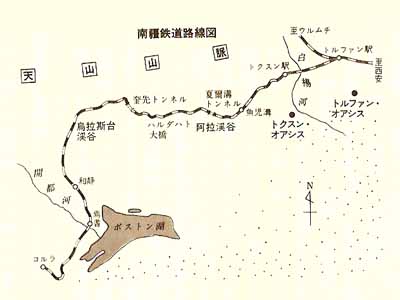

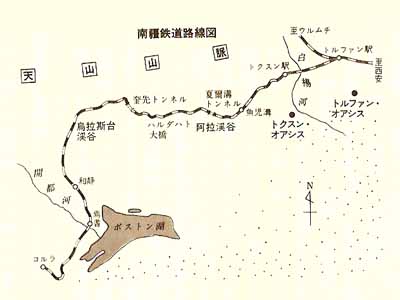

「NHKシルクロード 絲綢之路(しちゅうのみち) 第5巻 天山南路の旅 トルファンからクチャへ」(NHK出版 1988)より:

遊牧民はモンゴル系のトルフト族である。中央にひときわ背の高い、気品のある顔立ちの人が見える。満光強(まんこうきょう)さん、49歳。トルフト族の王様の子孫である。おだやかな笑みをたたえた満さんと、握手をかわした。

満さんの手は細くしなやかに感じられる。それもそのはず、満さんは北京芸術学院を卒業した音楽家で、現在、南疆鉄道がこの先天山を越えて最初に出会うオアシス和静(わせい)で、文工隊歌舞団のバイオリンを弾いている。日中共同取材団のために、はるばる天山を越えてきてくれたのだ。

満さんの手は細くしなやかに感じられる。それもそのはず、満さんは北京芸術学院を卒業した音楽家で、現在、南疆鉄道がこの先天山を越えて最初に出会うオアシス和静(わせい)で、文工隊歌舞団のバイオリンを弾いている。日中共同取材団のために、はるばる天山を越えてきてくれたのだ。

満さんに案内されて、一番大きなパオに入った。直径5メートルほどのパオの中には、山のような御馳走が並べられている。羊の肉の大きな塊、蚊取り線香のような形のパン、そしてヨーグルト。厚いじゅうたんの上にあぐらをかくと、まず乾杯である。…

トルフト族は、もともと天山の北、ジュンガル盆地で遊牧生活を送っていた。しかし、17世紀初頭、天然痘(てんねんとう)、自然災害、部族間の抗争などが原因で、25万人の大部隊で、ロシア領のボルガ河流域まで移動していった。だが、望郷の念断ちがたく、1770年、故郷に帰ることとなった。3万3千余りのテント、その数17万人のトルフト族は東へと向かった。艱難辛苦の末、翌年ふるさとの地に帰り着いた時には、わずか7万人になっていたという。当時、西域の少数民族を支配下におくことに全力を傾けていた清の乾隆帝(けんりゅうてい)は、トルフト族の帰還を喜び、彼らに5か所の放牧地と8個の立派な銀印を与えた。

現在、ウルムチの新疆ウイグル自治区博物館におさめられている銀印には、「忠誠なる旧トルフト部族英勇の王」と刻まれ、トルフト族の苦難に満ちた歴史を物語っている。

現在、トルフト族は鉄道沿線の放牧地で、数千頭の馬や羊を飼い、遊牧生活をおくっている。夏は牧草を求めて3千メートルの高い山々まで登り、馬や羊を育てる。冬はマイナス40度近くまで下がるこのあたりを避けて、海抜2千メートル付近まで下りていく。

「この草原を、私たちはハラゴントン草原と呼んでいます」

万年雪を頂く天山の高峰に三方を囲まれた緑の大地を指差して、満さんが言う。

「ハラゴントンというのは、このあたりに多い小さな花の名前です。あそこに細い川が見えますでしょう。あの川の近くにたくさん咲いています」

牧場の中には、天山の雪解け水が何本もの細い川となって斜面を流れている。その川沿いの石の間にハラゴントンの可憐な姿を見つけた。黄色いつりがね草のような草花だ。

幅2メートルほどの川では、女たちが洗濯していた。雪解け水の濁流がゴーゴーと音をたてて流れる。石の上に花模様の洗面器をおいて、女たちが楽しそうにおしゃべりしながら洗っている赤い小さな服は、子どもたちの民族衣裳だろうか。

緑の山すそに目を移すと、百頭を超える馬が疾走してくるのが見える。投げ縄を手にした男が馬にまたがり、そのうしろから馬の群を追っている。土ぼこりを立てて駆け抜ける馬の姿に驚いて、可愛らしい子馬がおどおどしている。首に大きな鈴がついている。

「あれは、おおかみ除けです。夜になると、おおかみが現われて子馬を襲うのです。一週間ほど前にも一頭やられてしまいました」

馬にまたがった精悍(せいかん)な顔つきの青年が教えてくれた。

「だから、日が沈むと、子どもたちを決して外には出さないようにしています」

「生まれて初めて日本人に会いました」

パオの中で、蒸した羊肉の塊から小さなナイフで上手に肉を切りとりながら、満さんがにこやかに語りかけてきた。北京で学んだ満さんでさえ初めてなのだから、他の人たちも当然初めてであろう。そもそも、この地域に外国人が足を踏み入れたのは、少なくとも解放後は初めてのことである。今世紀前半の探検家ヘディンやスタインも、この一帯には足跡を残していない。

「私たちに似た顔立ちの日本の方たちに、何となく親しみを感じますね」

「それは私たちも同じです。先ほどの歌も、なんとなく日本の民謡に似ているような気もしました」

満さんは王様の子孫ではあるが、人民公社に組織されている現在のトルフト族の社会では、

何の役職にもついていない。

人民公社の書記、毛拉(もうら)さんにたずねてみた。

「鉄道が営業を開始すると、どんな影響がありますか?」

「私たちが毎日飲むたん茶は、今、トルファンから馬やラクダで十日もかけて運んでいます。

汽車が走るようになれば、4、5時間で済むでしょう。また、ここから出荷する毛皮も簡単に運べるようになると思います」

たん茶とは、レンガのように固められたお茶の葉で、ナイフでけずってお湯に入れバターと塩を混ぜて飲む。トルフト族の暮らしには欠かせないものである。沿線の人びとが、暮らしに恵みをもたらす南疆麗鉄道を「幸福鉄道」と呼んでいると聞いたが、なるほど確かに「幸福鉄道」であろう。

話がとぎれて、ふと外を見ると、雨のようだ。朝からはっきりしない天気だったが、とうとう降り出したかと思ってパオの外に出ると、雨ではなく雹(ひょう)である。直径5ミリほどの小さな氷の粒が牧草の上に降りそそぎ、はねかえっている。パオの真上を走るハルダハト大橋は霧にかすんでいる。橋の向こうにくっきりと見えた雪山は、すっかり姿を隠してしまった。6月の天山は気象の変化が激しいという。明日は天山越えの峠をラクダで越える計画である。晴れてほしい。

タ方、かすかに日が射してきた。…

[拡大図]

遊牧民はモンゴル系のトルフト族である。中央にひときわ背の高い、気品のある顔立ちの人が見える。満光強(まんこうきょう)さん、49歳。トルフト族の王様の子孫である。おだやかな笑みをたたえた満さんと、握手をかわした。

満さんの手は細くしなやかに感じられる。それもそのはず、満さんは北京芸術学院を卒業した音楽家で、現在、南疆鉄道がこの先天山を越えて最初に出会うオアシス和静(わせい)で、文工隊歌舞団のバイオリンを弾いている。日中共同取材団のために、はるばる天山を越えてきてくれたのだ。

満さんの手は細くしなやかに感じられる。それもそのはず、満さんは北京芸術学院を卒業した音楽家で、現在、南疆鉄道がこの先天山を越えて最初に出会うオアシス和静(わせい)で、文工隊歌舞団のバイオリンを弾いている。日中共同取材団のために、はるばる天山を越えてきてくれたのだ。満さんに案内されて、一番大きなパオに入った。直径5メートルほどのパオの中には、山のような御馳走が並べられている。羊の肉の大きな塊、蚊取り線香のような形のパン、そしてヨーグルト。厚いじゅうたんの上にあぐらをかくと、まず乾杯である。…

トルフト族は、もともと天山の北、ジュンガル盆地で遊牧生活を送っていた。しかし、17世紀初頭、天然痘(てんねんとう)、自然災害、部族間の抗争などが原因で、25万人の大部隊で、ロシア領のボルガ河流域まで移動していった。だが、望郷の念断ちがたく、1770年、故郷に帰ることとなった。3万3千余りのテント、その数17万人のトルフト族は東へと向かった。艱難辛苦の末、翌年ふるさとの地に帰り着いた時には、わずか7万人になっていたという。当時、西域の少数民族を支配下におくことに全力を傾けていた清の乾隆帝(けんりゅうてい)は、トルフト族の帰還を喜び、彼らに5か所の放牧地と8個の立派な銀印を与えた。

現在、ウルムチの新疆ウイグル自治区博物館におさめられている銀印には、「忠誠なる旧トルフト部族英勇の王」と刻まれ、トルフト族の苦難に満ちた歴史を物語っている。

現在、トルフト族は鉄道沿線の放牧地で、数千頭の馬や羊を飼い、遊牧生活をおくっている。夏は牧草を求めて3千メートルの高い山々まで登り、馬や羊を育てる。冬はマイナス40度近くまで下がるこのあたりを避けて、海抜2千メートル付近まで下りていく。

「この草原を、私たちはハラゴントン草原と呼んでいます」

万年雪を頂く天山の高峰に三方を囲まれた緑の大地を指差して、満さんが言う。

「ハラゴントンというのは、このあたりに多い小さな花の名前です。あそこに細い川が見えますでしょう。あの川の近くにたくさん咲いています」

牧場の中には、天山の雪解け水が何本もの細い川となって斜面を流れている。その川沿いの石の間にハラゴントンの可憐な姿を見つけた。黄色いつりがね草のような草花だ。

幅2メートルほどの川では、女たちが洗濯していた。雪解け水の濁流がゴーゴーと音をたてて流れる。石の上に花模様の洗面器をおいて、女たちが楽しそうにおしゃべりしながら洗っている赤い小さな服は、子どもたちの民族衣裳だろうか。

緑の山すそに目を移すと、百頭を超える馬が疾走してくるのが見える。投げ縄を手にした男が馬にまたがり、そのうしろから馬の群を追っている。土ぼこりを立てて駆け抜ける馬の姿に驚いて、可愛らしい子馬がおどおどしている。首に大きな鈴がついている。

「あれは、おおかみ除けです。夜になると、おおかみが現われて子馬を襲うのです。一週間ほど前にも一頭やられてしまいました」

馬にまたがった精悍(せいかん)な顔つきの青年が教えてくれた。

「だから、日が沈むと、子どもたちを決して外には出さないようにしています」

「生まれて初めて日本人に会いました」

パオの中で、蒸した羊肉の塊から小さなナイフで上手に肉を切りとりながら、満さんがにこやかに語りかけてきた。北京で学んだ満さんでさえ初めてなのだから、他の人たちも当然初めてであろう。そもそも、この地域に外国人が足を踏み入れたのは、少なくとも解放後は初めてのことである。今世紀前半の探検家ヘディンやスタインも、この一帯には足跡を残していない。

「私たちに似た顔立ちの日本の方たちに、何となく親しみを感じますね」

「それは私たちも同じです。先ほどの歌も、なんとなく日本の民謡に似ているような気もしました」

満さんは王様の子孫ではあるが、人民公社に組織されている現在のトルフト族の社会では、

何の役職にもついていない。

人民公社の書記、毛拉(もうら)さんにたずねてみた。

「鉄道が営業を開始すると、どんな影響がありますか?」

「私たちが毎日飲むたん茶は、今、トルファンから馬やラクダで十日もかけて運んでいます。

汽車が走るようになれば、4、5時間で済むでしょう。また、ここから出荷する毛皮も簡単に運べるようになると思います」

たん茶とは、レンガのように固められたお茶の葉で、ナイフでけずってお湯に入れバターと塩を混ぜて飲む。トルフト族の暮らしには欠かせないものである。沿線の人びとが、暮らしに恵みをもたらす南疆麗鉄道を「幸福鉄道」と呼んでいると聞いたが、なるほど確かに「幸福鉄道」であろう。

話がとぎれて、ふと外を見ると、雨のようだ。朝からはっきりしない天気だったが、とうとう降り出したかと思ってパオの外に出ると、雨ではなく雹(ひょう)である。直径5ミリほどの小さな氷の粒が牧草の上に降りそそぎ、はねかえっている。パオの真上を走るハルダハト大橋は霧にかすんでいる。橋の向こうにくっきりと見えた雪山は、すっかり姿を隠してしまった。6月の天山は気象の変化が激しいという。明日は天山越えの峠をラクダで越える計画である。晴れてほしい。

タ方、かすかに日が射してきた。…

[拡大図]

2008年 06月 04日

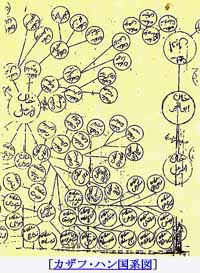

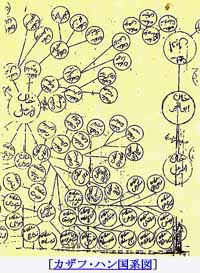

宇山智彦編著「中央アジアを知るための60章」(2003 明石書房)より(筆者:野田 仁):

ブハラ、ヒヴァ、コーカンドは中央アジアの三ハン国として知られるが、中央アジアにはそれ以外にもハン国と呼びうる政権が存在していた。現在カザフスタン共和国が占める位置に15世紀から19世紀まで続いたカザフ・ハン国も、その一つと言える。その興国のきっかけは、15世紀後半にジャニベクとギレイの二人が、ウズベクのシャイバーン朝の宗祖たるアブール・ハイルに圧迫されて東方へ移動したことにあった。彼らはチンギス・カンの長子、ジョチの後裔であり、カザフ・ハン国は、モンゴル帝国の流れをくむテュルク系遊牧政権の一つであった。

チュー川流域(バルハシ湖の南)に興ったハン国は、やがて西方のキプチャク草原へと広がっていくが、その過程でモグール遊牧民やノガイ族の一部を編入していった。彼らは現代のカザフ民族の祖となった。こうした複雑な部族編成が一因となって、後のハン国には、三つのジュズと呼ばれる部族連合体が存在することとなる。これは東から順に大(ウル)、中(オルタ)、小(キシ)ジュズと呼ばれ、18世紀になるとそれぞれのハンを戴き、独自の行動が見られるようになった。

チュー川流域(バルハシ湖の南)に興ったハン国は、やがて西方のキプチャク草原へと広がっていくが、その過程でモグール遊牧民やノガイ族の一部を編入していった。彼らは現代のカザフ民族の祖となった。こうした複雑な部族編成が一因となって、後のハン国には、三つのジュズと呼ばれる部族連合体が存在することとなる。これは東から順に大(ウル)、中(オルタ)、小(キシ)ジュズと呼ばれ、18世紀になるとそれぞれのハンを戴き、独自の行動が見られるようになった。

ハン国は南方にも展開した。当初より争いの絶えなかった隣人ウズベク族に対しては、16世紀末にはブハラの王朝交代時の混乱に乗じて要都タシュケントを押さえる勢いとなった。

17−18世紀には、モンゴル系の遊牧民ジュンガル(カルマク)の来襲に苦しんだ。とくに大規模だった1723年の侵入はカザフ人にとって大いなる厄災であり、「裸足での逃走」を意味する「アクタバン・シュブルンドゥ」の言葉をもって語り継がれている。こうした外敵の侵略による動揺はカザフのハンたちを動かし、1730年には小ジュズのハンであったアブルハイルが、ロシア皇帝に対して、臣籍を受け入れその保護を求める請願を行った。この動きは他地域にも広がり、1740年には後に名君として知られる王子(スルタン)アブライが、中ジュズのハンらとともにロシアに宣誓を行っている。

一方、ジュンガルの勢力は次第に衰え、長年ジュンガルに悩まされてきた中国(当時は清朝)は、その内紛を利用し討伐を行った。その最中に清朝軍はカザフ(清朝資料上では哈薩克)の遊牧地にも侵入し、ここにカザフ・ハン国と清朝とは接触を持つようになった。形ばかりとは言え、すでにロシアの臣となっていたはずのカザフのハンたちだったが、東の大国、清朝に対しても同様にその「臣属」となることを請願するのであった(1757年)。ここで大きな役割を果たしたのがアブライであり、彼は清朝から汗(ハン)として認められ、ロシアからも中ジュズのハンとみなされるようになった(1771−1781)。このように清朝の臣となることは、カザフが皇帝のもとへ入貢する代わりに、清朝が爵位を授け、中国西北における交易を保証することにつながった。カザフはイリやタルバガタイにおいて、自らの家畜を中国内地産の絹、綿などの織物へ換えることができたのである。また一部のカザフは滅亡したジュンガルに代わって新疆北部へ移動し、領域は東へ広がった。

清朝は積極的にカザフに介入しなかったが、アブライの死後、ロシアのカザフ草原への進出はとどまる所を知らなかった。1822年にロシア政府が導入した規定(「シベリア・キルギズに関する法規』)によって、中ジュズのカザフは西シベリア総督府の管轄下に入り、ハン位は廃止され、権限を縮小されたアガ・スルタン(上席スルタン)制にとって替わられた。小ジュズについても1824年に類似の規定が設けられた。ハン一族(トレ、もしくはスルタンと呼ばれた)の権限はこの後も段階的に奪われ、ハン国の解体は進んだ。

それでも東部においては、1820年代になっても依然として清朝への使者の派遣は続いていた。これは清朝からの爵位に関して、代替わりの際に皇帝から承認を得ることで、権威を獲得しようとするものが多かった。ここに露清という東西の二大帝国のはざまにおいて、外交上のバランスを保ち自分たちの独立を維持しようとしたカザフのハン一族の姿を見ることができる。無論これは裏返せば、ハン一族が一体となって困難を乗り切ることができなかったことを示してもいるだろう。

ロシア支配の拡大、南からのコーカンド・ハン国の脅威はいっそうの混乱をもたらした。コーカンドは1809年にタシュケントを奪ったことを皮切りに、大ジュズの遊牧地であるカザフ草原南部へと侵入していたのである。30年代後半には争乱が相つぎ、アブライの孫にあたるケネサルは各地を転戦しながら対ロシア反乱を行った(1837−47)。ロシア帝国への併合がおくれた大ジュズ地域も1860年代までに併合され、以後この地はロシアの植民地統治に組み込まれることになる。

一方で、清朝領内に遊牧地を持っていたカザフについては、ハン家の一族が各部族の統率者の地位を保持していた。1871年のロシア軍によるイリ占領に代表されるような露清間の国境画定を巡る争いを経て、20世紀の中華民国期に至るまで彼らは役割を持ち続けた。このことはあまり知られていないが、これも一族のたどった多様な運命を表していると言えるだろうか。

こうして長きにわたり独自の政権として存続していたカザフ・ハン国は、現代カザフスタンのカザフ人、新疆のカザフ族にとっても、自らの民族を顧みる際に欠かせない存在となっている。アブライ・ハンはカザフスタンの紙幣となって、今もなお人々の中に生き続けているのである。

ブハラ、ヒヴァ、コーカンドは中央アジアの三ハン国として知られるが、中央アジアにはそれ以外にもハン国と呼びうる政権が存在していた。現在カザフスタン共和国が占める位置に15世紀から19世紀まで続いたカザフ・ハン国も、その一つと言える。その興国のきっかけは、15世紀後半にジャニベクとギレイの二人が、ウズベクのシャイバーン朝の宗祖たるアブール・ハイルに圧迫されて東方へ移動したことにあった。彼らはチンギス・カンの長子、ジョチの後裔であり、カザフ・ハン国は、モンゴル帝国の流れをくむテュルク系遊牧政権の一つであった。

チュー川流域(バルハシ湖の南)に興ったハン国は、やがて西方のキプチャク草原へと広がっていくが、その過程でモグール遊牧民やノガイ族の一部を編入していった。彼らは現代のカザフ民族の祖となった。こうした複雑な部族編成が一因となって、後のハン国には、三つのジュズと呼ばれる部族連合体が存在することとなる。これは東から順に大(ウル)、中(オルタ)、小(キシ)ジュズと呼ばれ、18世紀になるとそれぞれのハンを戴き、独自の行動が見られるようになった。

チュー川流域(バルハシ湖の南)に興ったハン国は、やがて西方のキプチャク草原へと広がっていくが、その過程でモグール遊牧民やノガイ族の一部を編入していった。彼らは現代のカザフ民族の祖となった。こうした複雑な部族編成が一因となって、後のハン国には、三つのジュズと呼ばれる部族連合体が存在することとなる。これは東から順に大(ウル)、中(オルタ)、小(キシ)ジュズと呼ばれ、18世紀になるとそれぞれのハンを戴き、独自の行動が見られるようになった。ハン国は南方にも展開した。当初より争いの絶えなかった隣人ウズベク族に対しては、16世紀末にはブハラの王朝交代時の混乱に乗じて要都タシュケントを押さえる勢いとなった。

17−18世紀には、モンゴル系の遊牧民ジュンガル(カルマク)の来襲に苦しんだ。とくに大規模だった1723年の侵入はカザフ人にとって大いなる厄災であり、「裸足での逃走」を意味する「アクタバン・シュブルンドゥ」の言葉をもって語り継がれている。こうした外敵の侵略による動揺はカザフのハンたちを動かし、1730年には小ジュズのハンであったアブルハイルが、ロシア皇帝に対して、臣籍を受け入れその保護を求める請願を行った。この動きは他地域にも広がり、1740年には後に名君として知られる王子(スルタン)アブライが、中ジュズのハンらとともにロシアに宣誓を行っている。

一方、ジュンガルの勢力は次第に衰え、長年ジュンガルに悩まされてきた中国(当時は清朝)は、その内紛を利用し討伐を行った。その最中に清朝軍はカザフ(清朝資料上では哈薩克)の遊牧地にも侵入し、ここにカザフ・ハン国と清朝とは接触を持つようになった。形ばかりとは言え、すでにロシアの臣となっていたはずのカザフのハンたちだったが、東の大国、清朝に対しても同様にその「臣属」となることを請願するのであった(1757年)。ここで大きな役割を果たしたのがアブライであり、彼は清朝から汗(ハン)として認められ、ロシアからも中ジュズのハンとみなされるようになった(1771−1781)。このように清朝の臣となることは、カザフが皇帝のもとへ入貢する代わりに、清朝が爵位を授け、中国西北における交易を保証することにつながった。カザフはイリやタルバガタイにおいて、自らの家畜を中国内地産の絹、綿などの織物へ換えることができたのである。また一部のカザフは滅亡したジュンガルに代わって新疆北部へ移動し、領域は東へ広がった。

清朝は積極的にカザフに介入しなかったが、アブライの死後、ロシアのカザフ草原への進出はとどまる所を知らなかった。1822年にロシア政府が導入した規定(「シベリア・キルギズに関する法規』)によって、中ジュズのカザフは西シベリア総督府の管轄下に入り、ハン位は廃止され、権限を縮小されたアガ・スルタン(上席スルタン)制にとって替わられた。小ジュズについても1824年に類似の規定が設けられた。ハン一族(トレ、もしくはスルタンと呼ばれた)の権限はこの後も段階的に奪われ、ハン国の解体は進んだ。

それでも東部においては、1820年代になっても依然として清朝への使者の派遣は続いていた。これは清朝からの爵位に関して、代替わりの際に皇帝から承認を得ることで、権威を獲得しようとするものが多かった。ここに露清という東西の二大帝国のはざまにおいて、外交上のバランスを保ち自分たちの独立を維持しようとしたカザフのハン一族の姿を見ることができる。無論これは裏返せば、ハン一族が一体となって困難を乗り切ることができなかったことを示してもいるだろう。

ロシア支配の拡大、南からのコーカンド・ハン国の脅威はいっそうの混乱をもたらした。コーカンドは1809年にタシュケントを奪ったことを皮切りに、大ジュズの遊牧地であるカザフ草原南部へと侵入していたのである。30年代後半には争乱が相つぎ、アブライの孫にあたるケネサルは各地を転戦しながら対ロシア反乱を行った(1837−47)。ロシア帝国への併合がおくれた大ジュズ地域も1860年代までに併合され、以後この地はロシアの植民地統治に組み込まれることになる。

一方で、清朝領内に遊牧地を持っていたカザフについては、ハン家の一族が各部族の統率者の地位を保持していた。1871年のロシア軍によるイリ占領に代表されるような露清間の国境画定を巡る争いを経て、20世紀の中華民国期に至るまで彼らは役割を持ち続けた。このことはあまり知られていないが、これも一族のたどった多様な運命を表していると言えるだろうか。

こうして長きにわたり独自の政権として存続していたカザフ・ハン国は、現代カザフスタンのカザフ人、新疆のカザフ族にとっても、自らの民族を顧みる際に欠かせない存在となっている。アブライ・ハンはカザフスタンの紙幣となって、今もなお人々の中に生き続けているのである。