2008年 12月 |

二人のロシア人狩人 -20世紀初頭の北満洲奥地で- [2008-12-05 11:11 by satotak]

「華夷一家」 -大清帝国の世界観- [2008-12-02 13:08 by satotak]

「華夷一家」 -大清帝国の世界観- [2008-12-02 13:08 by satotak]

2008年 12月 05日

ニコライ・A・バイコフ著、中田甫訳「バイコフの森 ?北満洲の密林物語」(集英社 1995)より:

鬱然(うつぜん)たる密林(タイガ)の静寂を破り、遠い銃声が響いてきた。私はぎくりとして耳をそばだてた。連れていた犬が、息を吸いこみ、利口そうな褐色の目でいぶかしげに私を見やった。私が声を立てぬようにと指で脅すと、賢い動物は尾を振って背に巻き、前もって踏みならしてある雪の上、私の横に座った。

私は岩山の険しい尾根の、がれ場のそばに立っていた。そこで、忠僕の黒ライカ犬シビルレットとジャコウジカの跡を追い求めていたのである。

私は岩山の険しい尾根の、がれ場のそばに立っていた。そこで、忠僕の黒ライカ犬シビルレットとジャコウジカの跡を追い求めていたのである。

黒い鬱蒼(うっそう)たるシベリアマツの森に覆われた張広才嶺(チャンクアンツァイリン)の支脈が、ぼんやりと青みがかって数十キロメートルにわたり、遠い空にかすんでいた。

下の谷底では、ここでは石河(シホ)と呼ばれている海林河(ハイリンホ)が、白いリボンのように曲がりくねりながら、暗い密林の高地を通り抜けていた。

山は静まり返っていた。曲がったシラカバの枯れた幹では、大きなクマゲラが丈夫な嘴(くちばし)で音を立ててつつきながら、哀れっぽく鳴いているだけであった。

上方には青空が広がっていた。絹雲が走るように流れていたが、それは、明日になれば雪が降り、風が吹くという前触れであった。

私は森の物音に耳を澄ましながら立ちつくしていた。その荘厳なまでの静謐(せいひつ)を破るものは、何ひとつとしてなかった。

このあたりには紅胡子(フンフーズ 匪賊)(注1)が出没していたので、不意をつかれてその手中に陥らぬよう、銃を撃った男の正体をつきとめておく必要があった。…

打つ手を決めなければならない。私は大声で犬を呼ぶと、銃を構えて先へ進んだ。

シラカバの幹の陰から人の姿が現れた。私がすぐそばまで近づき、「やあ、こんちは!」と言うと、男は両手で持っていた銃を下ろした。

「こんちわ!」見知らぬ男は答えた。

私の前に若い男が立っていたが、どうやらロシア人らしかった。中背で、均整がとれており、肩幅が広かった。長い亜麻(あま)色の髪がオオヤマネコの毛皮帽の下からのぞいていた。…

「あなたも狩りをなさってるんですか?」彼は、しばし沈黙していたのちに尋ねた。

「そうですよ」私は答えた。「ジャコウジカを探しとるんだが、ひょっとしたら、あなたがもう仕留められたのでは?」

「ええ、仕留めました。ほら、あの石の横に置いてあります。私はね、臓物抜きをしようとしていたら、あなたの姿が見えたので、相手が何者か確かめたかったんです。ぼくはヴェセロフスキー、名はアレクサンドル、父称(父の名から作られ、名の後につく)はイワノヴィチです。どうぞよろしく!」そう言うと、彼は大きいとはいえないが、がっちりした手を差し伸べた。…

日はすでに低く傾き、斜めの光が茂みのあちこちに射しこんでいた。暗くなった。私が別れを告げて立ち去ろうとすると、ヴェセロフスキーが先手を打ってきた。

「どこへ行くつもりです?ぼくの所へ来ませんか。小屋はすぐそこですよ。ぼくの小屋は、豪邸じゃないですがね、密林(やま)の雪の上で夜を明かすよりはましですよ」

彼のたっての要望でもあり、また森での野宿を考えると承知せざるをえなくなり、私は彼と並んで山腹を降り始めた。…

星空になった。私たちが険しい川岸に着いたときには、もう夜が訪れていた。崖下に二つの窓をもつ小屋がひっそりと建っていた。ノロ皮が打ち着けてある低くて大きな扉に表から突つかい棒がかってあった。

私たちは小屋へ入った。小屋の主がともした大豆油のランプの光で、かなり広い部屋が目に入った。壁ぎわに木製のベッドが置かれ、ふさふさした熊の毛皮がかぶせてあり、床の半分に同じような毛皮が敷いてあった。壁の横にかまどと、自然石を積み、粘土を塗った暖炉があった。さらに片側の壁には小さな机と椅子が置かれ、質素な小屋の調度品を補っていた。…

「ぼくの友達はまだです」テーブルに着きながら彼は言った。「多分、遠くに仕掛けた罠で手間取っているんでしょう。あのですね」−私のいぶかしげな表情を見て取ると、彼は言葉を続けた−「ぼくたちは二人でここに住んで、一緒に猟をしてるんです。ぼくは鉄砲一本槍(やり)ですが、連れのほうは銃ばかりでなくて、罠、つまり、それで毛皮獣を捕るんです。もう帰ってくるはずですがねえ。…ほうら、噂(うわさ)をすれば影とやら。帰ってきましたよ!」

…大きな話し声と犬の鳴き声が聞こえてきた。

シビルレットが緊張して背中の毛を逆立て、脅すように吠えだしたので、壁に打ち付けてある輪につながなければならなかった。

なんと驚いたことに、馬のいななきがするではないか。

いったい、なぜここに馬がいるのかと尋ねると、ヴェセロフスキーは、馬は三頭いて、一頭は馬車用、二頭は荷櫨(にぞり)用で、仕留めた獣を密林から鉄道沿線まで搬出するのに使うためだと言った。

「以前は、ただ働きみたいなもんで、運び出せないために、ずいぶん獣を無駄にしました。ところが、おかげさまで馬や運搬道具がなんとか手に入り、まあまあの暮らしをしてます。…

そのとき小屋へ、上背がある、もう若くはない男が入ってきた。かなり白いものが混ざった黒く濃い頬(ほお)ひげと、赤褐色の荒れた顔とは色の区別があまりつかなかった。

私は立ち上がって大男と握手したのだが、私の手はその大きな掌の中にすっぽり収まってしまった。彼は子供のようにいたずらっぼく笑うと、遠慮がちに首を振った。

「イリヤ・コンドラチェヴィチ・バラバシュ(名、父称、姓の順序)、あだ名はイリヤ・ムーロメツ(ロシア英雄伝説に登場する勇士)です!」ヴェセロフスキーは彼を紹介した。

「お好きなように呼んでください。ぼくは、いつもイリューシャ(イリヤの愛称)と呼んでますが、…」…

二人が獣の片づけや家事に追われている間に、私は彼らをよく観察し、ある程度の結論を得ることができた。

恐らく、アレクサンドル・ヴェセロフスキーはインテリ層に属しているが、イリヤ・バラバシュのほうは典型的な庶民であろう。私は、このようなきわめて特異な環境の下で、緊密な共同生活において異種の要素が結合したり、性格や理解力や物の考え方が異なっている性格の人が強い友情に結ばれているという事実に、深い興味を抱いた。…

イリヤはチェルニゴフ県(ウクライナ)の農民の出で、父に連れられてウスリー地方へ移住した。だが、不運なことに、父はチフスで亡くなり、彼は興凱(ハンカ)湖畔に建てた家を捨てて、ニコリスクヘ、そこからまたウラジヴォストークヘと移り、ドックの鍛冶(かじ)工になった。そこで五年ほど働いた。その後、商船会社の機械工になり、日本や、インドや、コンスタンチノープル(現イスタンブール)へも行った。やっとチェルニゴフ近郊の生まれ故郷の村へ帰ってきたものの、すべてになじめず、また極東地方へ舞い戻り、ウスリー州のチェルニゴフカ村に住民登録をした。

ここでは狩猟を業とし、かなりうまくいっていた。トタン葺(ぶ)きの家を建て、馬や牛も手に入れ、結婚もした。移住民の青年を雇い入れて朝鮮人労務者の仕事の監督をさせ、自分は秋から冬にかけて密林へ入って狩猟をした。こうして一年が過ぎた。ところがイリヤは、その移住民の青年と自分の妻とが、あまりに親しすぎることに感づいた。二人はついに、すでにかなり前から夫婦同然だったことを白状した。「勇士」イリヤは、言いようもない悲しさをぐっと抑え、その男に全財産を渡して妻とも別れ、永久に密林へと去ったのだが、その後、ヴェセロフスキーと出会うことになったのである。

こうした密林漂泊者の出来事の一部始終を知ったのはヴェセロフスキーの口からであった。それというのも、無口で陰気なイリヤは身の上話をしたがらず、…

「あなたは、どこで彼と知り合いになったんですか?」

中国煙草を短いパイプに詰め、一服吹かすと、彼は答えた。

「三年ほど前、ウスリー地方の、いわゆる、アヌーチン森で知り合ったんです。そのころ、ぼくは紅胡子を追跡して捕えるために派遣されていたんです」

ひと息つくと彼は続けた。「言っておきますが、ぼくはウラジヴォストークに司令部のある東シベリア連隊の将校だったんです」

「本名はヴェセロフスキーではありません。別にあります。ある理由で他人の身分証明書を手に入れなければならなかったんです。」…

「モスクワの陸軍幼年学校を出て、小尉に任官するとすぐに極東地方へ配属になりました。ぼくはここの手つかずの自然と特異な生活環境に心から引かれていたのです。ぼくが探し求めていたものをここで見つけたのはもちろんのことです。自然のままの原始的なこの地方に、ぼくは強烈な印象を受けました。ぼくは勤務の余暇を、アムール湾とウスリー湾とを取り囲んでいる山や森で過ごしていました。ついに、中尉になってからのことですが、この地方で最も興味のある地方の一つ、アヌーチノ村へ派遣されました。この近辺は、当時あらゆる鳥獣の豊庫だったのです。ぼくは半箇小隊を率いて密林を渉猟したのですが、それがさらに漂泊生活への愛着を強めたのです。ある行軍の途次、密林(やま)の中で偶然猟師の越冬小屋にぶつかり、そこで泊まりました。小屋主はまる一日後に、虎の毛皮を持って戻ってきたのです。それが、イリヤ・バラバシュなのです。ぼくは彼と馬が合い、このお人よしの力持ちが大好きになったのです……」

そのとき犬が吠えだし、シビルレットも寝台の下から這(は)い出し、外へ行かせてくれとせがんだ。

ヴェセロフスキーは毛皮を羽織って外へ出た。

依然として強風が吹き、密林は捻りを上げていた。

やがてヴェセロフスキーが戻り、雪を払いながら言った。「なんでもない嵐(あらし)のときには、犬はいつもこうなんです」…

「…そのころ、清国との戦い(注2)が始まると、ぼくは連隊付で満洲へ派兵されました。ずいぶんあちこち回りましたが、自然の美しさと鳥獣の豊かさでは、吉林省がいちばん気に入りました。ここでの猟は豪華なもので、密林にはありとあらゆる動物がひしめいているんです。まったく自由な暮らしができますよ。当時はすでに鉄道付属地では猟で生きていくロシア人が、ぼつぼつ出始めていました。彼らは戦争が終わると残留して、満洲の猟師になってしまったのです。

…戦争が終わって部隊がニコリスク(現ウスリースク)へ引き揚げると、すぐ予備役に編入してもらい、今までの生活に完全に見切りをつけ、背水の陣を敷いた、つまり、ウラジヴォストークで10ルーブル出し、他人の身分証明書を買ったんです。

あなたはそんなぼくを非難なさるでしょうが、こんな自由な暮らしをするには、そうするよりほかに手はなかったのです。そして、やれ身内だの、親類だの、やれコネだの、知己だのと、もうほんとうに嫌気がさしてしまい、過去とはきっぱり縁を切ることにしたのです。一度死んでしまい、生まれ変わる。」…

油が足りなくなったので、ランプが煤(すす)を出し始めた。彼はこれを完全に消さなくてはならなかった。あたりは真っ暗闇になり、凍てついたガラス窓に、やっと見えるほどの弱い光がちらついていただけであった。

風は強くなりまさり、小屋全体が風圧で揺れていた。森は嵐の海鳴りのようにざわめいていた。

鳴きやまぬコオロギが暖炉の陰で、はぜるような歌を歌い続けていた。…

「純益ですか?」彼は聞き直した。「どう言えばいいのかなあ。年に千ルーブルくらいは貯まるのかな、毎年ですよ。だが、これも、獣の数とか、天候とか、それにも増して本人次第ですがね。

体さえまめに動かせば、獣だって鳥だって捕れます。部屋でごろごろしてたら、獣も目に入りません。うまい諺(ことわざ)があるでしょう、《歩く狼は餌にありつく》とね。イリューシャのほうは肉獣がおもで、猪(いのしし)、赤鹿(あかしか)、?(のろ シカ科の小型動物)などを仕留めています。昨今は肉の値段ががた落ちで、以前は沿線で1プード(16.38キログラム)が5、6ルーブルで売れたものでした。そこでぼくは毛皮獣専門に切り替えました。黒貂(くろてん)、栗鼠(りす)、川獺(かわうそ)、貂(てん)、大山猫(おおやまねこ)、狐(きつね)、浣熊(あらいぐま)、熊(くま) − これがぼくの商売目的の動物です。虎を仕留めるのはまれです。じつにずる賢いやつですからね。それでもひと冬に一、二頭は捕えますが。こいつは金になる代物です。中国人たちは毛皮ばかりでなく、肉を臓物ぐるみ買い取ってくれますから。

だから大きな雄虎ならば、三百から四百ルーブルぐらい取れますよ。肉、骨、脂肪、内臓、脳など、すべて特別な薬の材料になるんです。ある知り合いの満洲人猟師の言葉ですが、虎の心臓を食べた者は、虎のように偉く、強くなれるのだそうです。むろん、これはたわいない迷信ですが。

ところが、袋角(ふくろつの)の卓効については、ぼくはこれを信じています。この物質が、貧血、瘰瀝(るいれき 頸部リンパ節結核)、老衰、その他多くの慢性疾患に効くことは間違いありません。わが医学界も、この物質の医薬品としての特性に、啓蒙的関心を抱くことが必要です。

ぼくたちは去年の夏、寧古塔(ニンクタ 現・寧安)で大きな袋角一本を八百ルーブルで売りました。だから、ここでもなんとか生きていけますよ!

ちょっぴり寂しいことは確かです。ときどき、憂愁に胸をさいなまれることはありますが、猟に出てしまえばけろりと忘れ、人の世がはるか彼方に思われるんです。浮き世の心配事はこの深い山奥には入ってきません。第一、虚偽、欺瞞、絶望などは起こる機会も、感じる場もないのです。ここでは人間が精神的、肉体的に生まれ変わり、過去を悔やむのではなく、将来に望みを託して強くなり、勢いよく前を見ているのです……ところで、もう夜中の二時ですよ!」ヴェセロフスキーはうわずった声で、鋼鉄側の懐中時計を枕の下へしまいながら言った。…

「あなたはね、紅胡子や土地の満洲人の猟師たちと、どのようにしてうまくやっているんですか?」私は尋ねた。「紅胡子どもはロシア人を憎んでおり、追撃に対して報復しているし、満洲人たちは野獣捕りでの危険な競争相手だと見なしているはずでしょう」

「紅胡子に関しては、おっしゃるとおりです。彼らはロシア人全部を憎んでいます。だが、襲うのは実際に彼らの邪魔立てをする者だけです。ぼくたちは彼らに手出しはしないので、邪魔にはならない。正しくは、彼らはぼくたちを怖がってはいないし、彼らの敵でもない。ふざけてぼくたちに手を出したり、因縁をつけて復讐するなんてはずはない。世話がやけて面倒なだけですから。たまに彼らはぼくたちの所へやって来ます。茶をもてなし、パンをくれてやると、また遠くの森へ消えていきます。とにかく、とてもいい、筋を通す、まじめな連中です。けっして理由もなく侮辱したり襲ったりはしません。

また、土地の満洲人猟師ときたら、彼らは一度もぼくたちに腹を立てたことはありません。穀物を取り上げるわけでもなければ、彼らの縄張り荒らしをしたこともありませんから。ここの山や森はじつに広大で、猟師が何人いようとも、たがいに邪魔になることはありません。ぼくたちは誰とでもじつに仲よく暮らしています。いちばん近い男は、ここから十露里(10.67キロメートル)ほどの所に住んでいます。もう八十歳近くの老入ですが、まだ頑健で、足の達者な勇気のある猟師です。ぼくたちの所にはよく立ち寄り、乾パンを添えて紅茶を飲むのが好きです。パンも好きで、歯のない口でもぐもぐ食べるのが滑稽です。」…

翌日の昼食までには、私はヴェセロフスキーに手を貸して熊を運んできた。毛皮をはぎ、体をいくつかに切って量った。すると18プード(約295キログラム)もある重量級の、なかなかの熊であった。私は気さくな森の漂泊者たちと食事を終えると、もうここの犬たちと仲よしになったシビルレットを口笛で呼び寄せ、横道河子(ハンダオヘーヅ)駅へと北東を目指し帰宅の途についた。

私は、未開の満洲密林の開拓者である、これらロシア人猟師(トラッパー)たちの僻遠(へきえん)の小屋で過ごしたときのことを思い起こしては、満足感に浸るのである。

事件の多い1904年が訪れた。

戦争(日露戦争)が勃発した。

満洲の地、とくに哈爾賓以南はまったく変貌し、千年の夢から覚めてこれを振り払い、二国の大軍の大激戦の行方に固唾(かたず)を呑み、刮目(かつもく)していた。…

戦いも終わりに近づいた。

困憊(こんぱい)の極に達した勝利者の軍隊は、最後の決戦に備えて静かに待機する敗者の北の大軍との闘いに入る術(すべ)もなく、手を拱(こまね)いていた。それは、必死の狩人が傷ついたライオンを前にしておずおずと後ずさりし、ライオンは目に瞋恚(しんい)の火を燃やし、恐ろしい口を開け、死の一撃をくわせようと、強力な脅威の脚を上げようとしている場面を思わせた。

新しい部隊が哈爾賓に到着した。駅頭は人の波であった。…

私は暇つぶしにプラットホームを歩きながら、東行きの郵便列車を待っていた。

ベルが鳴った。列車が前の駅を出たという合図だ。

「やあ、こんちは!こんな所でお目にかかれるとは思いませんでした!」すぐそばで大きな声がした。私は振り向いた。外套を着、アライグマの毛皮帽をかぶった将校が私の目の前に立っていた。彼は中背で、あごひげを剃っており、ブロンドの口ひげが左右に立っていた。大きな碧眼(へきがん)が物問いたげに、いたずらっぽく私を眺めていた。

この眼差しには何やら見覚えがあった。こんな表情豊かな目をどこかで見たような気がした。そして私は、あの鬱蒼たる密林と、険しい川岸に立っている見すぼらしい猟師小屋や、熊狩り、知り合った二人の猟師を思い出した。あれは二年前のことであった。…

旧満州東部 [全体図]

(注1) 紅胡子(フンフーズ 匪賊): 中国語でフンは「赤色」、フーヅはひげ。もと満洲ではロシア人を指した。転じて、19〜20世紀初頭にかけ、主として東満密林地帯に根拠地を持つ盗賊団を指すようになった。彼らの目的は現地の農民が作る阿片(あへん)や、ロシア人・中国人実業家、森林利権企業などからの物資の略奪、貢ぎ物の取り立てであった。のちに政治的勢力を持つに至る匪賊(ひぞく)団さえあった。これら匪賊対策は東清鉄道警備軍の重要な任務の一つであった。

(注2) 義和団事件(1900年)を指す。中国華北に起こった排他的反乱で、日、露、米ほか五か国が北京に出兵。ロシアはこの事件に事寄せ、満洲に出兵し、東清鉄道全線にも特別の警備軍を配して満洲を勢力下に置き、これが日露戦争の原因ともなった。

鬱然(うつぜん)たる密林(タイガ)の静寂を破り、遠い銃声が響いてきた。私はぎくりとして耳をそばだてた。連れていた犬が、息を吸いこみ、利口そうな褐色の目でいぶかしげに私を見やった。私が声を立てぬようにと指で脅すと、賢い動物は尾を振って背に巻き、前もって踏みならしてある雪の上、私の横に座った。

私は岩山の険しい尾根の、がれ場のそばに立っていた。そこで、忠僕の黒ライカ犬シビルレットとジャコウジカの跡を追い求めていたのである。

私は岩山の険しい尾根の、がれ場のそばに立っていた。そこで、忠僕の黒ライカ犬シビルレットとジャコウジカの跡を追い求めていたのである。黒い鬱蒼(うっそう)たるシベリアマツの森に覆われた張広才嶺(チャンクアンツァイリン)の支脈が、ぼんやりと青みがかって数十キロメートルにわたり、遠い空にかすんでいた。

下の谷底では、ここでは石河(シホ)と呼ばれている海林河(ハイリンホ)が、白いリボンのように曲がりくねりながら、暗い密林の高地を通り抜けていた。

山は静まり返っていた。曲がったシラカバの枯れた幹では、大きなクマゲラが丈夫な嘴(くちばし)で音を立ててつつきながら、哀れっぽく鳴いているだけであった。

上方には青空が広がっていた。絹雲が走るように流れていたが、それは、明日になれば雪が降り、風が吹くという前触れであった。

私は森の物音に耳を澄ましながら立ちつくしていた。その荘厳なまでの静謐(せいひつ)を破るものは、何ひとつとしてなかった。

このあたりには紅胡子(フンフーズ 匪賊)(注1)が出没していたので、不意をつかれてその手中に陥らぬよう、銃を撃った男の正体をつきとめておく必要があった。…

打つ手を決めなければならない。私は大声で犬を呼ぶと、銃を構えて先へ進んだ。

シラカバの幹の陰から人の姿が現れた。私がすぐそばまで近づき、「やあ、こんちは!」と言うと、男は両手で持っていた銃を下ろした。

「こんちわ!」見知らぬ男は答えた。

私の前に若い男が立っていたが、どうやらロシア人らしかった。中背で、均整がとれており、肩幅が広かった。長い亜麻(あま)色の髪がオオヤマネコの毛皮帽の下からのぞいていた。…

「あなたも狩りをなさってるんですか?」彼は、しばし沈黙していたのちに尋ねた。

「そうですよ」私は答えた。「ジャコウジカを探しとるんだが、ひょっとしたら、あなたがもう仕留められたのでは?」

「ええ、仕留めました。ほら、あの石の横に置いてあります。私はね、臓物抜きをしようとしていたら、あなたの姿が見えたので、相手が何者か確かめたかったんです。ぼくはヴェセロフスキー、名はアレクサンドル、父称(父の名から作られ、名の後につく)はイワノヴィチです。どうぞよろしく!」そう言うと、彼は大きいとはいえないが、がっちりした手を差し伸べた。…

日はすでに低く傾き、斜めの光が茂みのあちこちに射しこんでいた。暗くなった。私が別れを告げて立ち去ろうとすると、ヴェセロフスキーが先手を打ってきた。

「どこへ行くつもりです?ぼくの所へ来ませんか。小屋はすぐそこですよ。ぼくの小屋は、豪邸じゃないですがね、密林(やま)の雪の上で夜を明かすよりはましですよ」

彼のたっての要望でもあり、また森での野宿を考えると承知せざるをえなくなり、私は彼と並んで山腹を降り始めた。…

星空になった。私たちが険しい川岸に着いたときには、もう夜が訪れていた。崖下に二つの窓をもつ小屋がひっそりと建っていた。ノロ皮が打ち着けてある低くて大きな扉に表から突つかい棒がかってあった。

私たちは小屋へ入った。小屋の主がともした大豆油のランプの光で、かなり広い部屋が目に入った。壁ぎわに木製のベッドが置かれ、ふさふさした熊の毛皮がかぶせてあり、床の半分に同じような毛皮が敷いてあった。壁の横にかまどと、自然石を積み、粘土を塗った暖炉があった。さらに片側の壁には小さな机と椅子が置かれ、質素な小屋の調度品を補っていた。…

「ぼくの友達はまだです」テーブルに着きながら彼は言った。「多分、遠くに仕掛けた罠で手間取っているんでしょう。あのですね」−私のいぶかしげな表情を見て取ると、彼は言葉を続けた−「ぼくたちは二人でここに住んで、一緒に猟をしてるんです。ぼくは鉄砲一本槍(やり)ですが、連れのほうは銃ばかりでなくて、罠、つまり、それで毛皮獣を捕るんです。もう帰ってくるはずですがねえ。…ほうら、噂(うわさ)をすれば影とやら。帰ってきましたよ!」

…大きな話し声と犬の鳴き声が聞こえてきた。

シビルレットが緊張して背中の毛を逆立て、脅すように吠えだしたので、壁に打ち付けてある輪につながなければならなかった。

なんと驚いたことに、馬のいななきがするではないか。

いったい、なぜここに馬がいるのかと尋ねると、ヴェセロフスキーは、馬は三頭いて、一頭は馬車用、二頭は荷櫨(にぞり)用で、仕留めた獣を密林から鉄道沿線まで搬出するのに使うためだと言った。

「以前は、ただ働きみたいなもんで、運び出せないために、ずいぶん獣を無駄にしました。ところが、おかげさまで馬や運搬道具がなんとか手に入り、まあまあの暮らしをしてます。…

そのとき小屋へ、上背がある、もう若くはない男が入ってきた。かなり白いものが混ざった黒く濃い頬(ほお)ひげと、赤褐色の荒れた顔とは色の区別があまりつかなかった。

私は立ち上がって大男と握手したのだが、私の手はその大きな掌の中にすっぽり収まってしまった。彼は子供のようにいたずらっぼく笑うと、遠慮がちに首を振った。

「イリヤ・コンドラチェヴィチ・バラバシュ(名、父称、姓の順序)、あだ名はイリヤ・ムーロメツ(ロシア英雄伝説に登場する勇士)です!」ヴェセロフスキーは彼を紹介した。

「お好きなように呼んでください。ぼくは、いつもイリューシャ(イリヤの愛称)と呼んでますが、…」…

二人が獣の片づけや家事に追われている間に、私は彼らをよく観察し、ある程度の結論を得ることができた。

恐らく、アレクサンドル・ヴェセロフスキーはインテリ層に属しているが、イリヤ・バラバシュのほうは典型的な庶民であろう。私は、このようなきわめて特異な環境の下で、緊密な共同生活において異種の要素が結合したり、性格や理解力や物の考え方が異なっている性格の人が強い友情に結ばれているという事実に、深い興味を抱いた。…

イリヤはチェルニゴフ県(ウクライナ)の農民の出で、父に連れられてウスリー地方へ移住した。だが、不運なことに、父はチフスで亡くなり、彼は興凱(ハンカ)湖畔に建てた家を捨てて、ニコリスクヘ、そこからまたウラジヴォストークヘと移り、ドックの鍛冶(かじ)工になった。そこで五年ほど働いた。その後、商船会社の機械工になり、日本や、インドや、コンスタンチノープル(現イスタンブール)へも行った。やっとチェルニゴフ近郊の生まれ故郷の村へ帰ってきたものの、すべてになじめず、また極東地方へ舞い戻り、ウスリー州のチェルニゴフカ村に住民登録をした。

ここでは狩猟を業とし、かなりうまくいっていた。トタン葺(ぶ)きの家を建て、馬や牛も手に入れ、結婚もした。移住民の青年を雇い入れて朝鮮人労務者の仕事の監督をさせ、自分は秋から冬にかけて密林へ入って狩猟をした。こうして一年が過ぎた。ところがイリヤは、その移住民の青年と自分の妻とが、あまりに親しすぎることに感づいた。二人はついに、すでにかなり前から夫婦同然だったことを白状した。「勇士」イリヤは、言いようもない悲しさをぐっと抑え、その男に全財産を渡して妻とも別れ、永久に密林へと去ったのだが、その後、ヴェセロフスキーと出会うことになったのである。

こうした密林漂泊者の出来事の一部始終を知ったのはヴェセロフスキーの口からであった。それというのも、無口で陰気なイリヤは身の上話をしたがらず、…

「あなたは、どこで彼と知り合いになったんですか?」

中国煙草を短いパイプに詰め、一服吹かすと、彼は答えた。

「三年ほど前、ウスリー地方の、いわゆる、アヌーチン森で知り合ったんです。そのころ、ぼくは紅胡子を追跡して捕えるために派遣されていたんです」

ひと息つくと彼は続けた。「言っておきますが、ぼくはウラジヴォストークに司令部のある東シベリア連隊の将校だったんです」

「本名はヴェセロフスキーではありません。別にあります。ある理由で他人の身分証明書を手に入れなければならなかったんです。」…

「モスクワの陸軍幼年学校を出て、小尉に任官するとすぐに極東地方へ配属になりました。ぼくはここの手つかずの自然と特異な生活環境に心から引かれていたのです。ぼくが探し求めていたものをここで見つけたのはもちろんのことです。自然のままの原始的なこの地方に、ぼくは強烈な印象を受けました。ぼくは勤務の余暇を、アムール湾とウスリー湾とを取り囲んでいる山や森で過ごしていました。ついに、中尉になってからのことですが、この地方で最も興味のある地方の一つ、アヌーチノ村へ派遣されました。この近辺は、当時あらゆる鳥獣の豊庫だったのです。ぼくは半箇小隊を率いて密林を渉猟したのですが、それがさらに漂泊生活への愛着を強めたのです。ある行軍の途次、密林(やま)の中で偶然猟師の越冬小屋にぶつかり、そこで泊まりました。小屋主はまる一日後に、虎の毛皮を持って戻ってきたのです。それが、イリヤ・バラバシュなのです。ぼくは彼と馬が合い、このお人よしの力持ちが大好きになったのです……」

そのとき犬が吠えだし、シビルレットも寝台の下から這(は)い出し、外へ行かせてくれとせがんだ。

ヴェセロフスキーは毛皮を羽織って外へ出た。

依然として強風が吹き、密林は捻りを上げていた。

やがてヴェセロフスキーが戻り、雪を払いながら言った。「なんでもない嵐(あらし)のときには、犬はいつもこうなんです」…

「…そのころ、清国との戦い(注2)が始まると、ぼくは連隊付で満洲へ派兵されました。ずいぶんあちこち回りましたが、自然の美しさと鳥獣の豊かさでは、吉林省がいちばん気に入りました。ここでの猟は豪華なもので、密林にはありとあらゆる動物がひしめいているんです。まったく自由な暮らしができますよ。当時はすでに鉄道付属地では猟で生きていくロシア人が、ぼつぼつ出始めていました。彼らは戦争が終わると残留して、満洲の猟師になってしまったのです。

…戦争が終わって部隊がニコリスク(現ウスリースク)へ引き揚げると、すぐ予備役に編入してもらい、今までの生活に完全に見切りをつけ、背水の陣を敷いた、つまり、ウラジヴォストークで10ルーブル出し、他人の身分証明書を買ったんです。

あなたはそんなぼくを非難なさるでしょうが、こんな自由な暮らしをするには、そうするよりほかに手はなかったのです。そして、やれ身内だの、親類だの、やれコネだの、知己だのと、もうほんとうに嫌気がさしてしまい、過去とはきっぱり縁を切ることにしたのです。一度死んでしまい、生まれ変わる。」…

油が足りなくなったので、ランプが煤(すす)を出し始めた。彼はこれを完全に消さなくてはならなかった。あたりは真っ暗闇になり、凍てついたガラス窓に、やっと見えるほどの弱い光がちらついていただけであった。

風は強くなりまさり、小屋全体が風圧で揺れていた。森は嵐の海鳴りのようにざわめいていた。

鳴きやまぬコオロギが暖炉の陰で、はぜるような歌を歌い続けていた。…

「純益ですか?」彼は聞き直した。「どう言えばいいのかなあ。年に千ルーブルくらいは貯まるのかな、毎年ですよ。だが、これも、獣の数とか、天候とか、それにも増して本人次第ですがね。

体さえまめに動かせば、獣だって鳥だって捕れます。部屋でごろごろしてたら、獣も目に入りません。うまい諺(ことわざ)があるでしょう、《歩く狼は餌にありつく》とね。イリューシャのほうは肉獣がおもで、猪(いのしし)、赤鹿(あかしか)、?(のろ シカ科の小型動物)などを仕留めています。昨今は肉の値段ががた落ちで、以前は沿線で1プード(16.38キログラム)が5、6ルーブルで売れたものでした。そこでぼくは毛皮獣専門に切り替えました。黒貂(くろてん)、栗鼠(りす)、川獺(かわうそ)、貂(てん)、大山猫(おおやまねこ)、狐(きつね)、浣熊(あらいぐま)、熊(くま) − これがぼくの商売目的の動物です。虎を仕留めるのはまれです。じつにずる賢いやつですからね。それでもひと冬に一、二頭は捕えますが。こいつは金になる代物です。中国人たちは毛皮ばかりでなく、肉を臓物ぐるみ買い取ってくれますから。

だから大きな雄虎ならば、三百から四百ルーブルぐらい取れますよ。肉、骨、脂肪、内臓、脳など、すべて特別な薬の材料になるんです。ある知り合いの満洲人猟師の言葉ですが、虎の心臓を食べた者は、虎のように偉く、強くなれるのだそうです。むろん、これはたわいない迷信ですが。

ところが、袋角(ふくろつの)の卓効については、ぼくはこれを信じています。この物質が、貧血、瘰瀝(るいれき 頸部リンパ節結核)、老衰、その他多くの慢性疾患に効くことは間違いありません。わが医学界も、この物質の医薬品としての特性に、啓蒙的関心を抱くことが必要です。

ぼくたちは去年の夏、寧古塔(ニンクタ 現・寧安)で大きな袋角一本を八百ルーブルで売りました。だから、ここでもなんとか生きていけますよ!

ちょっぴり寂しいことは確かです。ときどき、憂愁に胸をさいなまれることはありますが、猟に出てしまえばけろりと忘れ、人の世がはるか彼方に思われるんです。浮き世の心配事はこの深い山奥には入ってきません。第一、虚偽、欺瞞、絶望などは起こる機会も、感じる場もないのです。ここでは人間が精神的、肉体的に生まれ変わり、過去を悔やむのではなく、将来に望みを託して強くなり、勢いよく前を見ているのです……ところで、もう夜中の二時ですよ!」ヴェセロフスキーはうわずった声で、鋼鉄側の懐中時計を枕の下へしまいながら言った。…

「あなたはね、紅胡子や土地の満洲人の猟師たちと、どのようにしてうまくやっているんですか?」私は尋ねた。「紅胡子どもはロシア人を憎んでおり、追撃に対して報復しているし、満洲人たちは野獣捕りでの危険な競争相手だと見なしているはずでしょう」

「紅胡子に関しては、おっしゃるとおりです。彼らはロシア人全部を憎んでいます。だが、襲うのは実際に彼らの邪魔立てをする者だけです。ぼくたちは彼らに手出しはしないので、邪魔にはならない。正しくは、彼らはぼくたちを怖がってはいないし、彼らの敵でもない。ふざけてぼくたちに手を出したり、因縁をつけて復讐するなんてはずはない。世話がやけて面倒なだけですから。たまに彼らはぼくたちの所へやって来ます。茶をもてなし、パンをくれてやると、また遠くの森へ消えていきます。とにかく、とてもいい、筋を通す、まじめな連中です。けっして理由もなく侮辱したり襲ったりはしません。

また、土地の満洲人猟師ときたら、彼らは一度もぼくたちに腹を立てたことはありません。穀物を取り上げるわけでもなければ、彼らの縄張り荒らしをしたこともありませんから。ここの山や森はじつに広大で、猟師が何人いようとも、たがいに邪魔になることはありません。ぼくたちは誰とでもじつに仲よく暮らしています。いちばん近い男は、ここから十露里(10.67キロメートル)ほどの所に住んでいます。もう八十歳近くの老入ですが、まだ頑健で、足の達者な勇気のある猟師です。ぼくたちの所にはよく立ち寄り、乾パンを添えて紅茶を飲むのが好きです。パンも好きで、歯のない口でもぐもぐ食べるのが滑稽です。」…

翌日の昼食までには、私はヴェセロフスキーに手を貸して熊を運んできた。毛皮をはぎ、体をいくつかに切って量った。すると18プード(約295キログラム)もある重量級の、なかなかの熊であった。私は気さくな森の漂泊者たちと食事を終えると、もうここの犬たちと仲よしになったシビルレットを口笛で呼び寄せ、横道河子(ハンダオヘーヅ)駅へと北東を目指し帰宅の途についた。

私は、未開の満洲密林の開拓者である、これらロシア人猟師(トラッパー)たちの僻遠(へきえん)の小屋で過ごしたときのことを思い起こしては、満足感に浸るのである。

事件の多い1904年が訪れた。

戦争(日露戦争)が勃発した。

満洲の地、とくに哈爾賓以南はまったく変貌し、千年の夢から覚めてこれを振り払い、二国の大軍の大激戦の行方に固唾(かたず)を呑み、刮目(かつもく)していた。…

戦いも終わりに近づいた。

困憊(こんぱい)の極に達した勝利者の軍隊は、最後の決戦に備えて静かに待機する敗者の北の大軍との闘いに入る術(すべ)もなく、手を拱(こまね)いていた。それは、必死の狩人が傷ついたライオンを前にしておずおずと後ずさりし、ライオンは目に瞋恚(しんい)の火を燃やし、恐ろしい口を開け、死の一撃をくわせようと、強力な脅威の脚を上げようとしている場面を思わせた。

新しい部隊が哈爾賓に到着した。駅頭は人の波であった。…

私は暇つぶしにプラットホームを歩きながら、東行きの郵便列車を待っていた。

ベルが鳴った。列車が前の駅を出たという合図だ。

「やあ、こんちは!こんな所でお目にかかれるとは思いませんでした!」すぐそばで大きな声がした。私は振り向いた。外套を着、アライグマの毛皮帽をかぶった将校が私の目の前に立っていた。彼は中背で、あごひげを剃っており、ブロンドの口ひげが左右に立っていた。大きな碧眼(へきがん)が物問いたげに、いたずらっぽく私を眺めていた。

この眼差しには何やら見覚えがあった。こんな表情豊かな目をどこかで見たような気がした。そして私は、あの鬱蒼たる密林と、険しい川岸に立っている見すぼらしい猟師小屋や、熊狩り、知り合った二人の猟師を思い出した。あれは二年前のことであった。…

旧満州東部 [全体図]

(注1) 紅胡子(フンフーズ 匪賊): 中国語でフンは「赤色」、フーヅはひげ。もと満洲ではロシア人を指した。転じて、19〜20世紀初頭にかけ、主として東満密林地帯に根拠地を持つ盗賊団を指すようになった。彼らの目的は現地の農民が作る阿片(あへん)や、ロシア人・中国人実業家、森林利権企業などからの物資の略奪、貢ぎ物の取り立てであった。のちに政治的勢力を持つに至る匪賊(ひぞく)団さえあった。これら匪賊対策は東清鉄道警備軍の重要な任務の一つであった。

(注2) 義和団事件(1900年)を指す。中国華北に起こった排他的反乱で、日、露、米ほか五か国が北京に出兵。ロシアはこの事件に事寄せ、満洲に出兵し、東清鉄道全線にも特別の警備軍を配して満洲を勢力下に置き、これが日露戦争の原因ともなった。

2008年 12月 02日

石橋崇雄著「大清帝国」(講談社 2000)より:

華を超えた夷

『大義覚迷録』(注1)に見られる多民族国家としての考え方を称して大中華主義という。しかし、大清帝国の世界観は中華世界の枠内で捉えうるものではなかった。満洲族のハンとして盛京[瀋陽]の宮殿にある八角殿に座し、北アジアの大ハンとして避暑山荘[承徳(熱河)]にあってマカートニーを手玉に取り、中華世界の大皇帝として北京の紫禁城に座すその姿は、単なる夷狄の血を継承する中国皇帝の姿にとどまるだけのものではない。イエズス会士とヨーロッパを語り、典礼問題でローマ教皇庁を叱り飛ばす。ロシアと渡り合って自らの領域を固め、多世界の文化の粋を結集した円明園で政務を執る。問題に対する解決は積極的に試みるが、結果には固執しない。変化をおおらかに受け入れて成長する。それはやはり中華世界の枠内に閉じ込められた中国皇帝としての姿には収めきれない。

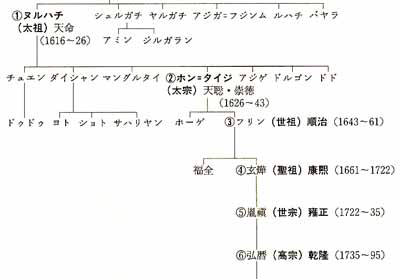

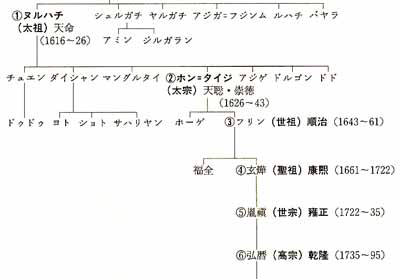

清朝系図 [全体図]

確かに「華夷一家」としての複合多民族国家である。が、華におもねる「華夷一家」ではない。それにはあまりにも、夷に抱合させる部分が大きく、広いからである。具体的な領域上の支配関係こそないが、この夷にはイエズス会士を介してのヨーロッパ文化さえ含まれている。領域上の大清国世界は、満洲族世界から中華世界、北アジア世界、チベット世界、中央アジア東トルキスタンのイスラム世界を内包する。文化の上ではさらにヨーロッパ世界までが抱合される。そこにある世界観は、北アジア世界をも越えた大ハンの意識であったのではないか。まさに中華世界をも単に内包する一世界に過ぎないまでに拡大した「華夷一家」の世界の現出であった。その意味では「華夷一家」と称するのも正確ではないことになる。正しくは「夷華一家」の世界帝国と称するべきであろう。清朝の中で夷は華を越えていたのである。

中国を「閉ざされた自給自足世界」と見なす説がある。だが清朝は決して閉ざされてはいない。それが、たぐい稀なる拡大発展を実現した原動力でもあったろう。そして「夷華一家」の世界帝国を実現した結果、大清帝国世界内では自給自足が可能であった。その意味では「閉ざされた自給自足世界」とも言えるかもしれない。無ければ困るものが無いからである。しかし、乾隆帝時代が終り、清朝も動脈硬化をきたして保守化した。もはや「夷華一家」の政治力・軍事力・経済力はヨーロッパの「野蛮な自分中心主義」の破壊力には太刀打ちできなくなっていた。清朝が滅び、「夷華一家」の世界帝国から再び中華世界の後遺症が残る「中国」に戻ったこの世界は、現在にいたるまで自己再生の道の途上にあるのである。

絶えまなき革新の力

比類ない大清「帝国」への第一歩は、太祖ヌルハチによる孤立無援の経済覇権闘争に始まった。その結果、自身が属していた建州部を統合してマンジュ国を樹立した後、さらに東北部における女真(満洲)族の統合を果たして複合部族国家としてのアイシン国を形成したヌルハチは、相互に血縁上や民族上の結合関係を持たない複数の部族集団から成るという、不安定な要素を抱える複合部族国家の管轄・支配を強化する中で、分権に基づく伝統的部族制の中では革新的ともいうべき政策によって自らの集権体制を築き上げ、漢族農耕地域を経済基盤とすることも開始した。そこに伝統的分権体制を保持しようとする保守派の反動が生まれ、その結果がヌルハチの後継者としてホン=タイジを選択することになった。

即位後、太宗ホン=タイジはモンゴル族・漢族を自己の新たな勢力基盤に加える独自の革新的政策を採用し、その集権体制を築き上げようとした。その結果が、内モンゴルを平定し、東北部での満洲・モンゴル・漢族世界を統合した多民族国家としての大清国の成立となった。ここに旗人社会の頂点に立つハンは満洲・モンゴル・漢族に推戴された大清皇帝を兼ねることになったのである。ここで再度、伝統的分権体制を保持しようとする保守派からの反動が起こり、ドルゴンを摂政とする世祖順治帝の即位となった。その直後にたまたま明朝が滅亡した機に乗じた大清国は、明朝の後継者として中国内地に進出し、東北部・内モンゴル・中国内地にまたがって君臨し、待望の巨大な経済基盤を手中に収める独自の多民族国家としての清朝へと大きく変身する転機を得た。ただし、その支配層の本質はいまだ伝統的部族制に立脚する性格が強く、あくまでもその中においてドルゴンは自身の独裁体制を強化することになった。

ドルゴンの死後、親政を開始した順治帝は、中国化という当時の旗人社会にあっては革新的というべき政策を採用することで自己の集権化を図ったが、果たす前に死去した。そこに三度(みたび)、伝統的分権体制を保持しようとする保守派の反動が現れることになった。四人の輔政大臣が補佐する形式で聖祖康煕帝を即位させると共に、順治帝の中国化政策を象徴する内十三衙門を撤廃した。

才知によってこの輔政大臣を失脚させて親政を開始した康煕帝は、いわば夷狄としての満洲族の血を引きながらも中華世界の北京に生を受けている点で、華夷の同居する清朝最初のハン=皇帝であった。三藩の乱を平定し、鄭氏一族をも下して明朝再興運動を終息させ、中国統→を果たしたことは、単に中国内地における漢族を併合したことだけにとどまらず、その巨大な経済基盤を確保することに繋がった。この機に、帝は八旗制を改革する革新的政策を打ち出し、それまでの伝統に裏打ちされた族制内の秩序を変えて、その独裁化を図ろうとした。支配領域も東北部・内モンゴル・中国内地に加えて、外モンゴルからチベットまでに拡大されることになり、帝は承徳(熱河)の地に避暑山荘の建設も始めた。ロシアとの間にネルチンスク条約を締結したことで、清朝の版図がそのまま、内外から中国として認識される契機も生まれることになった。

帝の素養は、満洲族世界の伝統文化や中華世界の伝統文化に加え、イエズス会士を通じてヨーロッパ世界における当時最新の学問知識までにも及んでいた。となれば帝の内部では既に「華夷一家」の基盤はできていたようにも思える。しかし、ネルチンスク条約の国内発表に際して中華世界の伝統に妥協する形でしか対処できなかったように、それが国内の華夷思想に対する具体的な施策として現れるまでには至らなかった。のみならず、中国史上でも数少ない長期政権保持の弊害でもあろうか、晩年の帝には壮年期の革新性は姿を消し、保守に転じた姿しか見えてこない。皇太子にまつわる旗人社会内の混乱に対する弾圧と皇太子に対する再度の廃位・幽閉に苦悩する姿は、往時の手際よい政治能力と隔世の感がある。

その力が止んだ時……

その後を継いだ世宗雍正帝の即位には、謎めいた暗い印象こそ付きまとっているものの、康煕帝の即位までに繰り返しみられたような保守の反動はもはやうかがえない。とはいえ、康煕帝晩年の保守政治による旗内の混乱は激化しており、即位時の状況は決して安定したものではなかった。その不安定さの中で即位したことを原動力として、自らの独裁権確立に邁進した雍正帝による国内政治は、いうなればそのすべてが康煕帝晩年の保守政治に対する革新政治として位置付けられるものであった。康煕帝による中国統一を背景とする旗(満洲・モンゴル・漢)・漢(中国内地)における「華夷一家」としての清朝における支配権の確立は、雍正帝による絶対権の確立によって成し遂げられたのである。夷から華に返答した史上初めての政治思想である『大義覚迷録』はその革新性を最もよく象徴するものであった。

続く高宗乾隆帝は、雍正帝による支配権確立を背景とする安定の中で即位したことになる。康煕・雍正の両帝が蓄財した豊かな国庫もある。いわば、政治・経済・軍事の諸条件に最も恵まれた中での即位なのである。帝以前における歴代のハン=皇帝の即位時にみられたような不安定な要素は皆無といえる。そうした恵まれた環境では革新性が生まれることは難しい。革新性を求める原動力となる負の条件が欠如しているからである。となれば、そこからは保守の立場しか生まれ得ない。雍正帝による『大義覚迷録』を禁書処分にした自主規制は、それを象徴していよう。理論の欠落を実践で埋めるかのように打ち続けられた外征による領土拡大も、革新性によるものというよりは保守性から生まれたものとの感が強い。たしかにその結果として、モンゴル・チベット・ウイグルを併合し、清朝の経済基盤である中国内地を取り囲む外壁となる藩部を完成することになった。しかし、外壁を築くことが大きな目的であったかにみえる点からして、守りの姿勢ではなかろうか。

清朝の最大版図 [拡大図]

とはいえ、ここに形成された清朝の最大版図には、中国に君臨する王朝としては史上初めて、イスラム世界の一部をも収められており、入関(注2)前におけるマンジュ国の樹立から不断に続いた清朝の領域拡大過程における、いわば新たな多民族国家への脱皮ともいうべき政治上の変遷を反映する成長段階の最終部分であり、複合多民族国家清朝の完成と捉えうるものである。ここからは、清朝の政治的変遷と多民族国家として発展・拡大する過程とが表裏一体のものであったことを直ちにみて取れよう。

そしてこの保守性による乾隆帝の長期に亘る外征は、最大版図を形成した代償として、豊かな国庫を浪費し、回復不可能な国力の低下を後に残すことになった。いわば革新と保守との軋轢(あつれき)を重ねることで成長.拡大し続けてきた清朝の特性は、乾隆帝によって終焉を迎えたことになる。そこから新たな革新を生み出すだけの余力はもはや残っていなかったのである。

(注1) 大義覚迷録: 中国内地を統一・支配した最後の非漢族王朝である清朝。その中央集権制の頂点に立つ、独裁権力としての皇帝権の確立をみたとされる雍正帝が、史上初めて夷の側から華の唱える華夷思想に対して反論し、清朝の正統性(皇帝としての正当性)を政治思想として主張しようとしたのが『大義覚迷録』であった。

『大義覚迷録』の意は、雍正帝の大いなる義の徳によって清朝の正統性に疑義を持つ輩(やから)の迷いを覚まさせる記録というものである。記録とは何か。これは裁判記録なのである。それも、理論に秀でたたぐい稀なる皇帝が開いた御前裁判の記録である。朱子学の流れを汲み、強い反清思想を唱え、今は亡き呂留良(りょりゅうりょう)の思想に影響されて反清運動を展開した曾静(そうせい)らが被告。弁護士はいない。検事と裁判官は帝自身である。とうてい被告に分があるとは思えない御前裁判であった。

ではなぜ、雍正帝は自分の考えを上諭の形で下さなかったのであろうか。なぜ、このように面倒な手順を踏んだのであろうか。答えはさほど難しくはない。自分の正しさを本人の言葉だけをつづっていくら力説しようと、聞く側は耳を貸さないであろう。たとい真実に近かろうと、その言葉をそのまま受け止めるであろうなどとは、とうてい期待できない。世の現実とはそうしたものである。それよりも反清運動を続ける当の人物に自己批判してもらった方が影響力は大きい。帝の意図はそこにあった。帝と曾静らが問答を繰り返し、結果として曾静らが自己批判して清朝の正統性を認めることになった裁判記録。それが『大義覚迷録』なのである。

(注2) 清朝入関:1644(順治元)年5月、ヌルハチの第14子、摂政 和碩睿親王(せっしょうホショイえいしんのう)ドルゴンが率いる大清の精鋭軍は、もと明の総兵官呉三桂(ごさんけい)の先導によって万里の長城の最東端に位置する山海関を通り、明朝崩壊直後の中国内地に進んだ。大清が北京に入城した時の情景を、『大清世祖実録』は次のように語る。

5月1日、摂政和碩睿親王ドルゴン率いる大清の軍隊が北京の東方すぐ近くにある通州(つうしゅう)まで来たところ、通州を管轄する知州は百姓を引き連れ、大清を喜び迎えて、これに降(くだ)った。そこで大清は諭を下してこれらの者に薙髪(ていはつ)させた。翌2日、大清の軍隊はついに燕京(えんけい)(北京(ペキン))城までやって来た。故(もと)の明の文武官員は城外五里まで出て、これを喜び迎えた。…

華を超えた夷

『大義覚迷録』(注1)に見られる多民族国家としての考え方を称して大中華主義という。しかし、大清帝国の世界観は中華世界の枠内で捉えうるものではなかった。満洲族のハンとして盛京[瀋陽]の宮殿にある八角殿に座し、北アジアの大ハンとして避暑山荘[承徳(熱河)]にあってマカートニーを手玉に取り、中華世界の大皇帝として北京の紫禁城に座すその姿は、単なる夷狄の血を継承する中国皇帝の姿にとどまるだけのものではない。イエズス会士とヨーロッパを語り、典礼問題でローマ教皇庁を叱り飛ばす。ロシアと渡り合って自らの領域を固め、多世界の文化の粋を結集した円明園で政務を執る。問題に対する解決は積極的に試みるが、結果には固執しない。変化をおおらかに受け入れて成長する。それはやはり中華世界の枠内に閉じ込められた中国皇帝としての姿には収めきれない。

清朝系図 [全体図]

確かに「華夷一家」としての複合多民族国家である。が、華におもねる「華夷一家」ではない。それにはあまりにも、夷に抱合させる部分が大きく、広いからである。具体的な領域上の支配関係こそないが、この夷にはイエズス会士を介してのヨーロッパ文化さえ含まれている。領域上の大清国世界は、満洲族世界から中華世界、北アジア世界、チベット世界、中央アジア東トルキスタンのイスラム世界を内包する。文化の上ではさらにヨーロッパ世界までが抱合される。そこにある世界観は、北アジア世界をも越えた大ハンの意識であったのではないか。まさに中華世界をも単に内包する一世界に過ぎないまでに拡大した「華夷一家」の世界の現出であった。その意味では「華夷一家」と称するのも正確ではないことになる。正しくは「夷華一家」の世界帝国と称するべきであろう。清朝の中で夷は華を越えていたのである。

中国を「閉ざされた自給自足世界」と見なす説がある。だが清朝は決して閉ざされてはいない。それが、たぐい稀なる拡大発展を実現した原動力でもあったろう。そして「夷華一家」の世界帝国を実現した結果、大清帝国世界内では自給自足が可能であった。その意味では「閉ざされた自給自足世界」とも言えるかもしれない。無ければ困るものが無いからである。しかし、乾隆帝時代が終り、清朝も動脈硬化をきたして保守化した。もはや「夷華一家」の政治力・軍事力・経済力はヨーロッパの「野蛮な自分中心主義」の破壊力には太刀打ちできなくなっていた。清朝が滅び、「夷華一家」の世界帝国から再び中華世界の後遺症が残る「中国」に戻ったこの世界は、現在にいたるまで自己再生の道の途上にあるのである。

絶えまなき革新の力

比類ない大清「帝国」への第一歩は、太祖ヌルハチによる孤立無援の経済覇権闘争に始まった。その結果、自身が属していた建州部を統合してマンジュ国を樹立した後、さらに東北部における女真(満洲)族の統合を果たして複合部族国家としてのアイシン国を形成したヌルハチは、相互に血縁上や民族上の結合関係を持たない複数の部族集団から成るという、不安定な要素を抱える複合部族国家の管轄・支配を強化する中で、分権に基づく伝統的部族制の中では革新的ともいうべき政策によって自らの集権体制を築き上げ、漢族農耕地域を経済基盤とすることも開始した。そこに伝統的分権体制を保持しようとする保守派の反動が生まれ、その結果がヌルハチの後継者としてホン=タイジを選択することになった。

即位後、太宗ホン=タイジはモンゴル族・漢族を自己の新たな勢力基盤に加える独自の革新的政策を採用し、その集権体制を築き上げようとした。その結果が、内モンゴルを平定し、東北部での満洲・モンゴル・漢族世界を統合した多民族国家としての大清国の成立となった。ここに旗人社会の頂点に立つハンは満洲・モンゴル・漢族に推戴された大清皇帝を兼ねることになったのである。ここで再度、伝統的分権体制を保持しようとする保守派からの反動が起こり、ドルゴンを摂政とする世祖順治帝の即位となった。その直後にたまたま明朝が滅亡した機に乗じた大清国は、明朝の後継者として中国内地に進出し、東北部・内モンゴル・中国内地にまたがって君臨し、待望の巨大な経済基盤を手中に収める独自の多民族国家としての清朝へと大きく変身する転機を得た。ただし、その支配層の本質はいまだ伝統的部族制に立脚する性格が強く、あくまでもその中においてドルゴンは自身の独裁体制を強化することになった。

ドルゴンの死後、親政を開始した順治帝は、中国化という当時の旗人社会にあっては革新的というべき政策を採用することで自己の集権化を図ったが、果たす前に死去した。そこに三度(みたび)、伝統的分権体制を保持しようとする保守派の反動が現れることになった。四人の輔政大臣が補佐する形式で聖祖康煕帝を即位させると共に、順治帝の中国化政策を象徴する内十三衙門を撤廃した。

才知によってこの輔政大臣を失脚させて親政を開始した康煕帝は、いわば夷狄としての満洲族の血を引きながらも中華世界の北京に生を受けている点で、華夷の同居する清朝最初のハン=皇帝であった。三藩の乱を平定し、鄭氏一族をも下して明朝再興運動を終息させ、中国統→を果たしたことは、単に中国内地における漢族を併合したことだけにとどまらず、その巨大な経済基盤を確保することに繋がった。この機に、帝は八旗制を改革する革新的政策を打ち出し、それまでの伝統に裏打ちされた族制内の秩序を変えて、その独裁化を図ろうとした。支配領域も東北部・内モンゴル・中国内地に加えて、外モンゴルからチベットまでに拡大されることになり、帝は承徳(熱河)の地に避暑山荘の建設も始めた。ロシアとの間にネルチンスク条約を締結したことで、清朝の版図がそのまま、内外から中国として認識される契機も生まれることになった。

帝の素養は、満洲族世界の伝統文化や中華世界の伝統文化に加え、イエズス会士を通じてヨーロッパ世界における当時最新の学問知識までにも及んでいた。となれば帝の内部では既に「華夷一家」の基盤はできていたようにも思える。しかし、ネルチンスク条約の国内発表に際して中華世界の伝統に妥協する形でしか対処できなかったように、それが国内の華夷思想に対する具体的な施策として現れるまでには至らなかった。のみならず、中国史上でも数少ない長期政権保持の弊害でもあろうか、晩年の帝には壮年期の革新性は姿を消し、保守に転じた姿しか見えてこない。皇太子にまつわる旗人社会内の混乱に対する弾圧と皇太子に対する再度の廃位・幽閉に苦悩する姿は、往時の手際よい政治能力と隔世の感がある。

その力が止んだ時……

その後を継いだ世宗雍正帝の即位には、謎めいた暗い印象こそ付きまとっているものの、康煕帝の即位までに繰り返しみられたような保守の反動はもはやうかがえない。とはいえ、康煕帝晩年の保守政治による旗内の混乱は激化しており、即位時の状況は決して安定したものではなかった。その不安定さの中で即位したことを原動力として、自らの独裁権確立に邁進した雍正帝による国内政治は、いうなればそのすべてが康煕帝晩年の保守政治に対する革新政治として位置付けられるものであった。康煕帝による中国統一を背景とする旗(満洲・モンゴル・漢)・漢(中国内地)における「華夷一家」としての清朝における支配権の確立は、雍正帝による絶対権の確立によって成し遂げられたのである。夷から華に返答した史上初めての政治思想である『大義覚迷録』はその革新性を最もよく象徴するものであった。

続く高宗乾隆帝は、雍正帝による支配権確立を背景とする安定の中で即位したことになる。康煕・雍正の両帝が蓄財した豊かな国庫もある。いわば、政治・経済・軍事の諸条件に最も恵まれた中での即位なのである。帝以前における歴代のハン=皇帝の即位時にみられたような不安定な要素は皆無といえる。そうした恵まれた環境では革新性が生まれることは難しい。革新性を求める原動力となる負の条件が欠如しているからである。となれば、そこからは保守の立場しか生まれ得ない。雍正帝による『大義覚迷録』を禁書処分にした自主規制は、それを象徴していよう。理論の欠落を実践で埋めるかのように打ち続けられた外征による領土拡大も、革新性によるものというよりは保守性から生まれたものとの感が強い。たしかにその結果として、モンゴル・チベット・ウイグルを併合し、清朝の経済基盤である中国内地を取り囲む外壁となる藩部を完成することになった。しかし、外壁を築くことが大きな目的であったかにみえる点からして、守りの姿勢ではなかろうか。

清朝の最大版図 [拡大図]

とはいえ、ここに形成された清朝の最大版図には、中国に君臨する王朝としては史上初めて、イスラム世界の一部をも収められており、入関(注2)前におけるマンジュ国の樹立から不断に続いた清朝の領域拡大過程における、いわば新たな多民族国家への脱皮ともいうべき政治上の変遷を反映する成長段階の最終部分であり、複合多民族国家清朝の完成と捉えうるものである。ここからは、清朝の政治的変遷と多民族国家として発展・拡大する過程とが表裏一体のものであったことを直ちにみて取れよう。

そしてこの保守性による乾隆帝の長期に亘る外征は、最大版図を形成した代償として、豊かな国庫を浪費し、回復不可能な国力の低下を後に残すことになった。いわば革新と保守との軋轢(あつれき)を重ねることで成長.拡大し続けてきた清朝の特性は、乾隆帝によって終焉を迎えたことになる。そこから新たな革新を生み出すだけの余力はもはや残っていなかったのである。

(注1) 大義覚迷録: 中国内地を統一・支配した最後の非漢族王朝である清朝。その中央集権制の頂点に立つ、独裁権力としての皇帝権の確立をみたとされる雍正帝が、史上初めて夷の側から華の唱える華夷思想に対して反論し、清朝の正統性(皇帝としての正当性)を政治思想として主張しようとしたのが『大義覚迷録』であった。

『大義覚迷録』の意は、雍正帝の大いなる義の徳によって清朝の正統性に疑義を持つ輩(やから)の迷いを覚まさせる記録というものである。記録とは何か。これは裁判記録なのである。それも、理論に秀でたたぐい稀なる皇帝が開いた御前裁判の記録である。朱子学の流れを汲み、強い反清思想を唱え、今は亡き呂留良(りょりゅうりょう)の思想に影響されて反清運動を展開した曾静(そうせい)らが被告。弁護士はいない。検事と裁判官は帝自身である。とうてい被告に分があるとは思えない御前裁判であった。

ではなぜ、雍正帝は自分の考えを上諭の形で下さなかったのであろうか。なぜ、このように面倒な手順を踏んだのであろうか。答えはさほど難しくはない。自分の正しさを本人の言葉だけをつづっていくら力説しようと、聞く側は耳を貸さないであろう。たとい真実に近かろうと、その言葉をそのまま受け止めるであろうなどとは、とうてい期待できない。世の現実とはそうしたものである。それよりも反清運動を続ける当の人物に自己批判してもらった方が影響力は大きい。帝の意図はそこにあった。帝と曾静らが問答を繰り返し、結果として曾静らが自己批判して清朝の正統性を認めることになった裁判記録。それが『大義覚迷録』なのである。

(注2) 清朝入関:1644(順治元)年5月、ヌルハチの第14子、摂政 和碩睿親王(せっしょうホショイえいしんのう)ドルゴンが率いる大清の精鋭軍は、もと明の総兵官呉三桂(ごさんけい)の先導によって万里の長城の最東端に位置する山海関を通り、明朝崩壊直後の中国内地に進んだ。大清が北京に入城した時の情景を、『大清世祖実録』は次のように語る。

5月1日、摂政和碩睿親王ドルゴン率いる大清の軍隊が北京の東方すぐ近くにある通州(つうしゅう)まで来たところ、通州を管轄する知州は百姓を引き連れ、大清を喜び迎えて、これに降(くだ)った。そこで大清は諭を下してこれらの者に薙髪(ていはつ)させた。翌2日、大清の軍隊はついに燕京(えんけい)(北京(ペキン))城までやって来た。故(もと)の明の文武官員は城外五里まで出て、これを喜び迎えた。…