2009年 02月 07日

川本芳昭著「中国史のなかの諸民族」(山川出版社 2004)より:

遼や元を生み出したモンゴル高原の東境には南北1500キロにおよぶ大興安嶺(こうあんれい)が横たわる。その東麓には現中国の東北地方、かつて満州と呼ばれた大平原地帯が存在する。

この大地は古来より言語的にツングース系に属する狩猟・牧畜を生業とする民族が活躍した舞台であり、古くは粛慎(しゅくしん)、?婁(ゆうろう)、勿吉(ぶつきち)、靺鞨(まっかつ)などと呼ばれる諸族が活躍したことを中国の史書は伝えており、なかには高句麗(こうくり)や渤海(ぼっかい)などのように強大な国家を建設するものもあらわれた。ただ、これらの諸族は基本的に万里の長城の線をこえて南下拡大することはなかった。

しかし、海東の盛国と称された渤海が遼[契丹]によって滅亡させられたのち、その後身は女真(女直)という名のもとに結集を始め、やがてそのなかの完顔(ワンヤン)部が金を建国するにいたり、それまでとは違った様相が生じるようになる。

完顔部の阿骨打(アクダ)は遼の圧政を排除しつつ、ムクンと呼ばれる単位を基礎とする氏族制社会としての女真勢力を改編して、完顔部を中心とする支配力を強化し、会寧(かいねい)を首都とする金を建国し、女真文字を定め、外に向かってついに長年の宿敵たる遼を滅ぼすことに成功する。この拡大は、金の華北進出から、さらに北宋の打倒へと展開し、やがて江南に南渡した宋(南宋)と淮水(わいすい)をはさんで対立するまでにいたるのである。

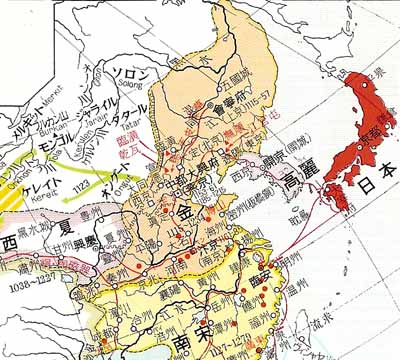

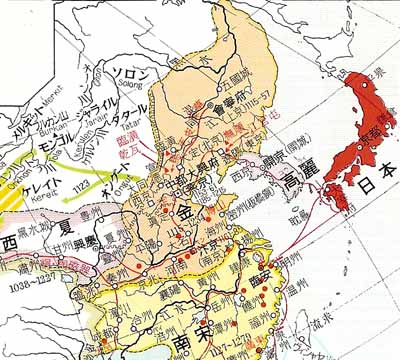

12世紀末の北東アジア

[拡大図]

こうした動きは、明らかにそれまでの満州諸族の歴史展開とは相違するものであり、その背景には、遼や北宋などとのあいだに生じた個々の具体的政治状況の存在とともに、古来より展開してきた満州系諸族の経済的・社会的発展の存在が関係していた。金による華北支配はそうした発展の、帰結であったということもできる。

この金は、華北を領有するとその基盤を華北に移すようになり、やがてそれは女真族の漢化と民族性の喪失を惹起し、新興のモンゴルによって滅亡させられるにいたる。その結果、金の中国王朝化後も満州に残留していた女真族は、モンゴル・元の支配下に組み込まれ、その強大な軍事力に圧服される時代をむかえるのである。しかし、そのような状況下にあっても女真族再結集への動きは存続しており、それは明のあと、後金国が興隆してくる基礎となるのである。

金朝の国制

さて、完顔(ワンヤン)阿骨打(アクダ)は、1115年、自立して帝位につき(太祖)、国を金と号したが、その前年の14年、配下女真族を統制するうえでの軍事・行政の両面をかねた猛安(もうあん、[ミンアン])・謀克(ぼうこく、[ムクン、ムケ])という制度を定めた。これは、300戸を1謀克としてこれを行政上の基礎単位とし、10謀克をもって1猛安とする制度であり、その1謀克当たり100人の兵士を徴し、これを軍編成の基礎単位として、1猛安当たり1000人の部隊を編成する軍事制度であった。各猛安、謀克の長の名称もそれぞれ猛安、謀克と称し、それらは世襲の職であり、そのために世官と呼ばれることもあった。

猛安はミンガンという女真語で「千」の意味をもっており、謀克は同じく女真語で「族長」を意味する言葉である。よって猛安・謀克制とは3000戸の構成員から1000人の戦士を徴発する制度ということになり、猛安が「千」の意味をもつことから行政上の制度の面をもちながらも、その本質は軍事面にあったということができる。こうした制度はさきにモンゴルの軍制についてふれた際、千戸(ミンガン)・百戸(ジャングン)の制やノヤンの制について述べたが、ミンガンという呼称の一致面をも含めて、金においてもこれと同様のことがおこなわれたことがうかがわれよう。また、その際、その千戸(ミンガン)・百戸(ジャングン)制と遼の軍制、はたまた北魏の軍制との共通性についても論じたが、そのことは大きくとらえると、金の猛安・謀克制は北魏の軍制(行政制度でもある)である八部制と同様の性格をもっていたことをも想定させるのである。

金は1142年、宋と和議を結ぶと、華北の治安維持のため多数の女真族をその猛安・謀克の組織のまま、満州から華北の地に移したが、その形勢は金の第四代海陵王による燕京(えんけい)遷都によっていっそう著しいものとなる。彼らが漢人といりまじって居住し、耕地を与えられ税負担も軽く抑えられた反面、漢人に対しては過重な負担がしいられた。このことは漢人の金朝に対する反感をいっそう強いものとし、金朝の滅亡の大きな原因の一つとなる。

彼ら自身も華北に移住した結果、自らの母語である女真語を失い、漢語をあやつるようになるなど、物心両面におよぶ中国化と民族性の喪失を生むのである。…

海陵王と世宗

…金の第四代海陵(かいりょう)王(完顔亮)は満州の都・会寧府(かいねいふ)を棄てて華北の大興府(北京)への遷都を断行し、多くの女真族を華北の地に移住させた。また彼は、皇帝権の強化のために宗室諸王や女真族大官を抑圧し、中国的国制の整備に努め、さらに中国の統一を企図し、南宋を討つために、多くの反対を押して淮南へ軍を進めている。この海陵王の事跡をみるとき、北魏[注1]の孝文帝の事跡とのあまりの類似に驚かざるをえない。

海陵王と同じく中国文化にあこがれた北魏孝文帝は都を多くの家臣の反対を押しきって平城(大同)から洛陽へ移す。また、彼は洛陽遷都にみられるような中国王朝化をめざした施策に反対する鮮卑族大官を数多く粛正した。また、中国的国制の整備に努め、さらに中国の統一を企図し、江南にあった南朝を討つため、多くの反対を排して南伐の軍を起こす……。

こうした類似が生じた根本には、皇帝個人の志向もさることながら、そこに両国が中国を支配するようになって徐々に進行する中国化にいかに対処し、その国家としての基盤を確固たるものにするにはこれまでの国家の有り様を根本的に変革するよりほかにない、とする判断があったがためと考えられるのである。

ただし、金と北魏を比較した際、その中国に対する対応にはやはり相当根本的な相違も存在する。それは、女真文字の創出や、海陵王のあと即位した第五代世宗(完顔烏禄)の施策にみられる女真族国粋の強化と、再興への動きの存在などに端的に示されているとされよう。その意味では、金はやはりそれに先行する遼、その跡を継ぐ元と同じく征服王朝としての性格を濃厚にもっており、北魏後に展開された北アジアの歴史発展を踏まえて出現した国家といえる。

しかしまた、金が遼や元と比較して中国文化と親和的な国家であったということもこの際、確認しておく必要がある。そのことは金が華北支配にあたって科挙(かきょ)制度を排除せず、1127年、その制を採用し、漢人を中央行政、地方行政において活躍させ、決して除外しようとしなかったこと、あるいは、金一代をつうじて儒教を国家の指導理念としていたことからもみてとれる。

つまり、金の場合、たしかに世宗にみるように女真主義の強化を標榜するものがあるが、それはあくまでも中国思想・文化を排斥、それと対立しようとするものではないことは注目に値しよう。このような遼・元との相違が生じた原因としては種々の事柄が考えられるが、その要因に、モンゴル高原という遊牧を生業とする地から発した国家としての遼・元と、満州という狩猟や牧畜、そこで農耕をも部分的におこなう地から発した金との差異があることは確実なことといえるであろう。

清による中国支配

元代の女真族が元の強大な軍事力に圧服され、そうしたなかでも再結集をめざす動きがあったことをさきに述べたが、明が江南の地を確保し、さらに元を追って満州にまで進出すると、女真の一部は明に帰服し、満州から元の残存勢力を駆逐した。その後、明は巧妙な羈縻(きび)政策[注2]をとり、有力首長に官職を授け彼らに朝貢・互市貿易の特権を与えることをつうじてその懐柔に成功した。

明代の女真族は満州南部の建州女直、松花江沿いの海西女直、東北極遠の野人女直に大別されるが、海西女直と建州女直は明一代をつうじて徐々に文化的・経済的生活を向上させ、明末には有力者の荘園も出現するようになる。その社会組織は血縁によって構成されるムクンとともに、地縁共同体としてのガシャン(村)もあらわれ、さらに明末にはその連合体としてのアイマン(部)やその諸部を統合したものとしてのグルン(国)が形成されるようになった。これらの部、国が明との朝貢・貿易権をめぐって激しく抗争し、やがてそれは建州女直出身のヌルハチの制覇に帰して後金国[アイシン国]の建国をみ、清朝へと発展するのである。

清は第二代太宗ホンタイジが1643年に没し、子の世祖順治帝が位につくと、幼少のため睿(えい)親王ドルゴンが摂政となって政治にあたった。翌年、北京が李自成によって攻略され明が滅ぶと、これに乗じて清は万里の長城の要衝・山海関を突破して華北にはいり、北京に都を移した。これによって清は以後、1911年の辛亥<(しんがい)革命にいたるまで300年近くの年月にわたって中国全土を手中におさめる満州族による征服王朝として中国の大地に君臨することになる。…

[注1] 北魏 (386〜534年):混乱を極めた五胡十六国時代を収束し、のちの隋唐統一帝国の母胎となった、鮮卑(せんぴ)族の一たる拓跋(たくばつ)部が建国した非漢民族国家。この国家は華北の大地のほぼ全域を統一し(439年)、以後100年をこえる支配を実現するが、中国史を通観するとき、中国の大地に侵攻し、国家を建国した北方諸民族国家の一つの典型を示しているといえる。

その北魏を建国する鮮卑族拓跋部は3世紀のなかごろ、その初期のリーダー拓跋力微(りきび)が諸部を合わせて盛楽(いまの内蒙古和林格爾(ホリンゴール))を中心に活躍するようになってから明確なかたちで史上にその姿をあらわし、以後、曲折をへながらもモンゴル高原の一大勢力として成長していく。

4世紀末、拓跋珪(けい)は、はじめて帝号を称し(太祖道武帝)、登国と建元して国号を魏と定めた(386年)。その後、道武帝、太宗明元帝、世祖太武帝と続く三代の皇帝の治世のあいだに、着々とその支配領域を拡大し、439年ついに割拠する諸国を平定し、華北を統一するまでに成長する。

そうした安定を基盤として北魏の最盛期を現出させた皇帝が、隋唐の均田制や日本古代における班田収授制に影響を与えた均田制を実施した皇帝として史上著名な高祖孝文帝・拓跋宏(こう)である。

鮮卑族はモンゴル高原東南部から大興安嶺南部を本拠地として、1世紀末からしばしば長城を越えて中国北部に侵入した遊牧民集団。東胡の末裔といわれ、言語はモンゴル系であったという説が有力だが確証はない。2世紀後半中国の体制が弛緩し治安が悪化すると、そのような状況から逃れるため、逆に大勢の中国人が長城を越えて鮮卑族の領域に移住し、人口増加をもたらすとともに、経済的・文化的に大きな影響を与えた。

[注2] 羈縻政策:羈縻(きび)とは、羈が馬の手綱、縻が牛の鼻綱のこと。アメとムチの政策を使い分けながら、国力の消耗を極力抑え、国家の威信を発揚していく中国王朝の対外政策。

朝貢・互市貿易の特権:中国王朝に朝貢する周辺民族は、帰属と貢物を献上する見返りに、朝廷から官爵や献上物に数倍する回賜(賜物)をえた。また、自国の産品と中国の産品とを交易する権限も与えられた。この権限は首長層に大きな利益をもたらした。

遼や元を生み出したモンゴル高原の東境には南北1500キロにおよぶ大興安嶺(こうあんれい)が横たわる。その東麓には現中国の東北地方、かつて満州と呼ばれた大平原地帯が存在する。

この大地は古来より言語的にツングース系に属する狩猟・牧畜を生業とする民族が活躍した舞台であり、古くは粛慎(しゅくしん)、?婁(ゆうろう)、勿吉(ぶつきち)、靺鞨(まっかつ)などと呼ばれる諸族が活躍したことを中国の史書は伝えており、なかには高句麗(こうくり)や渤海(ぼっかい)などのように強大な国家を建設するものもあらわれた。ただ、これらの諸族は基本的に万里の長城の線をこえて南下拡大することはなかった。

しかし、海東の盛国と称された渤海が遼[契丹]によって滅亡させられたのち、その後身は女真(女直)という名のもとに結集を始め、やがてそのなかの完顔(ワンヤン)部が金を建国するにいたり、それまでとは違った様相が生じるようになる。

完顔部の阿骨打(アクダ)は遼の圧政を排除しつつ、ムクンと呼ばれる単位を基礎とする氏族制社会としての女真勢力を改編して、完顔部を中心とする支配力を強化し、会寧(かいねい)を首都とする金を建国し、女真文字を定め、外に向かってついに長年の宿敵たる遼を滅ぼすことに成功する。この拡大は、金の華北進出から、さらに北宋の打倒へと展開し、やがて江南に南渡した宋(南宋)と淮水(わいすい)をはさんで対立するまでにいたるのである。

12世紀末の北東アジア

[拡大図]

こうした動きは、明らかにそれまでの満州諸族の歴史展開とは相違するものであり、その背景には、遼や北宋などとのあいだに生じた個々の具体的政治状況の存在とともに、古来より展開してきた満州系諸族の経済的・社会的発展の存在が関係していた。金による華北支配はそうした発展の、帰結であったということもできる。

この金は、華北を領有するとその基盤を華北に移すようになり、やがてそれは女真族の漢化と民族性の喪失を惹起し、新興のモンゴルによって滅亡させられるにいたる。その結果、金の中国王朝化後も満州に残留していた女真族は、モンゴル・元の支配下に組み込まれ、その強大な軍事力に圧服される時代をむかえるのである。しかし、そのような状況下にあっても女真族再結集への動きは存続しており、それは明のあと、後金国が興隆してくる基礎となるのである。

金朝の国制

さて、完顔(ワンヤン)阿骨打(アクダ)は、1115年、自立して帝位につき(太祖)、国を金と号したが、その前年の14年、配下女真族を統制するうえでの軍事・行政の両面をかねた猛安(もうあん、[ミンアン])・謀克(ぼうこく、[ムクン、ムケ])という制度を定めた。これは、300戸を1謀克としてこれを行政上の基礎単位とし、10謀克をもって1猛安とする制度であり、その1謀克当たり100人の兵士を徴し、これを軍編成の基礎単位として、1猛安当たり1000人の部隊を編成する軍事制度であった。各猛安、謀克の長の名称もそれぞれ猛安、謀克と称し、それらは世襲の職であり、そのために世官と呼ばれることもあった。

猛安はミンガンという女真語で「千」の意味をもっており、謀克は同じく女真語で「族長」を意味する言葉である。よって猛安・謀克制とは3000戸の構成員から1000人の戦士を徴発する制度ということになり、猛安が「千」の意味をもつことから行政上の制度の面をもちながらも、その本質は軍事面にあったということができる。こうした制度はさきにモンゴルの軍制についてふれた際、千戸(ミンガン)・百戸(ジャングン)の制やノヤンの制について述べたが、ミンガンという呼称の一致面をも含めて、金においてもこれと同様のことがおこなわれたことがうかがわれよう。また、その際、その千戸(ミンガン)・百戸(ジャングン)制と遼の軍制、はたまた北魏の軍制との共通性についても論じたが、そのことは大きくとらえると、金の猛安・謀克制は北魏の軍制(行政制度でもある)である八部制と同様の性格をもっていたことをも想定させるのである。

金は1142年、宋と和議を結ぶと、華北の治安維持のため多数の女真族をその猛安・謀克の組織のまま、満州から華北の地に移したが、その形勢は金の第四代海陵王による燕京(えんけい)遷都によっていっそう著しいものとなる。彼らが漢人といりまじって居住し、耕地を与えられ税負担も軽く抑えられた反面、漢人に対しては過重な負担がしいられた。このことは漢人の金朝に対する反感をいっそう強いものとし、金朝の滅亡の大きな原因の一つとなる。

彼ら自身も華北に移住した結果、自らの母語である女真語を失い、漢語をあやつるようになるなど、物心両面におよぶ中国化と民族性の喪失を生むのである。…

海陵王と世宗

…金の第四代海陵(かいりょう)王(完顔亮)は満州の都・会寧府(かいねいふ)を棄てて華北の大興府(北京)への遷都を断行し、多くの女真族を華北の地に移住させた。また彼は、皇帝権の強化のために宗室諸王や女真族大官を抑圧し、中国的国制の整備に努め、さらに中国の統一を企図し、南宋を討つために、多くの反対を押して淮南へ軍を進めている。この海陵王の事跡をみるとき、北魏[注1]の孝文帝の事跡とのあまりの類似に驚かざるをえない。

海陵王と同じく中国文化にあこがれた北魏孝文帝は都を多くの家臣の反対を押しきって平城(大同)から洛陽へ移す。また、彼は洛陽遷都にみられるような中国王朝化をめざした施策に反対する鮮卑族大官を数多く粛正した。また、中国的国制の整備に努め、さらに中国の統一を企図し、江南にあった南朝を討つため、多くの反対を排して南伐の軍を起こす……。

こうした類似が生じた根本には、皇帝個人の志向もさることながら、そこに両国が中国を支配するようになって徐々に進行する中国化にいかに対処し、その国家としての基盤を確固たるものにするにはこれまでの国家の有り様を根本的に変革するよりほかにない、とする判断があったがためと考えられるのである。

ただし、金と北魏を比較した際、その中国に対する対応にはやはり相当根本的な相違も存在する。それは、女真文字の創出や、海陵王のあと即位した第五代世宗(完顔烏禄)の施策にみられる女真族国粋の強化と、再興への動きの存在などに端的に示されているとされよう。その意味では、金はやはりそれに先行する遼、その跡を継ぐ元と同じく征服王朝としての性格を濃厚にもっており、北魏後に展開された北アジアの歴史発展を踏まえて出現した国家といえる。

しかしまた、金が遼や元と比較して中国文化と親和的な国家であったということもこの際、確認しておく必要がある。そのことは金が華北支配にあたって科挙(かきょ)制度を排除せず、1127年、その制を採用し、漢人を中央行政、地方行政において活躍させ、決して除外しようとしなかったこと、あるいは、金一代をつうじて儒教を国家の指導理念としていたことからもみてとれる。

つまり、金の場合、たしかに世宗にみるように女真主義の強化を標榜するものがあるが、それはあくまでも中国思想・文化を排斥、それと対立しようとするものではないことは注目に値しよう。このような遼・元との相違が生じた原因としては種々の事柄が考えられるが、その要因に、モンゴル高原という遊牧を生業とする地から発した国家としての遼・元と、満州という狩猟や牧畜、そこで農耕をも部分的におこなう地から発した金との差異があることは確実なことといえるであろう。

清による中国支配

元代の女真族が元の強大な軍事力に圧服され、そうしたなかでも再結集をめざす動きがあったことをさきに述べたが、明が江南の地を確保し、さらに元を追って満州にまで進出すると、女真の一部は明に帰服し、満州から元の残存勢力を駆逐した。その後、明は巧妙な羈縻(きび)政策[注2]をとり、有力首長に官職を授け彼らに朝貢・互市貿易の特権を与えることをつうじてその懐柔に成功した。

明代の女真族は満州南部の建州女直、松花江沿いの海西女直、東北極遠の野人女直に大別されるが、海西女直と建州女直は明一代をつうじて徐々に文化的・経済的生活を向上させ、明末には有力者の荘園も出現するようになる。その社会組織は血縁によって構成されるムクンとともに、地縁共同体としてのガシャン(村)もあらわれ、さらに明末にはその連合体としてのアイマン(部)やその諸部を統合したものとしてのグルン(国)が形成されるようになった。これらの部、国が明との朝貢・貿易権をめぐって激しく抗争し、やがてそれは建州女直出身のヌルハチの制覇に帰して後金国[アイシン国]の建国をみ、清朝へと発展するのである。

清は第二代太宗ホンタイジが1643年に没し、子の世祖順治帝が位につくと、幼少のため睿(えい)親王ドルゴンが摂政となって政治にあたった。翌年、北京が李自成によって攻略され明が滅ぶと、これに乗じて清は万里の長城の要衝・山海関を突破して華北にはいり、北京に都を移した。これによって清は以後、1911年の辛亥<(しんがい)革命にいたるまで300年近くの年月にわたって中国全土を手中におさめる満州族による征服王朝として中国の大地に君臨することになる。…

[注1] 北魏 (386〜534年):混乱を極めた五胡十六国時代を収束し、のちの隋唐統一帝国の母胎となった、鮮卑(せんぴ)族の一たる拓跋(たくばつ)部が建国した非漢民族国家。この国家は華北の大地のほぼ全域を統一し(439年)、以後100年をこえる支配を実現するが、中国史を通観するとき、中国の大地に侵攻し、国家を建国した北方諸民族国家の一つの典型を示しているといえる。

その北魏を建国する鮮卑族拓跋部は3世紀のなかごろ、その初期のリーダー拓跋力微(りきび)が諸部を合わせて盛楽(いまの内蒙古和林格爾(ホリンゴール))を中心に活躍するようになってから明確なかたちで史上にその姿をあらわし、以後、曲折をへながらもモンゴル高原の一大勢力として成長していく。

4世紀末、拓跋珪(けい)は、はじめて帝号を称し(太祖道武帝)、登国と建元して国号を魏と定めた(386年)。その後、道武帝、太宗明元帝、世祖太武帝と続く三代の皇帝の治世のあいだに、着々とその支配領域を拡大し、439年ついに割拠する諸国を平定し、華北を統一するまでに成長する。

そうした安定を基盤として北魏の最盛期を現出させた皇帝が、隋唐の均田制や日本古代における班田収授制に影響を与えた均田制を実施した皇帝として史上著名な高祖孝文帝・拓跋宏(こう)である。

鮮卑族はモンゴル高原東南部から大興安嶺南部を本拠地として、1世紀末からしばしば長城を越えて中国北部に侵入した遊牧民集団。東胡の末裔といわれ、言語はモンゴル系であったという説が有力だが確証はない。2世紀後半中国の体制が弛緩し治安が悪化すると、そのような状況から逃れるため、逆に大勢の中国人が長城を越えて鮮卑族の領域に移住し、人口増加をもたらすとともに、経済的・文化的に大きな影響を与えた。

[注2] 羈縻政策:羈縻(きび)とは、羈が馬の手綱、縻が牛の鼻綱のこと。アメとムチの政策を使い分けながら、国力の消耗を極力抑え、国家の威信を発揚していく中国王朝の対外政策。

朝貢・互市貿易の特権:中国王朝に朝貢する周辺民族は、帰属と貢物を献上する見返りに、朝廷から官爵や献上物に数倍する回賜(賜物)をえた。また、自国の産品と中国の産品とを交易する権限も与えられた。この権限は首長層に大きな利益をもたらした。