2009年 09月 20日

中国ホロンボイルのモンゴル族 |

田中克彦著「ノモンハン戦争 モンゴルと満州国」(岩波新書 2009)より:

1932(昭和7)年、満洲国が出現したために、日本は、…それまで一度も経験したことのない不慣れな国境問題を抱え込まなければならなかった。国境は一部はソ連との間に、また一部はモンゴル人民共和国との間にあった。

ソ連軍と対峙することとなった4000キロメートルにわたる国境線は、ウスリー河−アムール河(黒龍江)−アルグン河がつくる天然の境界を主軸としているために、まだ比較的明快だったと言えよう。

それに対して、満洲国とモンゴル人民共和国との国境線は、日本がかつて経験したことのない特異な、類のないものだった。日本人的な感覚から、国境近くに流れるハルハ河を国境にするのを当然としていたが、実際には国境線には川もなく、起伏の少ない地域だった。わずかに、「ノモンハー二ー・ブルド・オボー」と呼ばれる塚(オボー)が目印になっていた。それは、満洲国がもつエスニックな混質性に由来する。このことが、隣接するモンゴル人民共和国との国境線での単なる小競り合いから、ノモンハン戦争という一大戦争に発展する原因になったのである。…

問題はモンゴル人民共和国との国境

ソ・満国境と比べてみると、モンゴル人民共和国と満洲国との国境は、20世紀に入って生じた全く新しいもので、この国境はこの国の輪郭が作られた1912年に発生したと言ってもよく、あるいはより実体を伴ったものとしては、モンゴル人民共和国が宣言された1924年と言ってもいい。それはこの国が、もと清朝の領土であった外モンゴルを土台にして創られたからである。このモンゴル人民共和国は、少なくとも形式上は、ソ連とも中国とも異なる、新たに出現した独立国のはずであるが、…1928年ごろから、ソ連が完全にコントロールし、外国人の立ち入りを許さず、ソ連が意のままに支配した閉鎖されたマリオネット(傀儡(かいらい))国家であって、ラティモアは、その状態をソ連の「衛星国」であると名づけた。…

満洲国がかかえた国境問題は、ソ・満国境よりも、この、モンゴル人民共和国との国境のほうにあった。それはかっての露・清の国境を引き継いだソ・満国境とは異なり、まったく性質のちがった国境問題をかかえ込むことになったのである。

問題はどこにあるのか。それは国境をへだてた両側に、エスニックには同じモンゴル人が住んでいたし、今も住んでいるということにある。方言的差異を無視すれば、かれらは何よりも同じ言語を話し、同じ文化をもち、宗教をも共有する同族である。

族境が国境になる

いわゆるソ・満国境は、自然の境界がそのまま国家の境界に対応しているから、両国の勢力はここでむき出しに、いわば明快に対峙しているのに対し、満洲国とモンゴル人民共和国との間に発生した国境は、部族の境界を国境に代えて民族を分断する結果をもたらした。近代国家の形成に遅れた民族(エスニック)集団の常として、その中の部族的、種族的相異は温存され、どこか外からの勢力が必要とすれば、いつでもそれを際立たせて一大抗争に発展させうる可能性を宿している。

さて、すでに述べたようにモンゴル人民共和国側の住民はハルハ族であり、満洲国側のモンゴル人はバルガ族と呼ばれる。

バルガ族は、自分たちはハルハ・モンゴル族とは親縁であるけれども、独自な存在だと考える面がある。だから、バルガ族とハルハ族の間に微妙な差異があるこの差異は、矛盾として存在しつづけ、無視はできないけれども、しかしたとえば漢族のような強大な異族が侵入し、その支配を受ける危機を感じると、バルガ族とハルハ族との隔たりはほとんどゼロに近くなり、完全に同一の民族であるとの自覚が現れる。何よりも、この自覚を補強するのが「モンゴル」という歴史的民族名である。

このハルハ族とバルガ族との部族的境界(民族的境界ではないという意味で)が、まずはモンゴル人民共和国の、次いで満洲国の出現によって国家の境界に変貌したのである。言い換えれば、族境が国境へと転化し、分断された民族の間に生じた衝突がノモンハン戦争であり、ノモンハン戦争の舞台はそのような場所であったことを理解しておくことが重要である。

そこで以下に、バルガ族とは何か、また、かれらの居住地ホロンボイルとはどんなところかについて見ていこう。

バルガ族とホロンボイルの特徴 (ホロンバイル、フルンボイル)

モンゴル諸族の居住地帯は切れ目なく連続した一つの巨大な複合体をなしている。そこは、それぞれが、異なるさまざまな異民族、異文化に接しあいながら、いくぶん異なる色あいを含む文化空間であるが、モンゴル文語という書きことばと、チベット仏教(ラマ教)を共有することによって統一(感)が保証されている。

かれらの生活の基盤を最も強く脅かすのは、その固有の生活形態−牧地と家畜からなる遊牧生活空間に対する漢族の農耕文化である。

この観点から見ると、長城に接する内モンゴルが最も早くから漢族によって農耕化され、ハルハ、すなわち外モンゴルは比較的、農耕の弊害から守られている。さらに、ロシアの支配下に入ったブリヤートは牧畜のほかに狩猟、漁労と仏教侵入以前のシャマニズムが濃厚に維持されている地域である。こうした生活基盤の特徴と方言的相異によって、モンゴル諸族はハルハ(外モンゴル)、内モンゴル、ブリヤートと地域名をあげて示すことができるが、ここで忘れてはならないのはバルガ族である。

バルガ族の居住空間は、その西に接するモンゴル国に寄った二つの大湖、ホロン湖とボイル湖に特徴づけられる。北のホロン湖はまたダライ湖(ノール)とも呼ばれ、湖水面積2339平方キロメートル、すなわち琵琶湖の三倍以上もある、中国全体から見ても第五位の大湖である。南にあるのはボイル湖で、その全体はモンゴル国領内にあり、670平方キロの琵琶湖に比べて、615平方キロとやや小さめである。

この二つの湖の名を併せた、地理的な呼称がホロンボイルである。日本ではしばしば、「ホロンバイル」と呼ばれるのは、ボイルが漢語で貝爾と書かれるからで、この「貝」の字は日本語では「バイ」と読まれるから、バイルとなる。中国語で読めばベイ(bei)だから、中国ではベイルと呼ぶが、モンゴル語ではbuir(ボイル)でなければならない。

ホロンボイルという地名に対して、ハルハのモンゴル人、さらにロシア人はここをバルガと呼ぶことが多い。この呼び名は、そこに住むバルガ・モンゴル人、すなわちバルグートの名にちなんでいるだけに、その歴史的、エスニック的な背景をよりはっきりと示している。

バラーノフの『バルガ』

…1912年にやはりハルビンで、国境警備隊ザアムール軍管区が出版した、その名も『バルガ』と題した一冊があるのを見出した。著者はA・バラーノフと言い、明らかに辛亥革命とそれに続いて生じたバルガの独立運動後の状況を意識して書かれたものであるが、…

このバラーノフはじめ、他の多くの研究書によると、バルガ族はもともとバイカル湖のブリヤートから移住してきたブリヤート人である。私はその原郷はバイカル湖の北東岸のバルグジン地方であって、バルガとは、それにちなむ名称であると考えている。ちなみに、バイカル湖の東岸に沿って北から南へ走るバルグジン山脈は、かつて、ライプツィヒの毛皮市場で注目を浴びた、高価な毛皮を産する黒テンの棲息する原始の保護林地帯であり、日本でも愛唱される「聖なる湖バイカル」でも「エイ! バルグジンの風よ吹け!」と歌われているほどのなじみの地なのである。

さて、今日中国で言う陳巴爾虎とは、モンゴル語でホーチン・バルガ、すなわち古いバルガで、シン・バルガ[新巴爾虎]とは、新しいバルガという意味である。なぜ旧と新なのか、前者はすでに1732年ごろまでに移住をすませて清朝の臣下となり、後者は、ハルハ・モンゴルを経てバルガに入り、1734年に清朝に服属したものである。

バラーノフは、バルガとは、ハルハ・モンゴル人から見ると、仏教を受け入れず、未だに文明のとどかない、遅れた異族という響きをもつ呼称だという。…

ホーチン・バルガに対してシン・バルガのほうは、ロシアから逃亡してまずハルハ・モンゴルに入ったために、そこですでに、シャマニズムを捨てて仏教徒となっている。…

独立運動の拠点−バルガ・ホロンボイル (ホロンバイル、フルンボイル)

バルガ族は、このように異族の中にあって独立を失わぬ長い歴史的背景をもっていて、清朝の配慮によって漢族の流入を防ぎ、最も遊牧生活がよく守られた地域であった。20世紀に入っても、いかに独立不羈(ふき)の気風の強い土地であったか、その盛んな独立運動の歴史が示している。

清朝が倒れた1911年、ハイラルにあった、たった一つの漢族の学校を改編して、八つの学校を設け、ここで漢語の授業が始められた。バルガ族の王公たちは、これを漢化政策のはじまりとして警戒し、9月には王公会議を開いた。

かれらは清の雍正帝が、バルガ族に牧地をあてがう際の約束、すなわち漢族による開墾と農耕化を防ぐという約束が破られることに抗議した。かれらの要求は、漢人官吏を追放し、これまで通り、バルガ族の手に行政をまかせること、漢族の植民を禁ずること、関税収入をバルガ族に与えることなどであった。

これらの要求が拒否されると、翌年1月には、独立宣言を発して蜂起し、ハイラル、ルービンフ(臚浜府)[後の満洲里]など主要な町を占拠した。

前記『バルガ』によれば、王公会議はまた、こうした反漢蜂起の中で、黒龍江省からバルガが分離し、独立することをめざしてロシアの保護を求めたという。しかし当時のロシアは、そのような火中の栗を拾うことで中国との間に問題をかかえ込むことを避けたかった。むしろ、中国の新体制の中で新しい方途を見出すようバルガ族に対して答えたという。

バルガは辛亥革命を好機とするモンゴル諸族独立運動の中でも指導的な役割を果たした。すなわち「1912年はじめ、独立宣言を発するとともに、ハルハの活仏政府への帰属を宣言した。南(内)モンゴルの旗(ホショー)の大部分がそれに続いた。しかしこれらモンゴルの土地の住民の愛国の気運は阻止された。北京政府がそこに軍隊をさし向けたからである」(チミトドルジーエフ)。

ホロンボイルの独立意識はその後もずっと維持され、そのことをラティモアは「現在〔満洲国の一部となった〕興安省に組み込まれているバルガ地方は、歴史的には一つの独立したモンゴル地域で、いまだかつて内、外いずれのモンゴルとも完全に融合したことはない」と、バルガの独自・独立性を強調している。

ここでラティモアが強調しているように、バルガ族は自らを、ハルハ(外モンゴル)にも、また内モンゴルにも、ましてやロシアのブリヤートにも属さぬ独自のモンゴル族だと考え、また同時に、他のどのモンゴル族とも関係のある一族だと考えていた。

さらに、ホロンボイルには先住のダグール、エヴェンキ(もとはソロンと言った)などの諸族が住み、このことがバルガの独自性をさらに強調していたと考えられる。このよう背景を考えると、1911年に辛亥革命で清朝が崩壊したときに、ハルハ(外モンゴル)でも内モンゴルでも、それぞれ独立運動が発生したが、バルガもまた、それとは別に焦点の一つになったのには十分すぎるほどの理由があったのである。

「ホロンボイルは中国に非ず」

ホロンボイルに入ったバルガ族は雍正帝のもとで勅令によって高度な自治を与えられた。清朝としてはそのようにして自治を与えなければ、せっかく帰順したバルガ族がまたロシアに逃げ帰ってしまうのではないかというおそれがあったからである。

バルガは清朝八旗制に従って、清朝の行政組織に組み入れられたのであるが、それが辛亥革命後に「中国=漢族」の行政組織になってしまったのを、かれらが得た自治権の侵害と受け取るのは自然なことであった。

自分たちは清朝=満洲(マンジュ)族に服属したのであって、漢族の支配を受け入れたのではないというこの考え方は、チベットにも共有されていた。しかしそれがモンゴル族、とりわけバルガのもとで大きな政治運動となって高揚した背景には、ロシアというもう一つの強力な後ろ盾が、バルガの独立意識をいっそう高めたという事情がある。「バルガはいつでも中国(キタイ)とはかかわりがなく、かかわりがあるのは満洲(マンジュ)族=清朝だけである」(バラーノフ)という主張を理解するのでなければ、当時のバルガ族の運動を理解したことにはならないのである。

遊牧モンコル族と農耕漢族の対立

ホロンボイルはなぜこのように過激に独立の気風に燃えたったのであろうか。それはモンゴル人の遊牧生活のための草原が比較的よく保たれているうえに、農耕漢族が押し寄せてくる最前線だったというのが一つの理由であろう。…

遊牧民から見た農耕の漢族に対する、ほとんどトラウマに近い恐怖心は数百年にわたってつちかわれた民族的な伝統になっている。そこから、多発したモンゴル人の反漢暴動をラティモアは次のように説明している。

「漢族によるモンゴル植民はモンゴル人の絶滅を意味するものであった。1891年から1930年にかけて起った、数えきれないほどのモンゴル人の蜂起はまずこのことによって説明できる。蜂起の目的は地域自治であったり、満洲帝国の復興であったり、内外モンゴルの統一など、指導者はいろいろと宣言したが、いずれも漢族の入植がもたらす重圧、漢族の横暴がますます増大する一方で、モンゴル人の絶望感がますます深まることで不可避となったものであり、家畜のように死ぬくらいなら、いっそ戦って死んだ方がましだという悲痛な思いとなって爆発したものである。」

マンジュ族の清朝政府は漢族が遊牧地帯に無制限に侵入し、牧草地を耕地に変えて、遊牧民の生活を不可能にしてしまうこの重大な弊害を防ぐための方策をとっていた。しかし17世紀になると、農耕地帯における人口増のために、耕地を求めてモンゴル人の伝統的な牧地に侵入する農耕民の波はおさえがたいものになっていた。しかも、ねらわれるのは、最も草の成育のいい、遊牧民にとってもかけがえのない牧草地であった。

かたや農耕と比較して、遊牧は生産性においておよぶべくもなく、さらに農耕は勤勉、計画性、労働作業の綿密さなど、人間生活におけるさまざまな徳性をはぐくむものになっている。しかも、この食料の生産性の高さは人間そのものの生産性と深く結びついている。

遊牧は死滅すべきか

…独立運動に失敗して、若いときに内モンゴルから脱出して諸国の大学で教えているというハルトードさん…かれが、故郷から離れてすいぶん時間がたった今でも、どうしても見てしまうという悪夢をこんなふうに話してくれた。

「ある朝、目がさめてみると、地平線の彼方から漢族の女たちが、手に手に赤ん坊をかかえて押し寄せてくる。その列は地平線にびっしり並んでますます近づいてくる。恐怖心に押しひしがれて息が詰まりそうになって目がさめる。」

そして、ハルトードさんは私によく言った。「...漢族は武器も何もなくてもモンゴル人を滅ぼすことができます。牧草地を耕地に変えて、そこでどんどん子供を産む。私たちはどこで生きていけますか。解決方法は、モンゴル人民共和国のように、自分の独立国をもつしかないのです」と。

この悪夢は、残念なことに21世紀に入った今日、現実になってしまった。今日、中国の内モンゴルではいたるところで、遊牧生活の断末魔が演じられており、そのことを描き出した、痛切な映画が作られ、私たちの前に送りとどけられている。

私たちは、そのことを、支配する農耕民による遊牧民の排除、抑圧という図式だけではなく、遊牧は死滅すべきかという文明の根本的な問題として、またさらにすすんで、民族の独立の意味という点からも考えなければならない。

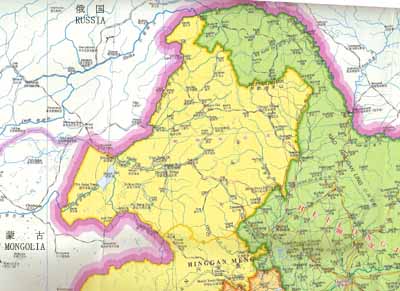

現在のホロンボイル・呼倫貝爾市

[拡大図] [詳細図]

1932(昭和7)年、満洲国が出現したために、日本は、…それまで一度も経験したことのない不慣れな国境問題を抱え込まなければならなかった。国境は一部はソ連との間に、また一部はモンゴル人民共和国との間にあった。

ソ連軍と対峙することとなった4000キロメートルにわたる国境線は、ウスリー河−アムール河(黒龍江)−アルグン河がつくる天然の境界を主軸としているために、まだ比較的明快だったと言えよう。

それに対して、満洲国とモンゴル人民共和国との国境線は、日本がかつて経験したことのない特異な、類のないものだった。日本人的な感覚から、国境近くに流れるハルハ河を国境にするのを当然としていたが、実際には国境線には川もなく、起伏の少ない地域だった。わずかに、「ノモンハー二ー・ブルド・オボー」と呼ばれる塚(オボー)が目印になっていた。それは、満洲国がもつエスニックな混質性に由来する。このことが、隣接するモンゴル人民共和国との国境線での単なる小競り合いから、ノモンハン戦争という一大戦争に発展する原因になったのである。…

問題はモンゴル人民共和国との国境

ソ・満国境と比べてみると、モンゴル人民共和国と満洲国との国境は、20世紀に入って生じた全く新しいもので、この国境はこの国の輪郭が作られた1912年に発生したと言ってもよく、あるいはより実体を伴ったものとしては、モンゴル人民共和国が宣言された1924年と言ってもいい。それはこの国が、もと清朝の領土であった外モンゴルを土台にして創られたからである。このモンゴル人民共和国は、少なくとも形式上は、ソ連とも中国とも異なる、新たに出現した独立国のはずであるが、…1928年ごろから、ソ連が完全にコントロールし、外国人の立ち入りを許さず、ソ連が意のままに支配した閉鎖されたマリオネット(傀儡(かいらい))国家であって、ラティモアは、その状態をソ連の「衛星国」であると名づけた。…

満洲国がかかえた国境問題は、ソ・満国境よりも、この、モンゴル人民共和国との国境のほうにあった。それはかっての露・清の国境を引き継いだソ・満国境とは異なり、まったく性質のちがった国境問題をかかえ込むことになったのである。

問題はどこにあるのか。それは国境をへだてた両側に、エスニックには同じモンゴル人が住んでいたし、今も住んでいるということにある。方言的差異を無視すれば、かれらは何よりも同じ言語を話し、同じ文化をもち、宗教をも共有する同族である。

族境が国境になる

いわゆるソ・満国境は、自然の境界がそのまま国家の境界に対応しているから、両国の勢力はここでむき出しに、いわば明快に対峙しているのに対し、満洲国とモンゴル人民共和国との間に発生した国境は、部族の境界を国境に代えて民族を分断する結果をもたらした。近代国家の形成に遅れた民族(エスニック)集団の常として、その中の部族的、種族的相異は温存され、どこか外からの勢力が必要とすれば、いつでもそれを際立たせて一大抗争に発展させうる可能性を宿している。

さて、すでに述べたようにモンゴル人民共和国側の住民はハルハ族であり、満洲国側のモンゴル人はバルガ族と呼ばれる。

バルガ族は、自分たちはハルハ・モンゴル族とは親縁であるけれども、独自な存在だと考える面がある。だから、バルガ族とハルハ族の間に微妙な差異があるこの差異は、矛盾として存在しつづけ、無視はできないけれども、しかしたとえば漢族のような強大な異族が侵入し、その支配を受ける危機を感じると、バルガ族とハルハ族との隔たりはほとんどゼロに近くなり、完全に同一の民族であるとの自覚が現れる。何よりも、この自覚を補強するのが「モンゴル」という歴史的民族名である。

このハルハ族とバルガ族との部族的境界(民族的境界ではないという意味で)が、まずはモンゴル人民共和国の、次いで満洲国の出現によって国家の境界に変貌したのである。言い換えれば、族境が国境へと転化し、分断された民族の間に生じた衝突がノモンハン戦争であり、ノモンハン戦争の舞台はそのような場所であったことを理解しておくことが重要である。

そこで以下に、バルガ族とは何か、また、かれらの居住地ホロンボイルとはどんなところかについて見ていこう。

バルガ族とホロンボイルの特徴 (ホロンバイル、フルンボイル)

モンゴル諸族の居住地帯は切れ目なく連続した一つの巨大な複合体をなしている。そこは、それぞれが、異なるさまざまな異民族、異文化に接しあいながら、いくぶん異なる色あいを含む文化空間であるが、モンゴル文語という書きことばと、チベット仏教(ラマ教)を共有することによって統一(感)が保証されている。

かれらの生活の基盤を最も強く脅かすのは、その固有の生活形態−牧地と家畜からなる遊牧生活空間に対する漢族の農耕文化である。

この観点から見ると、長城に接する内モンゴルが最も早くから漢族によって農耕化され、ハルハ、すなわち外モンゴルは比較的、農耕の弊害から守られている。さらに、ロシアの支配下に入ったブリヤートは牧畜のほかに狩猟、漁労と仏教侵入以前のシャマニズムが濃厚に維持されている地域である。こうした生活基盤の特徴と方言的相異によって、モンゴル諸族はハルハ(外モンゴル)、内モンゴル、ブリヤートと地域名をあげて示すことができるが、ここで忘れてはならないのはバルガ族である。

バルガ族の居住空間は、その西に接するモンゴル国に寄った二つの大湖、ホロン湖とボイル湖に特徴づけられる。北のホロン湖はまたダライ湖(ノール)とも呼ばれ、湖水面積2339平方キロメートル、すなわち琵琶湖の三倍以上もある、中国全体から見ても第五位の大湖である。南にあるのはボイル湖で、その全体はモンゴル国領内にあり、670平方キロの琵琶湖に比べて、615平方キロとやや小さめである。

この二つの湖の名を併せた、地理的な呼称がホロンボイルである。日本ではしばしば、「ホロンバイル」と呼ばれるのは、ボイルが漢語で貝爾と書かれるからで、この「貝」の字は日本語では「バイ」と読まれるから、バイルとなる。中国語で読めばベイ(bei)だから、中国ではベイルと呼ぶが、モンゴル語ではbuir(ボイル)でなければならない。

ホロンボイルという地名に対して、ハルハのモンゴル人、さらにロシア人はここをバルガと呼ぶことが多い。この呼び名は、そこに住むバルガ・モンゴル人、すなわちバルグートの名にちなんでいるだけに、その歴史的、エスニック的な背景をよりはっきりと示している。

バラーノフの『バルガ』

…1912年にやはりハルビンで、国境警備隊ザアムール軍管区が出版した、その名も『バルガ』と題した一冊があるのを見出した。著者はA・バラーノフと言い、明らかに辛亥革命とそれに続いて生じたバルガの独立運動後の状況を意識して書かれたものであるが、…

このバラーノフはじめ、他の多くの研究書によると、バルガ族はもともとバイカル湖のブリヤートから移住してきたブリヤート人である。私はその原郷はバイカル湖の北東岸のバルグジン地方であって、バルガとは、それにちなむ名称であると考えている。ちなみに、バイカル湖の東岸に沿って北から南へ走るバルグジン山脈は、かつて、ライプツィヒの毛皮市場で注目を浴びた、高価な毛皮を産する黒テンの棲息する原始の保護林地帯であり、日本でも愛唱される「聖なる湖バイカル」でも「エイ! バルグジンの風よ吹け!」と歌われているほどのなじみの地なのである。

さて、今日中国で言う陳巴爾虎とは、モンゴル語でホーチン・バルガ、すなわち古いバルガで、シン・バルガ[新巴爾虎]とは、新しいバルガという意味である。なぜ旧と新なのか、前者はすでに1732年ごろまでに移住をすませて清朝の臣下となり、後者は、ハルハ・モンゴルを経てバルガに入り、1734年に清朝に服属したものである。

バラーノフは、バルガとは、ハルハ・モンゴル人から見ると、仏教を受け入れず、未だに文明のとどかない、遅れた異族という響きをもつ呼称だという。…

ホーチン・バルガに対してシン・バルガのほうは、ロシアから逃亡してまずハルハ・モンゴルに入ったために、そこですでに、シャマニズムを捨てて仏教徒となっている。…

独立運動の拠点−バルガ・ホロンボイル (ホロンバイル、フルンボイル)

バルガ族は、このように異族の中にあって独立を失わぬ長い歴史的背景をもっていて、清朝の配慮によって漢族の流入を防ぎ、最も遊牧生活がよく守られた地域であった。20世紀に入っても、いかに独立不羈(ふき)の気風の強い土地であったか、その盛んな独立運動の歴史が示している。

清朝が倒れた1911年、ハイラルにあった、たった一つの漢族の学校を改編して、八つの学校を設け、ここで漢語の授業が始められた。バルガ族の王公たちは、これを漢化政策のはじまりとして警戒し、9月には王公会議を開いた。

かれらは清の雍正帝が、バルガ族に牧地をあてがう際の約束、すなわち漢族による開墾と農耕化を防ぐという約束が破られることに抗議した。かれらの要求は、漢人官吏を追放し、これまで通り、バルガ族の手に行政をまかせること、漢族の植民を禁ずること、関税収入をバルガ族に与えることなどであった。

これらの要求が拒否されると、翌年1月には、独立宣言を発して蜂起し、ハイラル、ルービンフ(臚浜府)[後の満洲里]など主要な町を占拠した。

前記『バルガ』によれば、王公会議はまた、こうした反漢蜂起の中で、黒龍江省からバルガが分離し、独立することをめざしてロシアの保護を求めたという。しかし当時のロシアは、そのような火中の栗を拾うことで中国との間に問題をかかえ込むことを避けたかった。むしろ、中国の新体制の中で新しい方途を見出すようバルガ族に対して答えたという。

バルガは辛亥革命を好機とするモンゴル諸族独立運動の中でも指導的な役割を果たした。すなわち「1912年はじめ、独立宣言を発するとともに、ハルハの活仏政府への帰属を宣言した。南(内)モンゴルの旗(ホショー)の大部分がそれに続いた。しかしこれらモンゴルの土地の住民の愛国の気運は阻止された。北京政府がそこに軍隊をさし向けたからである」(チミトドルジーエフ)。

ホロンボイルの独立意識はその後もずっと維持され、そのことをラティモアは「現在〔満洲国の一部となった〕興安省に組み込まれているバルガ地方は、歴史的には一つの独立したモンゴル地域で、いまだかつて内、外いずれのモンゴルとも完全に融合したことはない」と、バルガの独自・独立性を強調している。

ここでラティモアが強調しているように、バルガ族は自らを、ハルハ(外モンゴル)にも、また内モンゴルにも、ましてやロシアのブリヤートにも属さぬ独自のモンゴル族だと考え、また同時に、他のどのモンゴル族とも関係のある一族だと考えていた。

さらに、ホロンボイルには先住のダグール、エヴェンキ(もとはソロンと言った)などの諸族が住み、このことがバルガの独自性をさらに強調していたと考えられる。このよう背景を考えると、1911年に辛亥革命で清朝が崩壊したときに、ハルハ(外モンゴル)でも内モンゴルでも、それぞれ独立運動が発生したが、バルガもまた、それとは別に焦点の一つになったのには十分すぎるほどの理由があったのである。

「ホロンボイルは中国に非ず」

ホロンボイルに入ったバルガ族は雍正帝のもとで勅令によって高度な自治を与えられた。清朝としてはそのようにして自治を与えなければ、せっかく帰順したバルガ族がまたロシアに逃げ帰ってしまうのではないかというおそれがあったからである。

バルガは清朝八旗制に従って、清朝の行政組織に組み入れられたのであるが、それが辛亥革命後に「中国=漢族」の行政組織になってしまったのを、かれらが得た自治権の侵害と受け取るのは自然なことであった。

自分たちは清朝=満洲(マンジュ)族に服属したのであって、漢族の支配を受け入れたのではないというこの考え方は、チベットにも共有されていた。しかしそれがモンゴル族、とりわけバルガのもとで大きな政治運動となって高揚した背景には、ロシアというもう一つの強力な後ろ盾が、バルガの独立意識をいっそう高めたという事情がある。「バルガはいつでも中国(キタイ)とはかかわりがなく、かかわりがあるのは満洲(マンジュ)族=清朝だけである」(バラーノフ)という主張を理解するのでなければ、当時のバルガ族の運動を理解したことにはならないのである。

遊牧モンコル族と農耕漢族の対立

ホロンボイルはなぜこのように過激に独立の気風に燃えたったのであろうか。それはモンゴル人の遊牧生活のための草原が比較的よく保たれているうえに、農耕漢族が押し寄せてくる最前線だったというのが一つの理由であろう。…

遊牧民から見た農耕の漢族に対する、ほとんどトラウマに近い恐怖心は数百年にわたってつちかわれた民族的な伝統になっている。そこから、多発したモンゴル人の反漢暴動をラティモアは次のように説明している。

「漢族によるモンゴル植民はモンゴル人の絶滅を意味するものであった。1891年から1930年にかけて起った、数えきれないほどのモンゴル人の蜂起はまずこのことによって説明できる。蜂起の目的は地域自治であったり、満洲帝国の復興であったり、内外モンゴルの統一など、指導者はいろいろと宣言したが、いずれも漢族の入植がもたらす重圧、漢族の横暴がますます増大する一方で、モンゴル人の絶望感がますます深まることで不可避となったものであり、家畜のように死ぬくらいなら、いっそ戦って死んだ方がましだという悲痛な思いとなって爆発したものである。」

マンジュ族の清朝政府は漢族が遊牧地帯に無制限に侵入し、牧草地を耕地に変えて、遊牧民の生活を不可能にしてしまうこの重大な弊害を防ぐための方策をとっていた。しかし17世紀になると、農耕地帯における人口増のために、耕地を求めてモンゴル人の伝統的な牧地に侵入する農耕民の波はおさえがたいものになっていた。しかも、ねらわれるのは、最も草の成育のいい、遊牧民にとってもかけがえのない牧草地であった。

かたや農耕と比較して、遊牧は生産性においておよぶべくもなく、さらに農耕は勤勉、計画性、労働作業の綿密さなど、人間生活におけるさまざまな徳性をはぐくむものになっている。しかも、この食料の生産性の高さは人間そのものの生産性と深く結びついている。

遊牧は死滅すべきか

…独立運動に失敗して、若いときに内モンゴルから脱出して諸国の大学で教えているというハルトードさん…かれが、故郷から離れてすいぶん時間がたった今でも、どうしても見てしまうという悪夢をこんなふうに話してくれた。

「ある朝、目がさめてみると、地平線の彼方から漢族の女たちが、手に手に赤ん坊をかかえて押し寄せてくる。その列は地平線にびっしり並んでますます近づいてくる。恐怖心に押しひしがれて息が詰まりそうになって目がさめる。」

そして、ハルトードさんは私によく言った。「...漢族は武器も何もなくてもモンゴル人を滅ぼすことができます。牧草地を耕地に変えて、そこでどんどん子供を産む。私たちはどこで生きていけますか。解決方法は、モンゴル人民共和国のように、自分の独立国をもつしかないのです」と。

この悪夢は、残念なことに21世紀に入った今日、現実になってしまった。今日、中国の内モンゴルではいたるところで、遊牧生活の断末魔が演じられており、そのことを描き出した、痛切な映画が作られ、私たちの前に送りとどけられている。

私たちは、そのことを、支配する農耕民による遊牧民の排除、抑圧という図式だけではなく、遊牧は死滅すべきかという文明の根本的な問題として、またさらにすすんで、民族の独立の意味という点からも考えなければならない。

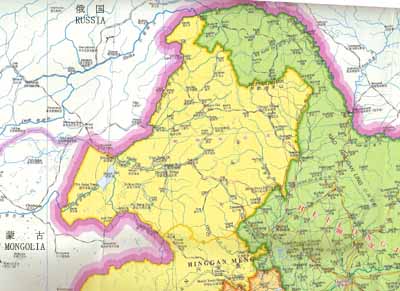

現在のホロンボイル・呼倫貝爾市

[拡大図] [詳細図]