2006年 11月 |

「民族」と「エスニック」は違う!? [2006-11-30 09:20 by satotak]

バイバルス -カイロに行ったテュルク系マムルーク [2006-11-25 06:29 by satotak]

英雄叙事詩 -コーカサスの口承文芸- [2006-11-14 08:05 by satotak]

草原の民と山岳の民が織りなす歴史 -北コーカサス- [2006-11-08 12:35 by satotak]

チョラ・バトゥル -タタール人の記憶- [2006-11-02 15:29 by satotak]

バイバルス -カイロに行ったテュルク系マムルーク [2006-11-25 06:29 by satotak]

英雄叙事詩 -コーカサスの口承文芸- [2006-11-14 08:05 by satotak]

草原の民と山岳の民が織りなす歴史 -北コーカサス- [2006-11-08 12:35 by satotak]

チョラ・バトゥル -タタール人の記憶- [2006-11-02 15:29 by satotak]

2006年 11月 30日

青柳まちこ編・監訳「『エスニック』とは何か」(新泉社 1996)より:

「民族」のルーツ

民族という語は、中国語に里帰りした日本生まれの言葉である。しかしエスニシティはそうではない。明らかに外国生まれ、強いていえば、アメリカ生まれの用語である。民族という語は、日常の新聞やテレビのニュースでお馴染みの言葉であるから、何となくわかったような気分になるが、エスニシティやエスニック集団はそうではない。

民族の英訳を、辞書で引くとpeople, ethnic group, ethnicity, nationと出てくる。しかしpeopleは私たちの感覚では、もっとごくごく一般的な「人びと」という感じであるし、nationではUnitedNations(国際連合)のような使い道からいって、「国家」あるいは「国民」という印象が強い。ethnic group, ethnicityでは、民族とエスニック集団とは同じだということになってしまう。フランス語もほぼ英語に近い用法らしい。ドイツ語のVolkは日本語の民族にやや近いのであろうか。英語以外の言語に関してはよくわからないので、ひとまずおくとして、少なくとも英語に関していえば、日本語の「民族」に相当する語彙がないようである.

では、そもそも明治時代に、民族という用語はどのような内容を意味するものとして用いられたのであろうか。

安田浩によれば、今日の民族という概念に合致する用語の使用契機を作ったのは、!882年に発刊された雑誌『日本人』と新聞『日本』であるという。この『日本人』は国粋主義の立場から、明治政府の欧化主義を批判するものであった。『日本人』創刊号には、「這般の所謂国粋なる者は……大和民族の間に千古万古より遺伝し来たり化醇し来たり、終に当代に到るまで保存しつづけるもの」とある。つまり日本という国家の主体を担うものとして、古来の歴史、伝統、文化を実体化した「大和民族」という人間の集団を設定しようとしたものらしい。また加藤弘之は1887年、ドイツの民族国家論を「族民的の建国並びに族民主義」として翻訳した際に、族民、民種、種族、国民などとさまざまな用語を使いつつ、それらが国家を形成する主体であることを強調しようとしたという(尹健次「民族幻想の蹉跌」『思想』1993.12)。

なお川田によれば、これより早く福沢諭吉『文明論之概略』(1875)が「国体とは、一種族の人民相集て憂楽を共にし、他国人に対して自他の別を作り……」として、種族を使用していたという(川田順造r民族」r世界民族問題事典』平凡社、1995)。

こうして日本語では、国家を担うものとしての、統一体である人間集団を指す初期のさまざまな用語の中から、「民族」と「国民」が生き延びたといってもよいであろう。ただ誕生時の民族の意味あいは、現在では国民という用語の方がふさわしいように思われる。明治から約100年を経て、国家と結びついた人間集団である国民から、民族は語義の上で袂を分かち、いまだにあいまいな部分を残してはいるものの、ほぼ定着した使用法ができたといえよう。

その定着してきた「民族」の使用法はどんなものであろうか。私たちがもっとも基礎的な知識を獲得する学校教育の場での使用法をみてみよう。

「民族とは、同じ宗教、生活様式、社会制度などを有し、同じ文化を共有するという帰属意識を持つ人類の集団である」(『高校生の世界 地理A』帝国書院)

「衣食住だけでなく、言語、宗教、生活習慣は文化の重要な要素である。文化を同じくする人びとは、互いに仲間であると感じやすい。このように文化を共有するという意識(共属意識)を持つ人類の集団は、民族とよばれる」(『新しい社会 地理』東京書籍)

「いっぱんに同じ言語を話し、同じ生活慣習や価値観・考え方を持つ人のグループを民族とよんでいる。世界の国々には、いくつかの民族が集まってひとつの国を作っているものが多い」(『中学校社会 地理』学校図書)

民族とエスニック集団の違い

ここで改めてエスニック集団と民族は同じものであろうかという疑問に立ち返らなければならない。

もし同じであるとするなら、何をいまさらエスニシティとかエスニック集団とか、新しい言葉を振りかざして議論する必要があるのかということにもなる。違うとするならば、どのような点が違うのかを明瞭にしなければならない。本書では、エスニック集団を民族集団、エスニシティを民族性と置き換えることはしなかった。それはエスニック集団と民族を異なる概念としてとらえた方が、より便利であると考えたからである。民族とエスニック集団は構成上似たようなものであるとしても、その差異は以下の点にあるだろう。

1. まず第一に、エスニック集団は他の類似集団とともに、それを包括する上位の社会に含まれているという点である。ここでいう上位の社会とは、近代国家である場合もあれば、近代以前の王国、都市国家、首長国あるいは植民地政府のような場合もあるであろう。本書に含まれた論文の大部分が、包括的社会の存在を概念規定に加えている。包括的社会の存在に触れていないものも、アメリカ合衆国の国内問題や、アフリカの都市状況をあつかうなかで、それを当然のことと考えている節がある。

一方、民族は、その上に包括的社会があることを必ずしも条件としていない。中学で学習した「ゲルマン民族の大移動」などという言葉は、今でも耳に残っているが、このような使用法に際しては、上位の社会はまったく関係がない。明治以来しだいに定着して使われるようになってきた民族という用語は、このような場面にそのまま残しておく方が、混乱がないのではないか。

2. エスニック集団と民族の属性についての差異は、すべて上記の点に由来するといえよう。単独で存在することも可能な民族(それは実際にはほとんどあり得ないかもしれないが)に比して、包括的社会の一分子であることを運命づけられているエスニック集団は、必然的に他者とのひんぱんな相互作用を持つようになる。本書には「みずからも同定し、他者からも同定される」というような説明がしばしば登場しているが、この同定作業は、相互に密接な関係がある他者との比較があって、はじめて問題となることである。

3. エスニック集団は原初的なものか、操作的なものかといったような議論もしばしば行なわれている。ごく大ざっぱないい方をするならば、民族という概念では成員性がより原初的であり、エスニック集団という概念では成員性の操作性はより高いと考えられるのではないか。エスニック集団であっても、まったく自由に自己の帰属を操作的に選択することは難しいであろう。しかし、ある範囲内で、他者との利害得失のなかで、自己の帰属集団を選択することは十分に考えられるからである。

4. エスニック理論のなかでもっとも注目を集めたバルトの境界論も、密接な相互作用があってはじめて生じる現象にかかわっている。担い手である人間が流動しても、なお境界は存続するという考え方は、静的な民族論からはなかなか出てこない。換言すれば、エスニック集団の方が民族より流動性が高いといえよう。エスニックを集団ではなく、範疇としてとらえようとする傾向も、その流動性にあると考えられる。

上述のような観点をもう一度整理してみよう。

国民:国家を構成する個々人、あるいはその全体を指す(『平凡社大百科事典』)。国民は国家があってはじめて成立する概念である。明治期の日本に国民(前述のように、当時は民族、国民、族民、民種、種族などさまざまな用語が模索されたようであるが)意識が叫ばれるようになったことは、この意味でうなずける。現代世界は地球上のあらゆる人間を国家に組み込んでしまったようにみえる。本来国家の枠内に入る意志のない人びと、あるいは国家やその政府が何であるかを知らない人びとさえも、国家の線引のなかに取り込まれてしまった。

民族:上述の中学・高校の教科書にみられた定義で十分であろう。民族は国家の枠組みとは別に広がっている。したがって国家すなわち国民を超えて民族が拡大している場合もあれば、一国家が一民族で構成されている場合もあるであろうし、一つの国家内に複数の民族が含まれる場合もあるであろう。最後の事例の場合が、ここで取り上げるエスニック集団である。換言すれば、民族はある条件のもとでエスニック集団となる。

エスニック集団:その内容については本書に収められた諸論文が、それぞれ述べているのでここでは触れない。ただし前二者との関係を明らかにするために、国家のような上位の社会のなかに複数の民族が共存する場合、その一つ一つはエスニック集団であるとのみ記しておこう。

…

[アニヤ・P・ロイス著「キリスト教徒でもユダヤ教徒でもなく」(1982)より(森雅文訳)]

定義の本質

定義に問題のある概念は数多い。「エスニック・アイデンティティ」「エスニック集団」「エスニシティ」もそうであろう。私たちは整然とした輪郭を持つ完璧な定義を創り出し、隣接する概念との混乱を回避したいという誘惑に駆られている。…

むろん、曖昧な概念を定義することを、断念すべきであるといっているのではない。定義づけようとするものに近似した、融通性のあるおおまかな定義で、私たちは満足しなければならない。また、例外や矛盾を調整しようとして、自らの無力さにうろたえる必要もない。「エスニック・アイデンティティ」「エスニック集団」「エスニシティ」は、人間行動上のやりとりや、行為を方向づけること、それにもとづいて行動させられるということから、その形式と内容が作り上げられている概念である。そこには、人間行動に関してもみられるように、連続性や変化が存在する。

こうした観点から、次のような定義を示しておく。「エスニック集団」とは、――たんなる想定であるにせよ―― 顕在的な特徴と価値観にもとづいた共通の歴史様式を共有し、他者との相互行為の過程を通じて、この様式を共有していると自らを同定する人びとが引き合いに出す準拠集団である。「エスニック・アイデンティティ」とは、自らを他とは区別される一つの集団として同定する集団の、価値観、象徴、共通の歴史に関連した、その成員の感情の総和である。「エスニシティ」とは単純に、エスニックにもとづいた行為であるとする。これらの定義は、私たちが「エスニック」と呼ぶような範疇を区分するのに有効であり、それらが変化することをも射程に入れる柔軟性を備えている。エスニック・アイデンティティやそれに関連する現象についての従来の見解には、このような柔軟性に欠けるものもあった。従来の観点がもたらす、本章の表題に掲げたような「エスニック」の定義は、定義論争の吟味にあたり格好の出発点になるであろう。…

「民族」のルーツ

民族という語は、中国語に里帰りした日本生まれの言葉である。しかしエスニシティはそうではない。明らかに外国生まれ、強いていえば、アメリカ生まれの用語である。民族という語は、日常の新聞やテレビのニュースでお馴染みの言葉であるから、何となくわかったような気分になるが、エスニシティやエスニック集団はそうではない。

民族の英訳を、辞書で引くとpeople, ethnic group, ethnicity, nationと出てくる。しかしpeopleは私たちの感覚では、もっとごくごく一般的な「人びと」という感じであるし、nationではUnitedNations(国際連合)のような使い道からいって、「国家」あるいは「国民」という印象が強い。ethnic group, ethnicityでは、民族とエスニック集団とは同じだということになってしまう。フランス語もほぼ英語に近い用法らしい。ドイツ語のVolkは日本語の民族にやや近いのであろうか。英語以外の言語に関してはよくわからないので、ひとまずおくとして、少なくとも英語に関していえば、日本語の「民族」に相当する語彙がないようである.

では、そもそも明治時代に、民族という用語はどのような内容を意味するものとして用いられたのであろうか。

安田浩によれば、今日の民族という概念に合致する用語の使用契機を作ったのは、!882年に発刊された雑誌『日本人』と新聞『日本』であるという。この『日本人』は国粋主義の立場から、明治政府の欧化主義を批判するものであった。『日本人』創刊号には、「這般の所謂国粋なる者は……大和民族の間に千古万古より遺伝し来たり化醇し来たり、終に当代に到るまで保存しつづけるもの」とある。つまり日本という国家の主体を担うものとして、古来の歴史、伝統、文化を実体化した「大和民族」という人間の集団を設定しようとしたものらしい。また加藤弘之は1887年、ドイツの民族国家論を「族民的の建国並びに族民主義」として翻訳した際に、族民、民種、種族、国民などとさまざまな用語を使いつつ、それらが国家を形成する主体であることを強調しようとしたという(尹健次「民族幻想の蹉跌」『思想』1993.12)。

なお川田によれば、これより早く福沢諭吉『文明論之概略』(1875)が「国体とは、一種族の人民相集て憂楽を共にし、他国人に対して自他の別を作り……」として、種族を使用していたという(川田順造r民族」r世界民族問題事典』平凡社、1995)。

こうして日本語では、国家を担うものとしての、統一体である人間集団を指す初期のさまざまな用語の中から、「民族」と「国民」が生き延びたといってもよいであろう。ただ誕生時の民族の意味あいは、現在では国民という用語の方がふさわしいように思われる。明治から約100年を経て、国家と結びついた人間集団である国民から、民族は語義の上で袂を分かち、いまだにあいまいな部分を残してはいるものの、ほぼ定着した使用法ができたといえよう。

その定着してきた「民族」の使用法はどんなものであろうか。私たちがもっとも基礎的な知識を獲得する学校教育の場での使用法をみてみよう。

「民族とは、同じ宗教、生活様式、社会制度などを有し、同じ文化を共有するという帰属意識を持つ人類の集団である」(『高校生の世界 地理A』帝国書院)

「衣食住だけでなく、言語、宗教、生活習慣は文化の重要な要素である。文化を同じくする人びとは、互いに仲間であると感じやすい。このように文化を共有するという意識(共属意識)を持つ人類の集団は、民族とよばれる」(『新しい社会 地理』東京書籍)

「いっぱんに同じ言語を話し、同じ生活慣習や価値観・考え方を持つ人のグループを民族とよんでいる。世界の国々には、いくつかの民族が集まってひとつの国を作っているものが多い」(『中学校社会 地理』学校図書)

民族とエスニック集団の違い

ここで改めてエスニック集団と民族は同じものであろうかという疑問に立ち返らなければならない。

もし同じであるとするなら、何をいまさらエスニシティとかエスニック集団とか、新しい言葉を振りかざして議論する必要があるのかということにもなる。違うとするならば、どのような点が違うのかを明瞭にしなければならない。本書では、エスニック集団を民族集団、エスニシティを民族性と置き換えることはしなかった。それはエスニック集団と民族を異なる概念としてとらえた方が、より便利であると考えたからである。民族とエスニック集団は構成上似たようなものであるとしても、その差異は以下の点にあるだろう。

1. まず第一に、エスニック集団は他の類似集団とともに、それを包括する上位の社会に含まれているという点である。ここでいう上位の社会とは、近代国家である場合もあれば、近代以前の王国、都市国家、首長国あるいは植民地政府のような場合もあるであろう。本書に含まれた論文の大部分が、包括的社会の存在を概念規定に加えている。包括的社会の存在に触れていないものも、アメリカ合衆国の国内問題や、アフリカの都市状況をあつかうなかで、それを当然のことと考えている節がある。

一方、民族は、その上に包括的社会があることを必ずしも条件としていない。中学で学習した「ゲルマン民族の大移動」などという言葉は、今でも耳に残っているが、このような使用法に際しては、上位の社会はまったく関係がない。明治以来しだいに定着して使われるようになってきた民族という用語は、このような場面にそのまま残しておく方が、混乱がないのではないか。

2. エスニック集団と民族の属性についての差異は、すべて上記の点に由来するといえよう。単独で存在することも可能な民族(それは実際にはほとんどあり得ないかもしれないが)に比して、包括的社会の一分子であることを運命づけられているエスニック集団は、必然的に他者とのひんぱんな相互作用を持つようになる。本書には「みずからも同定し、他者からも同定される」というような説明がしばしば登場しているが、この同定作業は、相互に密接な関係がある他者との比較があって、はじめて問題となることである。

3. エスニック集団は原初的なものか、操作的なものかといったような議論もしばしば行なわれている。ごく大ざっぱないい方をするならば、民族という概念では成員性がより原初的であり、エスニック集団という概念では成員性の操作性はより高いと考えられるのではないか。エスニック集団であっても、まったく自由に自己の帰属を操作的に選択することは難しいであろう。しかし、ある範囲内で、他者との利害得失のなかで、自己の帰属集団を選択することは十分に考えられるからである。

4. エスニック理論のなかでもっとも注目を集めたバルトの境界論も、密接な相互作用があってはじめて生じる現象にかかわっている。担い手である人間が流動しても、なお境界は存続するという考え方は、静的な民族論からはなかなか出てこない。換言すれば、エスニック集団の方が民族より流動性が高いといえよう。エスニックを集団ではなく、範疇としてとらえようとする傾向も、その流動性にあると考えられる。

上述のような観点をもう一度整理してみよう。

国民:国家を構成する個々人、あるいはその全体を指す(『平凡社大百科事典』)。国民は国家があってはじめて成立する概念である。明治期の日本に国民(前述のように、当時は民族、国民、族民、民種、種族などさまざまな用語が模索されたようであるが)意識が叫ばれるようになったことは、この意味でうなずける。現代世界は地球上のあらゆる人間を国家に組み込んでしまったようにみえる。本来国家の枠内に入る意志のない人びと、あるいは国家やその政府が何であるかを知らない人びとさえも、国家の線引のなかに取り込まれてしまった。

民族:上述の中学・高校の教科書にみられた定義で十分であろう。民族は国家の枠組みとは別に広がっている。したがって国家すなわち国民を超えて民族が拡大している場合もあれば、一国家が一民族で構成されている場合もあるであろうし、一つの国家内に複数の民族が含まれる場合もあるであろう。最後の事例の場合が、ここで取り上げるエスニック集団である。換言すれば、民族はある条件のもとでエスニック集団となる。

エスニック集団:その内容については本書に収められた諸論文が、それぞれ述べているのでここでは触れない。ただし前二者との関係を明らかにするために、国家のような上位の社会のなかに複数の民族が共存する場合、その一つ一つはエスニック集団であるとのみ記しておこう。

…

[アニヤ・P・ロイス著「キリスト教徒でもユダヤ教徒でもなく」(1982)より(森雅文訳)]

定義の本質

定義に問題のある概念は数多い。「エスニック・アイデンティティ」「エスニック集団」「エスニシティ」もそうであろう。私たちは整然とした輪郭を持つ完璧な定義を創り出し、隣接する概念との混乱を回避したいという誘惑に駆られている。…

むろん、曖昧な概念を定義することを、断念すべきであるといっているのではない。定義づけようとするものに近似した、融通性のあるおおまかな定義で、私たちは満足しなければならない。また、例外や矛盾を調整しようとして、自らの無力さにうろたえる必要もない。「エスニック・アイデンティティ」「エスニック集団」「エスニシティ」は、人間行動上のやりとりや、行為を方向づけること、それにもとづいて行動させられるということから、その形式と内容が作り上げられている概念である。そこには、人間行動に関してもみられるように、連続性や変化が存在する。

こうした観点から、次のような定義を示しておく。「エスニック集団」とは、――たんなる想定であるにせよ―― 顕在的な特徴と価値観にもとづいた共通の歴史様式を共有し、他者との相互行為の過程を通じて、この様式を共有していると自らを同定する人びとが引き合いに出す準拠集団である。「エスニック・アイデンティティ」とは、自らを他とは区別される一つの集団として同定する集団の、価値観、象徴、共通の歴史に関連した、その成員の感情の総和である。「エスニシティ」とは単純に、エスニックにもとづいた行為であるとする。これらの定義は、私たちが「エスニック」と呼ぶような範疇を区分するのに有効であり、それらが変化することをも射程に入れる柔軟性を備えている。エスニック・アイデンティティやそれに関連する現象についての従来の見解には、このような柔軟性に欠けるものもあった。従来の観点がもたらす、本章の表題に掲げたような「エスニック」の定義は、定義論争の吟味にあたり格好の出発点になるであろう。…

2006年 11月 25日

佐藤次高著「マムルーク -異教の世界からきたイスラムの支配者たち」(東大出版会 1991)より:

…マムルークとは、「奴隷」を意味するアラビア語である。「奴隷」というと、私たちはまずアメリカ社会の黒人奴隷を思いうかべる。人格を否定され、足に重い鎖をひきずりながら過酷な農業労働に従事する者たち、というのが一般的なイメージであろう。しかし、イスラム社会の奴隷について考える場合には、このような奴隷観をいったんとり払っておかなければならない。むろんイスラム社会の奴隷も主人の所有物であり、戦争捕虜や略奪による奴隷も数多く存在したが、彼らのなかには軍人として社会的な成功を収める者もあれば、商人の代理として遠隔地での取引に活躍する者も少なくなかった。また、歌舞音曲にすぐれた才能を発揮するばかりでなく、法学や神学などのイスラム諸学を身にづけた女奴隷も珍しくはなかった。このような奴隷のあり方を正しく理解するためには、奴隷についての新しいものさしを用意しておくことが必要だと思うからである。…

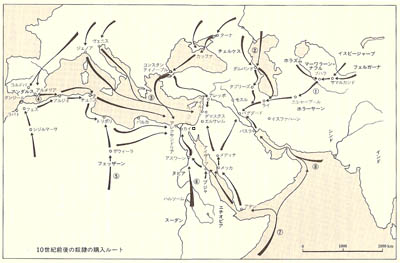

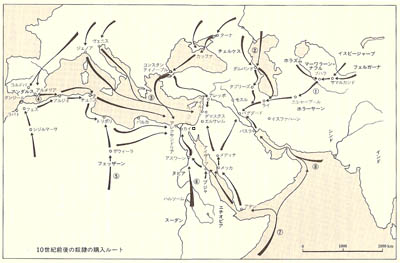

10世紀前後の奴隷購入ルート [拡大図]

後述するように、イランやイラクの一部地域では農業労働にしたがう奴隷も、わずかではあるが存在した。しかしイスラム社会でのきわだった特徴は、家内奴隷と軍事奴隷が中心的な役割を演じてきたことである。とりわけ奴隷軍人のマムルークは、9世紀以降、カリフやアミール(軍司令官)の私兵としてしだいにその勢力を伸長し、やがてカリフの改廃をも自由におこなうようになった。しかもマムルーク軍人の台頭はイラクやエジプトの地域だけに限られていたのではなく、北インド、トルコ、アンダルス(イベリア半島南部)などイスラム世界のほぼ全域にわたっていた。…

このように奴隷、あるいは奴隷出身のマムルーク軍人は、9世紀から19世紀にいたるまで約1000年の長期間にわたってイスラム諸王朝(注1)の軍隊の中核をなし、アラブ人やイラン人をはじめとするムスリム大衆の支配者として君臨しつづけた。しかもその活躍の範囲は、モンゴル時代のイランなどのように例外はあるにせよ、イスラム世界のほとんど全域にわたっていた。もともとマムルークとは、奴隷商人によってもたらされた異民族出身の奴隷兵を意味している。いったいどのようにして彼らは国家の軍事力を掌握し、イスラム共同体(ウンマ)の防衛者となることができたのであろうか。…

つぎは、マムルークから身を起こしてスルタン位を手中にした人物の例である。

◇バイバルス・アルブンドクダーリー(1277年没)

バイバルスは黒海北方のキプチャク草原に住むトルコ系クマン族の出身であった。1242年、モンゴルのアナス・ハーンがクマン族を襲ってバイバルスらを捕虜とし、アナトリアのシヴァスで奴隷商人に売り渡した。バイバルス 14歳のころのことであった。その後この商人はシリアのハマーにバイバルスをもたらし、ここの君主であったマリク・アルマンスールに売却したが、肌が褐色であるとの理由で返却されてしまった。ついでバイバルスはダマスクスへ連れていかれ、800ディルハム(約40ディーナール)で買い手がついたものの、今度は片目に白そこひの斑点があるとの理由でふたたび返却されることになった。もう一度ハマーに戻ったバイバルスは、そこに滞在していたアイユーブ朝のアミール・アイダキーン・アルブンドクダーリーにようやくひきとられ、彼の手によって奴隷身分から解放されたのである。

1246年、バイバルスは新しい主人にしたがってカイロに入ったが、スルタン・サーリフは突如アイダキーンの財産を没収し、バイバルスをもみずからの所有としてしまった。これ以後、バイバルスはスルタンに直属するバフリー・マムルーク軍の一員としてしだいに頭角をあらわしてゆくことになる。彼が最初に就いた職はスルタンの衣装係(ジャムダール)であったが、1249年にルイ九世がダミエッタを占領したときには、バフリー・マムルーク軍の長アクターイが不在であったために、一時的にこの軍の指揮をとることを命じられた。また翌年のマンスーラの戦いでは、バフリー・マムルーク軍を率いて十字軍を破り、ルイ九世を捕虜とすることに成功した。しかしこのような輝かしい戦果のゆえに、マムルーク朝の第二代スルタンとなったアイバクはバフリー・マムルーク軍の勢力伸長を恐れ、1254年にはその長であるアクターイを殺害する挙に出た。身の危険を感じたバイバルスは、仲間とともにカイロを脱出し、ダマスクスのマリク・アンナースィルのもとへ落ちのびていった。

あしかけ7年にわたるシリアでの放浪生活は、バイバルスの苦難の時代であった。ナースィルとの不和が生じると、今度はカラクのムギースのもとに身を寄せたが、エジプト軍との敗戦によってムギースからも疎んじられるようになった。しかし『バイバルス伝』を著したイブン・アブド・アッザーヒル(1292年没)は、「バイバルスは7年間異郷にあったが、少なきにたえ、けっして仲間(フシュダーシーヤ)を見捨てることはなかった。これこそ彼の男らしさ(ムルッワ〉の証明である」と述べている。バイバルスの巻き返しを可能にしたのは、彼の軍人としてのすぐれた資質ばかりでなく、このような人間性にもよるところが大きかったにちがいない。

東方からのモンゴル軍の脅威によって、バイバルスの不遇の時代にはようやく終止符がうたれた。1259年、エジプトのスルタン・クトズと和解したバイバルスは対モンゴル軍の司令官に任命され、翌年のアイン・ジャールートの戦い(注2)では、キトブガー配下のモンゴル軍に壊滅的な打撃を与えた。この戦いに先立ってクトズはアレッポの総督職をバイバルスに約束していたが、戦後この約束をまもらないことを理由にクトズを殺害したバイバルスは、みずからマムルーク朝の第五代スルタンに就任した。この時、バイバルスはおよそ33歳であった。

即位後のバイバルスは、アッバース朝カリフの擁立やバリード(駅伝)網の整備によって国内体制を整えると、1265年から対十字軍戦争にのりだし、シリアの海岸地帯にあるカイサーリーヤ、ハイファー、サファド、ヤーファー、アンターキヤ(アンティォキア)などの諸都市をつぎつぎと奪回した。この間にモンゴル軍とも戦い、1275年には、アルメニアに遠征してシースやアヤースなどの諸都市を征服した。17年の治世のあいだに38回のシリア遠征をおこない、そのうちモンゴル軍との戦いが9回、十字軍との戦いは12回におよんだという。カイロとダマスクスのあいだでさえ750キロメートルあまりの距離があることを考えれば、右の数字はバイバルスが人並外れた気力と体力の持主であったことをしめしていよう。このような輝かしい戦歴のゆえに、バイバルスはいまでもアラブの偉大な英雄として民間に語り継がれている。

バイバルスはカラコルムまで商人をつかわして男女のトルコ人奴隷を買い求め、彼が所有するマムルークの数だけでも4000に達したと伝えられる。その家族についていえば、シリアに来住したフワーリズミーヤ(ホラズム軍)の長ベルケ・ハーンの娘、モンゴル人のアミール・ノカーイの娘、おなじくモンゴル人のアミール・カラーイの娘、クルドのシャフラズーリーヤ族の娘を妻にもち、女奴隷の子供をふくめて五男七女をもうけた。バイバルスはまた、イスラム信仰の擁護と文化の発展にも力を注ぎ、カイロではザーヒリーヤ学院の建設、アーフィーヤ・モスクの建設、アズハル・モスクの修築、ダマスクスではウマイヤ・モスクの修築、ザイン・アルアービディーン廟墓の改築などはば広い建設事業を手掛けた。

1277年7月、アナトリアでモンゴルとルーム・セルジューク朝の連合軍を破ったパイバルスは、ダマスクスに帰還して恒例の馬乳酒(クミズ)による祝杯を上げたが、急に腹痛を発し、まもなくこの地で没した。まだ50歳に満たない若さであった。遺体は現在のザーヒリーヤ図書館のある墓地に葬られたが、死因はクミズの飲み過ぎであったとも、毒殺であったともいわれる。…

(注1) イスラム諸王朝:「イスラム国家・王朝年代図」参照

(注2) アイン・ジャールートの戦い:「イル・ハン朝(フレグ・ウルス)」参照

…マムルークとは、「奴隷」を意味するアラビア語である。「奴隷」というと、私たちはまずアメリカ社会の黒人奴隷を思いうかべる。人格を否定され、足に重い鎖をひきずりながら過酷な農業労働に従事する者たち、というのが一般的なイメージであろう。しかし、イスラム社会の奴隷について考える場合には、このような奴隷観をいったんとり払っておかなければならない。むろんイスラム社会の奴隷も主人の所有物であり、戦争捕虜や略奪による奴隷も数多く存在したが、彼らのなかには軍人として社会的な成功を収める者もあれば、商人の代理として遠隔地での取引に活躍する者も少なくなかった。また、歌舞音曲にすぐれた才能を発揮するばかりでなく、法学や神学などのイスラム諸学を身にづけた女奴隷も珍しくはなかった。このような奴隷のあり方を正しく理解するためには、奴隷についての新しいものさしを用意しておくことが必要だと思うからである。…

10世紀前後の奴隷購入ルート [拡大図]

後述するように、イランやイラクの一部地域では農業労働にしたがう奴隷も、わずかではあるが存在した。しかしイスラム社会でのきわだった特徴は、家内奴隷と軍事奴隷が中心的な役割を演じてきたことである。とりわけ奴隷軍人のマムルークは、9世紀以降、カリフやアミール(軍司令官)の私兵としてしだいにその勢力を伸長し、やがてカリフの改廃をも自由におこなうようになった。しかもマムルーク軍人の台頭はイラクやエジプトの地域だけに限られていたのではなく、北インド、トルコ、アンダルス(イベリア半島南部)などイスラム世界のほぼ全域にわたっていた。…

このように奴隷、あるいは奴隷出身のマムルーク軍人は、9世紀から19世紀にいたるまで約1000年の長期間にわたってイスラム諸王朝(注1)の軍隊の中核をなし、アラブ人やイラン人をはじめとするムスリム大衆の支配者として君臨しつづけた。しかもその活躍の範囲は、モンゴル時代のイランなどのように例外はあるにせよ、イスラム世界のほとんど全域にわたっていた。もともとマムルークとは、奴隷商人によってもたらされた異民族出身の奴隷兵を意味している。いったいどのようにして彼らは国家の軍事力を掌握し、イスラム共同体(ウンマ)の防衛者となることができたのであろうか。…

つぎは、マムルークから身を起こしてスルタン位を手中にした人物の例である。

◇バイバルス・アルブンドクダーリー(1277年没)

バイバルスは黒海北方のキプチャク草原に住むトルコ系クマン族の出身であった。1242年、モンゴルのアナス・ハーンがクマン族を襲ってバイバルスらを捕虜とし、アナトリアのシヴァスで奴隷商人に売り渡した。バイバルス 14歳のころのことであった。その後この商人はシリアのハマーにバイバルスをもたらし、ここの君主であったマリク・アルマンスールに売却したが、肌が褐色であるとの理由で返却されてしまった。ついでバイバルスはダマスクスへ連れていかれ、800ディルハム(約40ディーナール)で買い手がついたものの、今度は片目に白そこひの斑点があるとの理由でふたたび返却されることになった。もう一度ハマーに戻ったバイバルスは、そこに滞在していたアイユーブ朝のアミール・アイダキーン・アルブンドクダーリーにようやくひきとられ、彼の手によって奴隷身分から解放されたのである。

1246年、バイバルスは新しい主人にしたがってカイロに入ったが、スルタン・サーリフは突如アイダキーンの財産を没収し、バイバルスをもみずからの所有としてしまった。これ以後、バイバルスはスルタンに直属するバフリー・マムルーク軍の一員としてしだいに頭角をあらわしてゆくことになる。彼が最初に就いた職はスルタンの衣装係(ジャムダール)であったが、1249年にルイ九世がダミエッタを占領したときには、バフリー・マムルーク軍の長アクターイが不在であったために、一時的にこの軍の指揮をとることを命じられた。また翌年のマンスーラの戦いでは、バフリー・マムルーク軍を率いて十字軍を破り、ルイ九世を捕虜とすることに成功した。しかしこのような輝かしい戦果のゆえに、マムルーク朝の第二代スルタンとなったアイバクはバフリー・マムルーク軍の勢力伸長を恐れ、1254年にはその長であるアクターイを殺害する挙に出た。身の危険を感じたバイバルスは、仲間とともにカイロを脱出し、ダマスクスのマリク・アンナースィルのもとへ落ちのびていった。

あしかけ7年にわたるシリアでの放浪生活は、バイバルスの苦難の時代であった。ナースィルとの不和が生じると、今度はカラクのムギースのもとに身を寄せたが、エジプト軍との敗戦によってムギースからも疎んじられるようになった。しかし『バイバルス伝』を著したイブン・アブド・アッザーヒル(1292年没)は、「バイバルスは7年間異郷にあったが、少なきにたえ、けっして仲間(フシュダーシーヤ)を見捨てることはなかった。これこそ彼の男らしさ(ムルッワ〉の証明である」と述べている。バイバルスの巻き返しを可能にしたのは、彼の軍人としてのすぐれた資質ばかりでなく、このような人間性にもよるところが大きかったにちがいない。

東方からのモンゴル軍の脅威によって、バイバルスの不遇の時代にはようやく終止符がうたれた。1259年、エジプトのスルタン・クトズと和解したバイバルスは対モンゴル軍の司令官に任命され、翌年のアイン・ジャールートの戦い(注2)では、キトブガー配下のモンゴル軍に壊滅的な打撃を与えた。この戦いに先立ってクトズはアレッポの総督職をバイバルスに約束していたが、戦後この約束をまもらないことを理由にクトズを殺害したバイバルスは、みずからマムルーク朝の第五代スルタンに就任した。この時、バイバルスはおよそ33歳であった。

即位後のバイバルスは、アッバース朝カリフの擁立やバリード(駅伝)網の整備によって国内体制を整えると、1265年から対十字軍戦争にのりだし、シリアの海岸地帯にあるカイサーリーヤ、ハイファー、サファド、ヤーファー、アンターキヤ(アンティォキア)などの諸都市をつぎつぎと奪回した。この間にモンゴル軍とも戦い、1275年には、アルメニアに遠征してシースやアヤースなどの諸都市を征服した。17年の治世のあいだに38回のシリア遠征をおこない、そのうちモンゴル軍との戦いが9回、十字軍との戦いは12回におよんだという。カイロとダマスクスのあいだでさえ750キロメートルあまりの距離があることを考えれば、右の数字はバイバルスが人並外れた気力と体力の持主であったことをしめしていよう。このような輝かしい戦歴のゆえに、バイバルスはいまでもアラブの偉大な英雄として民間に語り継がれている。

バイバルスはカラコルムまで商人をつかわして男女のトルコ人奴隷を買い求め、彼が所有するマムルークの数だけでも4000に達したと伝えられる。その家族についていえば、シリアに来住したフワーリズミーヤ(ホラズム軍)の長ベルケ・ハーンの娘、モンゴル人のアミール・ノカーイの娘、おなじくモンゴル人のアミール・カラーイの娘、クルドのシャフラズーリーヤ族の娘を妻にもち、女奴隷の子供をふくめて五男七女をもうけた。バイバルスはまた、イスラム信仰の擁護と文化の発展にも力を注ぎ、カイロではザーヒリーヤ学院の建設、アーフィーヤ・モスクの建設、アズハル・モスクの修築、ダマスクスではウマイヤ・モスクの修築、ザイン・アルアービディーン廟墓の改築などはば広い建設事業を手掛けた。

1277年7月、アナトリアでモンゴルとルーム・セルジューク朝の連合軍を破ったパイバルスは、ダマスクスに帰還して恒例の馬乳酒(クミズ)による祝杯を上げたが、急に腹痛を発し、まもなくこの地で没した。まだ50歳に満たない若さであった。遺体は現在のザーヒリーヤ図書館のある墓地に葬られたが、死因はクミズの飲み過ぎであったとも、毒殺であったともいわれる。…

(注1) イスラム諸王朝:「イスラム国家・王朝年代図」参照

(注2) アイン・ジャールートの戦い:「イル・ハン朝(フレグ・ウルス)」参照

2006年 11月 14日

「コーカサスを知るための60章」(明石書店 2006)より(筆者:坂井弘紀):

コーカサスの諸民族は様々なジャンルの口承文芸を代々伝えてきた。それらには共通する点が多いものの、この地域の多様な民族構成のあり方が反映されている。一説によると、コーカサスの口承文芸には、2500〜3000年前からその伝統があるといわれるほど、長い歴史がある。口承文芸には彼らの古来の記憶が織り込まれている。コーカサスの口承文芸の特徴の一つは、多くのすぐれた詩人を輩出したことであり、彼らがこの地域の現代文学の礎を築いたといえるであろう。

コーカサスの諸民族の口承文芸の主なジャンルとして、民謡、昔話、伝説、叙事詩、ことわざ、なぞなぞなどが挙げられる。…

コーカサスの口承文芸の中心的なジャンルは英雄叙事詩である。英雄叙事詩は、「民族」の運命や英雄たちとのかかわりをテーマとした英雄物語で、そこには彼らの歴史的な記憶が投影されている。英雄叙事詩はその「民族的」な性格から民族叙事詩と呼ばれることもある。長く口承で語り継がれてきたが、19世紀以来、採録されるようになり、多くのテキストが出版されてきた。ではここで代表的な叙事詩の例をいくつか取り上げよう。

『ナルト』(注1)はコーカサスの英雄叙事詩を代表する作品である。この作品は、オセットやアディゲ、イングーシ、アブハズ、チェチェン、カラチャイ・バルカル、クムクなどほとんどのコーカサス諸民族に広がる。『ナルト』では、ソスラン(オセット)、もしくはソズリュコ(チェルケス)と呼ばれる勇士を中心にナルトの英雄たちの活躍が描かれる。部族社会の神話と古代の歴史的出来事を叙述するモチーフとが結び付いており、そこにはコーカサスを舞台に活躍したスキタイやアランのフォークロアの痕跡が見られるともいわれる。『ナルト』には、インド・ヨーロッパ系神話に見られる「神聖・戦闘・生産」の三機能的な思考が反映されていることが指摘されている。このほか、古代ギリシアの口承文芸やイギリスの『アーサー王伝説』、日本神話など世界各地の神話や伝説、口承文芸との関連がしばしば指摘され、研究者の関心を惹いている。

『サスンのダヴィト』はアルメニアを代表する英雄叙事詩である。アルメニアの歴史に関する伝説や英雄物語を取り入れながら、民間の語り手たちによって何代にもわたって語り伝えられてきた。この作品は、『サナサルとバグダサル兄弟』、ダヴィトの父を描く『大ムヘル』、『サスンのダヴィト』、『小ムヘル』の四つの部からなる。サスンの地を敵から守るアルメニアの人々の戦いをテーマにしたこの叙事詩は、851年に起きたアラブの徴税官に対する農民の蜂起に基づいているといわれる。ダヴィトの像はヴァリアントによって多様であるものの、勇敢さ、慈悲深さ、高貴さや純真さ、そして力強さという性格を兼ねそなえた英雄とされている。この叙事詩は、1873年に初めて書き取られ、その後ホヴハンネス・トゥマニヤンなど多くのアルメニア詩人が、この作品に霊感を得て作品を生み出した。現在でもアルメニア文化の象徴的存在となっている。

またグルジアには英雄叙事詩『アミラン』などの作品が伝わる。キリスト教が伝来する以前のグルジアの世界観を伝える『アミラン』は、主人公アミランと神との戦いを描いている。アミランは「太陽の子」とされ、人々に火をもたらしたために神により罰せられ、コーカサスの巌につながれた。このようなアミランの姿は、ギリシア神話のプロメテウスを彷彿とさせる。この作品をプロメテウス伝説に由来すると考える意見もあり、グルジア文化の奥深さを考えるうえで興味深いものである。

アゼルバイジャンには、『キタブ・デデ・ゴルグッド』や『キョログル』などの有名な叙事詩(ダスタン)がある。『キタブ・デデ・ゴルグッド』は伝説的な賢者ゴルグドについて歌った作品で、彼らの祖先に当たるオグズ族の伝統を色濃く残し、アゼルバイジャンの民族文化の象徴ともなっている。また『キョログル』は、16世紀末の農民反乱を題材とした作品といわれ、主人公キョログルは民衆の側に立ち、権力者と戦う義賊として描かれている。なお、これらの作品は、アゼルバイジャンのみならず、トルコやトルクメン、ウズベクやカザフなど中央ユーラシアのテュルク系諸民族にも広がっている。

ノガイやクムク、カラチャイ・バルカルなど北コーカサスのテュルク系民族にも多くの英雄叙事詩が伝わる。『エディゲ』(注2)、『カラサイとカズ』、『ショラ・バトゥル』(注3)、『アディル・スルタン』、『コプランル・バトゥル』などが彼らの代表的な作品として知られている。これらの作品は、キプチャク草原の遊牧政権ノガイ・オルダ(15〜17世紀)の歴史を伝承している。この一連の叙事詩は「ノガイ大系」ともいわれ、中央アジアやヴォルガ・ウラル地域のテュルク系諸民族(カザフ、カラカルパク、ウズベク、タタール、バシュコルトなど)にも広く伝えられている。北コーカサスのテュルク系民族の叙事詩には16〜18世紀に中央ユーラシアを猛攻したカルマク(モンゴル系遊牧国家ジュンガル)やサファヴー朝の軍事的中核であったテュルク系シーア派の騎馬軍団「クズルバス(キズィルバーシュ)」などとの戦いが描かれる。

ソ連崩壊後のコーカサスでは、以上に挙げたような叙事詩を始めとする口承芸が改めて強く脚光を浴びるようになり、「新しい時代」に生きるコーカサスの人びとの文化的アイデンティティとなっている。

(注1) 「ナルト叙事詩」参照

(注2) 「エディゲ」参照

(注3) 「チョラ・バトゥル -タタール人の記憶-」参照

(参考) 「中央ユーラシア・テュルクの叙事詩」参照

コーカサスの諸民族は様々なジャンルの口承文芸を代々伝えてきた。それらには共通する点が多いものの、この地域の多様な民族構成のあり方が反映されている。一説によると、コーカサスの口承文芸には、2500〜3000年前からその伝統があるといわれるほど、長い歴史がある。口承文芸には彼らの古来の記憶が織り込まれている。コーカサスの口承文芸の特徴の一つは、多くのすぐれた詩人を輩出したことであり、彼らがこの地域の現代文学の礎を築いたといえるであろう。

コーカサスの諸民族の口承文芸の主なジャンルとして、民謡、昔話、伝説、叙事詩、ことわざ、なぞなぞなどが挙げられる。…

コーカサスの口承文芸の中心的なジャンルは英雄叙事詩である。英雄叙事詩は、「民族」の運命や英雄たちとのかかわりをテーマとした英雄物語で、そこには彼らの歴史的な記憶が投影されている。英雄叙事詩はその「民族的」な性格から民族叙事詩と呼ばれることもある。長く口承で語り継がれてきたが、19世紀以来、採録されるようになり、多くのテキストが出版されてきた。ではここで代表的な叙事詩の例をいくつか取り上げよう。

『ナルト』(注1)はコーカサスの英雄叙事詩を代表する作品である。この作品は、オセットやアディゲ、イングーシ、アブハズ、チェチェン、カラチャイ・バルカル、クムクなどほとんどのコーカサス諸民族に広がる。『ナルト』では、ソスラン(オセット)、もしくはソズリュコ(チェルケス)と呼ばれる勇士を中心にナルトの英雄たちの活躍が描かれる。部族社会の神話と古代の歴史的出来事を叙述するモチーフとが結び付いており、そこにはコーカサスを舞台に活躍したスキタイやアランのフォークロアの痕跡が見られるともいわれる。『ナルト』には、インド・ヨーロッパ系神話に見られる「神聖・戦闘・生産」の三機能的な思考が反映されていることが指摘されている。このほか、古代ギリシアの口承文芸やイギリスの『アーサー王伝説』、日本神話など世界各地の神話や伝説、口承文芸との関連がしばしば指摘され、研究者の関心を惹いている。

『サスンのダヴィト』はアルメニアを代表する英雄叙事詩である。アルメニアの歴史に関する伝説や英雄物語を取り入れながら、民間の語り手たちによって何代にもわたって語り伝えられてきた。この作品は、『サナサルとバグダサル兄弟』、ダヴィトの父を描く『大ムヘル』、『サスンのダヴィト』、『小ムヘル』の四つの部からなる。サスンの地を敵から守るアルメニアの人々の戦いをテーマにしたこの叙事詩は、851年に起きたアラブの徴税官に対する農民の蜂起に基づいているといわれる。ダヴィトの像はヴァリアントによって多様であるものの、勇敢さ、慈悲深さ、高貴さや純真さ、そして力強さという性格を兼ねそなえた英雄とされている。この叙事詩は、1873年に初めて書き取られ、その後ホヴハンネス・トゥマニヤンなど多くのアルメニア詩人が、この作品に霊感を得て作品を生み出した。現在でもアルメニア文化の象徴的存在となっている。

またグルジアには英雄叙事詩『アミラン』などの作品が伝わる。キリスト教が伝来する以前のグルジアの世界観を伝える『アミラン』は、主人公アミランと神との戦いを描いている。アミランは「太陽の子」とされ、人々に火をもたらしたために神により罰せられ、コーカサスの巌につながれた。このようなアミランの姿は、ギリシア神話のプロメテウスを彷彿とさせる。この作品をプロメテウス伝説に由来すると考える意見もあり、グルジア文化の奥深さを考えるうえで興味深いものである。

アゼルバイジャンには、『キタブ・デデ・ゴルグッド』や『キョログル』などの有名な叙事詩(ダスタン)がある。『キタブ・デデ・ゴルグッド』は伝説的な賢者ゴルグドについて歌った作品で、彼らの祖先に当たるオグズ族の伝統を色濃く残し、アゼルバイジャンの民族文化の象徴ともなっている。また『キョログル』は、16世紀末の農民反乱を題材とした作品といわれ、主人公キョログルは民衆の側に立ち、権力者と戦う義賊として描かれている。なお、これらの作品は、アゼルバイジャンのみならず、トルコやトルクメン、ウズベクやカザフなど中央ユーラシアのテュルク系諸民族にも広がっている。

ノガイやクムク、カラチャイ・バルカルなど北コーカサスのテュルク系民族にも多くの英雄叙事詩が伝わる。『エディゲ』(注2)、『カラサイとカズ』、『ショラ・バトゥル』(注3)、『アディル・スルタン』、『コプランル・バトゥル』などが彼らの代表的な作品として知られている。これらの作品は、キプチャク草原の遊牧政権ノガイ・オルダ(15〜17世紀)の歴史を伝承している。この一連の叙事詩は「ノガイ大系」ともいわれ、中央アジアやヴォルガ・ウラル地域のテュルク系諸民族(カザフ、カラカルパク、ウズベク、タタール、バシュコルトなど)にも広く伝えられている。北コーカサスのテュルク系民族の叙事詩には16〜18世紀に中央ユーラシアを猛攻したカルマク(モンゴル系遊牧国家ジュンガル)やサファヴー朝の軍事的中核であったテュルク系シーア派の騎馬軍団「クズルバス(キズィルバーシュ)」などとの戦いが描かれる。

ソ連崩壊後のコーカサスでは、以上に挙げたような叙事詩を始めとする口承芸が改めて強く脚光を浴びるようになり、「新しい時代」に生きるコーカサスの人びとの文化的アイデンティティとなっている。

(注1) 「ナルト叙事詩」参照

(注2) 「エディゲ」参照

(注3) 「チョラ・バトゥル -タタール人の記憶-」参照

(参考) 「中央ユーラシア・テュルクの叙事詩」参照

2006年 11月 08日

「コーカサスを知るための60章」(明石書店 2006)より(筆者:赤坂恒明):

コーカサス山脈の北方に広がる草原地帯は、西はハンガリー盆地から東は満洲平原にまで至る、中央ユーラシアを東西に貫く大草原の一部を成しており、古来より騎馬遊牧民族の活動の場であった。

有史以来、長らく北コーカサスの草原地帯にて活躍していたのは、キンメリア人、スキタイ人、サルマタイ人、アラン人など、インド・ヨーロッパ語族に属する東イラン系の言語を話す人々であった。しかし、4世紀以降、内陸アジアの草原地帯から、フン、アヴァル(ダゲスタンの現代アヴァル人とは別集団)など、アルタイ系の言語を話していたと考えられるモンゴロイド形質の遊牧民族が西進、6世紀には突厥(とっけつ)〈古代トルコ帝国〉の勢力がこの地域にまで及んだ。次いで、7世紀には、トルコ系のブルガル人が、黒海北岸から北コーカサスに至る草原地帯に「大ブルガリア」を建国し、ブルガル人と近縁関係にあったハザル人が、ヴォルガ川下流域からダゲスタン方面にハザル可汗(カガン)国を樹立した。ハザル可汗国は、アラブの北進を阻止し、王家がユダヤ教を信奉したことで有名である。さらに、9世紀より、ブルガル人やハザル人のとは別系統のトルコ系言語を話す遊牧民族が東方から移住してきた。その代表がキプチャク人(クマン人、ポロヴェツ人)である。

このように、北コーカサスの草原地帯には、もともと東イラン系の遊牧民族が居住していたのであるが、東方からトルコ系の遊牧諸集団が波状に西進し、この地域の民族構成を著しく変えた。もっとも、東イラン系のアラン人(アス人)は、勢力は縮小しながらも、なおも一定程度の勢力を保っていた。こうして、北コーカサスの草原地帯には、13世紀の初めまでに、キプチャク人やアス人の小王国が成立した。

13世紀、チンギス・ハンの孫バトゥを総帥とするモンゴル帝国の騎馬軍団が、北コーカサスをも席巻した。モンゴル帝国の西北部を構成する政権 −中央アジア北部から北コーカサス、黒海北岸方面を支配した− は、しばしば「キプチャク・ハン国」「金帳汗国」の名のもとに呼ばれる。キプチャク人やアス人の多くはモンゴルの支配下に入り、彼らの一部は、遠く元朝のもとで皇帝(ハーン)の親衛隊となり、元朝後期の政局や、元朝解体後のモンゴル高原の歴史に、大きな足跡を残している。なお、モンゴルのために国を失ったアス人は、西遷してハンガリー盆地に移住した人々(ヤス人。言語的にハンガリー化)もいたが、コーカサスの山岳地帯に逃避する人々も多かった。今日のオセット人は彼らの子孫であると考えられている。

ところで、コーカサス山脈の北斜面から北麓には、北西コーカサス系の言語や北東コーカサス系の言語を話す、コーカソイド(ユーロペオイド)形質の人々が居住していた。前者は、広義のチェルケス人(アディゲ人、カバルダ人ほかを含む)で、後者は、現在のチェチェンやダゲスタンの山岳地帯に住む人々の祖先である。彼らも、基本的にはモンゴル政権の支配下に入ったようであるが、その実態については、今日なお不明の点が多い。

なお、キプチャク・ハン国のモンゴル人は、人口のうえで多数を占めるキプチャク人の影響によって、言語・文化的にキプチャク・トルコ化したが、北西コーカサスとダゲスタンの住民の一部も、言語的にキプチャク・トルコ化している。すなわち、現代のダゲスタン中部平野部のクムク人、北西コーカサスのカラチャイ人とバルカル人の祖先がそれである(なお、クムク人のトルコ語は、文章語としてアラビア文字によって書き記され、近世、ダゲスタンにおける世俗的な共通語として機能した)。

キプチャク・ハン国の時代、キプチャク人やチェルケス人は、奴隷として黒海・地中海交易の商品として盛んに輸出され、彼らのなかにはマムルーク(奴隷軍人)として、エジプトやシリアで活躍する人々も現れた。また、それまで北コーカサスには東方正教を中心とするキリスト教が広まっていたが、モンゴル支配期よりイスラーム化が進み始めるようになった。

キプチャク・ハン国の解体に伴い、北コーカサスの東部はアストラハン・ハン国、西部はクリミア・ハン国の支配下に入った。アストラハン・ハン国は16世紀中葉にロシアに滅ぼされ、16世紀後半にはテレク・コサックが成立し、ロシア人勢力が扶植された。

17世紀、チベット仏教を信奉するオイラト(西モンゴル)系のトルゴート人(カルムイク人)が西進し、主に今日のカザフスタンの西部に遊牧生活を送っていたノガイ人(キプチャク・トルコ系)を撃破、ヴォルガ川を渡って北コーカサスに進入した。カルムイク人の進撃はカバルダ人によって阻止されたが、ヴォルガ川西岸からドン川方面の草原地帯はカルムイク人によって占拠された。壊滅したノガイ人は四散して、今日のダゲスタンの北部の草原地帯からコーカサス山脈北麓の各地に移住し、彼らの一部はクリミア・ハン国の支配下に入った。

クリミア・ハン国は、16世紀後半、オスマン朝の保護国となった。クリミアのハンは、北西コーカサスの(広義の)チェルケス人のもとに皇子を送り、チェルケス人貴族はクリミア皇子と婚姻関係を結び、ハンに服属した。オスマン朝の君主は、チェルケス人に対するクリミア・ハンの宗主権を認めてはいたが、チェルケス人支配者に対して、直接、命令を送り、称号を与えていた。なお、チェルケス人の間にイスラーム教が広まったのは、クリミア・ハン国の支配期においてであった。

さて、近代化を推し進めたロシアは、1768年、オスマン朝およびその属国クリミア・ハン国と戦い、これらを撃破した。かくて締結された1744年のキュチュク・カイナルジャ条約でクリミア・ハン国がオスマン朝から「独立」したのに伴い、チェルケス人の一部を構成するカバルダ人は、ロシアの支配下に入った。オスマン朝は、ロシアの侵略を防ぐために、黒海沿岸に要塞を建設または再建し、クリミアに代わってチェルケス人を直接統治しようと試みた。また、クリミア・ハン国の滅亡(1783年)後、チェルケス人とオスマン朝の協力によって、クリミア・ハンの一族を戴いたクバン・ハン国が建てられている。しかし、1787〜92年の露土戦争で、オスマン朝の主要拠点であるアナバ要塞が陥落し、18世紀末には、黒海コサック(後のクバン・コサック)が成立し、ロシア人による植民、農業開発が進められた。そして、1829年のアドリアノーブル条約で、オスマン朝はチェルケス人に対する権利を放棄した。その後、ロシアは1864年、北西コーカサスを制・併合した。ロシアの弾圧等により、北西コーカサスのムスリム住民の大多数はオスマン朝の領内に移住し、北西コーカサスの民族構成は大きく変容することとなった。

一方、北東コーカサスのダゲスタンの中部から南部においては、15〜16世紀、三つの封建領主の政権、すなわち、カーズィー・クムク(今日のラク人)のシャームハール政権、カイタクのウースミー政権、タバルサラン(タバサラン)のマァスーム政権が鼎立していたが、16世紀以降、イラン(サファヴィー朝)とオスマン朝、さらにロシアの三大勢力による争奪の場となった。住民の多くがスンナ派のムスリムであったダゲスタンは、オスマン朝の影響力が大きかったが、キュチュク・カイナルジャ条約の締結後、ロシアの進出が顕著となり、それに抗するイスラーム神秘主義教団、ナクシュバンディー教団の指導者たちによって率られた活動がチェチェンとダゲスタンを中心に活発化し(北西コーカサスにも波及)、シャイフ・マンスールの蜂起、さらにイスラーム国家の建設へと至るのである。

コーカサス山脈の北方に広がる草原地帯は、西はハンガリー盆地から東は満洲平原にまで至る、中央ユーラシアを東西に貫く大草原の一部を成しており、古来より騎馬遊牧民族の活動の場であった。

有史以来、長らく北コーカサスの草原地帯にて活躍していたのは、キンメリア人、スキタイ人、サルマタイ人、アラン人など、インド・ヨーロッパ語族に属する東イラン系の言語を話す人々であった。しかし、4世紀以降、内陸アジアの草原地帯から、フン、アヴァル(ダゲスタンの現代アヴァル人とは別集団)など、アルタイ系の言語を話していたと考えられるモンゴロイド形質の遊牧民族が西進、6世紀には突厥(とっけつ)〈古代トルコ帝国〉の勢力がこの地域にまで及んだ。次いで、7世紀には、トルコ系のブルガル人が、黒海北岸から北コーカサスに至る草原地帯に「大ブルガリア」を建国し、ブルガル人と近縁関係にあったハザル人が、ヴォルガ川下流域からダゲスタン方面にハザル可汗(カガン)国を樹立した。ハザル可汗国は、アラブの北進を阻止し、王家がユダヤ教を信奉したことで有名である。さらに、9世紀より、ブルガル人やハザル人のとは別系統のトルコ系言語を話す遊牧民族が東方から移住してきた。その代表がキプチャク人(クマン人、ポロヴェツ人)である。

このように、北コーカサスの草原地帯には、もともと東イラン系の遊牧民族が居住していたのであるが、東方からトルコ系の遊牧諸集団が波状に西進し、この地域の民族構成を著しく変えた。もっとも、東イラン系のアラン人(アス人)は、勢力は縮小しながらも、なおも一定程度の勢力を保っていた。こうして、北コーカサスの草原地帯には、13世紀の初めまでに、キプチャク人やアス人の小王国が成立した。

13世紀、チンギス・ハンの孫バトゥを総帥とするモンゴル帝国の騎馬軍団が、北コーカサスをも席巻した。モンゴル帝国の西北部を構成する政権 −中央アジア北部から北コーカサス、黒海北岸方面を支配した− は、しばしば「キプチャク・ハン国」「金帳汗国」の名のもとに呼ばれる。キプチャク人やアス人の多くはモンゴルの支配下に入り、彼らの一部は、遠く元朝のもとで皇帝(ハーン)の親衛隊となり、元朝後期の政局や、元朝解体後のモンゴル高原の歴史に、大きな足跡を残している。なお、モンゴルのために国を失ったアス人は、西遷してハンガリー盆地に移住した人々(ヤス人。言語的にハンガリー化)もいたが、コーカサスの山岳地帯に逃避する人々も多かった。今日のオセット人は彼らの子孫であると考えられている。

ところで、コーカサス山脈の北斜面から北麓には、北西コーカサス系の言語や北東コーカサス系の言語を話す、コーカソイド(ユーロペオイド)形質の人々が居住していた。前者は、広義のチェルケス人(アディゲ人、カバルダ人ほかを含む)で、後者は、現在のチェチェンやダゲスタンの山岳地帯に住む人々の祖先である。彼らも、基本的にはモンゴル政権の支配下に入ったようであるが、その実態については、今日なお不明の点が多い。

なお、キプチャク・ハン国のモンゴル人は、人口のうえで多数を占めるキプチャク人の影響によって、言語・文化的にキプチャク・トルコ化したが、北西コーカサスとダゲスタンの住民の一部も、言語的にキプチャク・トルコ化している。すなわち、現代のダゲスタン中部平野部のクムク人、北西コーカサスのカラチャイ人とバルカル人の祖先がそれである(なお、クムク人のトルコ語は、文章語としてアラビア文字によって書き記され、近世、ダゲスタンにおける世俗的な共通語として機能した)。

キプチャク・ハン国の時代、キプチャク人やチェルケス人は、奴隷として黒海・地中海交易の商品として盛んに輸出され、彼らのなかにはマムルーク(奴隷軍人)として、エジプトやシリアで活躍する人々も現れた。また、それまで北コーカサスには東方正教を中心とするキリスト教が広まっていたが、モンゴル支配期よりイスラーム化が進み始めるようになった。

キプチャク・ハン国の解体に伴い、北コーカサスの東部はアストラハン・ハン国、西部はクリミア・ハン国の支配下に入った。アストラハン・ハン国は16世紀中葉にロシアに滅ぼされ、16世紀後半にはテレク・コサックが成立し、ロシア人勢力が扶植された。

17世紀、チベット仏教を信奉するオイラト(西モンゴル)系のトルゴート人(カルムイク人)が西進し、主に今日のカザフスタンの西部に遊牧生活を送っていたノガイ人(キプチャク・トルコ系)を撃破、ヴォルガ川を渡って北コーカサスに進入した。カルムイク人の進撃はカバルダ人によって阻止されたが、ヴォルガ川西岸からドン川方面の草原地帯はカルムイク人によって占拠された。壊滅したノガイ人は四散して、今日のダゲスタンの北部の草原地帯からコーカサス山脈北麓の各地に移住し、彼らの一部はクリミア・ハン国の支配下に入った。

クリミア・ハン国は、16世紀後半、オスマン朝の保護国となった。クリミアのハンは、北西コーカサスの(広義の)チェルケス人のもとに皇子を送り、チェルケス人貴族はクリミア皇子と婚姻関係を結び、ハンに服属した。オスマン朝の君主は、チェルケス人に対するクリミア・ハンの宗主権を認めてはいたが、チェルケス人支配者に対して、直接、命令を送り、称号を与えていた。なお、チェルケス人の間にイスラーム教が広まったのは、クリミア・ハン国の支配期においてであった。

さて、近代化を推し進めたロシアは、1768年、オスマン朝およびその属国クリミア・ハン国と戦い、これらを撃破した。かくて締結された1744年のキュチュク・カイナルジャ条約でクリミア・ハン国がオスマン朝から「独立」したのに伴い、チェルケス人の一部を構成するカバルダ人は、ロシアの支配下に入った。オスマン朝は、ロシアの侵略を防ぐために、黒海沿岸に要塞を建設または再建し、クリミアに代わってチェルケス人を直接統治しようと試みた。また、クリミア・ハン国の滅亡(1783年)後、チェルケス人とオスマン朝の協力によって、クリミア・ハンの一族を戴いたクバン・ハン国が建てられている。しかし、1787〜92年の露土戦争で、オスマン朝の主要拠点であるアナバ要塞が陥落し、18世紀末には、黒海コサック(後のクバン・コサック)が成立し、ロシア人による植民、農業開発が進められた。そして、1829年のアドリアノーブル条約で、オスマン朝はチェルケス人に対する権利を放棄した。その後、ロシアは1864年、北西コーカサスを制・併合した。ロシアの弾圧等により、北西コーカサスのムスリム住民の大多数はオスマン朝の領内に移住し、北西コーカサスの民族構成は大きく変容することとなった。

一方、北東コーカサスのダゲスタンの中部から南部においては、15〜16世紀、三つの封建領主の政権、すなわち、カーズィー・クムク(今日のラク人)のシャームハール政権、カイタクのウースミー政権、タバルサラン(タバサラン)のマァスーム政権が鼎立していたが、16世紀以降、イラン(サファヴィー朝)とオスマン朝、さらにロシアの三大勢力による争奪の場となった。住民の多くがスンナ派のムスリムであったダゲスタンは、オスマン朝の影響力が大きかったが、キュチュク・カイナルジャ条約の締結後、ロシアの進出が顕著となり、それに抗するイスラーム神秘主義教団、ナクシュバンディー教団の指導者たちによって率られた活動がチェチェンとダゲスタンを中心に活発化し(北西コーカサスにも波及)、シャイフ・マンスールの蜂起、さらにイスラーム国家の建設へと至るのである。

2006年 11月 02日

山内昌之著「ラディカル・ヒストリー」(中公新書 1991)より:

タタールの叙事詩『チョラ・バトゥル』

『チョラ・バトゥル』は、ロシア帝国の前身たるモスクワ大公国がカザンを征服する直前に、クリミアとカザンの二大汗国で起きた事件とその背景となる社会条件をタタール語で記録した作品である。…

しかし、『チョラ・バトゥル』は、モスクワ=カザン関係やロシア人の征服について記述した歴史書でもなければ、最初から特定の個人が書いた年代記でもない。それは、16世紀の征服直後から数世代をかけて、今日の形に整えられながら口伝えで後世に伝承された文学的作品であり、トルコ文学史ではダスタンと呼ばれるジャンルに入る。ダスタンは言うなれば〈口誦化された歴史叙述〉である。この作品群は、中央ユーラシアに君臨したモンゴル帝国の各ハーンが統べた国家(ウルス)、キプチャク汗国やチャガタイ汗国の末裔として活躍したトルコ=モンゴル系のハーンを戴く国家の歴史的記憶を今日に伝えている。…

『チョラ・バトゥル』は、タタール人の歴史や文学の伝統の一部であるとともに、民族の偉業と悲劇を偲ばせる叙事詩の性格をも帯びている。それは、どのトルコ系民族の文章史料よりも早く「ロシア人」(ルース)を名指しの敵として言及した歴史の記録としても知られている。

ここで重要なのは、『チョラ・バトゥル』が文学作品だったにもかかわらず、ロシア人の支配の正統性に挑戦する大きな脅威になったことである。その証拠に、『チョラ・バトゥル』は文学作品としての価値はもとより、存在さえ幾度も抹殺されようとした。

ロシア帝国からグラスノスチ以前の時代を通して、公権力が変わらずにこのダスタンを嫌ったのは、ロシア人を敵として描いていたからだけではない。『チョラ・バトゥル』は、ソビエト体制やその中枢にいたロシア人に好都合と目された歴史叙述の試みに対する深い挑戦となっているからである。タタール人がこの作品を通して見た歴史は、ソ連の公式歴史学がこれまで主張してきた〈諸民族の歴史的友好〉、ロシア人やロシア国家との〈自発的な結合〉といったソ連の国家理念をあからさまに否定しかねない内容をもっている。…

しかし、ダスタンの目的は単に歴史的事件を描くことだけにあるのではない。それは、「正史」の果たす役割とは違った衝撃を後世に残す。ダスタンは、民族ぐるみの思い出を後世の人びとの感情のなかに沈殿させて、歴史的記憶を残すための理想的な世界を人びとの前にパノラマとして呈示するからである。

『チョラ・バトゥル』が今日のようなテキストをもつことになったのは、他のダスタンと同じく19世紀に入ってからである。しかし、それは特定の個人によってテキスト化されたのではない。いろいろな場所に住むさまざまな人びとが口誦伝承から文章に移し換えたのである。…

『チョラ・バトゥル』のあらすじ

クリミア汗国のハーンに仕える近習にナリク(ナレング)という勤勉な若者がいた。かれは、誰からも信頼される人間として知られており、勇敢で名誉を重んじる男でもあった。かれは、出仕していたハーンの宮廷でもひときわ目立つ存在であった。汗国を行き来する商人たちも、かれの目許すずしげな様子に殊の他ひかれるようになり、嗇(お)しまずに贈り物をするほどであった。この有様を見て、人心がナリクになびくのをおそれたハーンは、これはと思う花嫁を見つけることを名目に汗国各地を歩き回るように命じた。それでも、君寵から出たこの振舞いは、宮廷内部にナリクヘの嫉妬を燃え上がらせずにはおかなかった。

ナリクは、イディル(ヴォルガ)川とヤイク(ウラル川)の間に広がるハーンの領地を跋渉して、トゥルガイとヤイクに挟まれた土地の、とある村にたどりついた。そこで見るともなく休息していると、ひとりの婦人が火をおこしている風情に視線がいった。彼女は、慣習の教えに従って灰を踏みつけないように奥床しく動作に気遣っていた。その立居振舞に感心したナリクは、婦人に娘がいないかどうかを尋ねた。はたして妙齢の女子がいることを知ったナククは、それこそ、わが伴侶たるべしと思いを定めた。新妻の名は、メンリ・アルク・スル(ミングレ・スル)といった。

婚礼は、貴庶を問わずすべての人が参加して豪奢をきわめた。しかし、ハーンの嗣子は自制心を失ってメンリ・アルクの美貌の擒(とりこ)になった。彼女をわがものにせんと一計を案じて、王子はナリクを使者としてモスクワに送ろうとした。王子の奸計を悟った妻は、夫にモスクワへ出かけないように切々と訴えた。ナリクは怒って、妻の言い分に耳を傾けようとしなかった。それでも、ナリクは出発したように見せかけて、気取られずに家に戻ろうと密かに覚悟を決めていた。

その夜、果然、王子は主人の留守する家を訪れた。やむなくハーンの嗣子を家に招じ入れたメンリ・アルクは、ある逸話を語って聞かせた。

「わたしの父はイディル川のほとりに住む裕福な人物でした。かれはたくさんの馬を飼っていましたが、なかでも美しい子馬が気にいっていました。ある日、この子馬がふと寝込んでしまい、仲間の群れからはぐれてしまいました。そのとき、飢えた狼が子.馬に襲いかかり、後ろ足に噛みついたのです。折も折、狼を追跡してきた猟人がそこに姿をあらわしました。狼は森のなかに逃げ去りましたが、子馬は体が不自由なので動けずにそのままじっとしていました。ややときがあって、ライオンがこの獲物に襲いかかろうとしました。しかし、子馬の足に狼の歯の痕跡を見つけて、こう述べたと伝えられております。『余は百獣の王である。いかで他の者の食い残しにありつこうか』」

これを聞いた王子は気も動転しながら、若年にも似合わずどこでその物言いを学んだのかとメンリ・アルクに尋ねた。

物陰からことの顛末を見守っていたナリクは、立ち去ろうとした王子を襲って殺してしまった。王子の姿が見当らないことをいぶかしく思ったハーンは、側近の者たちに事情を問いただした。

すると、ナリクが進み出て一部始終を包み隠さずに申し立てた。ハーンはこれを一応諒としたが、君臣の関係をこれ以上保つことはできないとして、長年の忠勤を嘉しながら多くの金銀をあたえて、国土を立ち去るように永の暇をだした。

ナリクは妻とともに連袂(れんぺい)退去した。

夫が浪々中のある日、メンリ・アルクは夢を見た。

「燃えるような炎がわたしの足のあいだからほとばしり出ました。その尖端が天空までたどりついたのです。人びとが懸命に努力しても、その火を消し去ることはできませんでした。すると、暗雲が空をおおいつくしました。この雲間からは沛然とふりそそぐ雨が火を消しとめてくれました」

そして、彼女は夢見をこう意味づけている。

「わたしは力強いバトゥルを生むことになるでしょう」と。

ときは過ぎ去りゆく。ふたりのあいだに生まれたチョラ(チュラ)は、他の若者たちと一緒に牛の番をしている。そこに托鉢をなりわいとする年老いた旅のデルヴィーシュ(修道者)が飄然と姿をあらわした。ほかの子供たちがこの老人を気持悪がるのを尻目に、チョラだけは食べ物を供して尊敬を表すことを忘れなかった。村を立ち去る前に、デルヴィーシュは一頭の子馬を選び出して、その首筋に輪をつけてタスマル・ケルと命名した。こうしておいてから、かれはおもむろにチョラに向かって、チョラがそのうちに勇敢なバトゥルになること、子馬がそれにふさわしい優駿に育つことを預言した。

月日がたって、ハーンの徴税官アリー(ガリ)・ベイが年貢の取立てにやってきた。ナリクはじめ村人は、下にも置かぬもてなしでかれを迎えた。かれは、饗応をうけている間にもひとりの少年が視線をそらさずに自分を見つめているのに気がついた。それは、アリーの勢威を畏怖して視線を合わそうとしない大人たちと好対照だった。チョラには物を恐れるという風情がまったくなかった。徴税官は、村が十二分に自分をもてなしてくれたことに謝意を表して、税をとりたてずに辞去した。

ハーンは、アリーほどのもののふが税をとらずに帰還したことをいぶかしく感じた。しかし、剛胆な少年の話を聞くと興味をそそられて、チョラに会おうと言いだした。謁見が始まると、驚いたのはハーンのほうであった。

「そちはまだ豎子(じゅし)である。バトゥルではありえない。アリーを見よ。かれは長髯(ちょうぜん)を首筋のしりえで結ぶこともできる。その足音は7千もの兵士の足音に匹敵する。その力は千人のバトゥルに及ぶ。そちは、いったい何人力なのか」

チョラの答えは簡明であった。

「わたしは、わたしめにふさわしい者ひとりにあたります」

こう言い捨てるとすぐにハーンの前を辞去して、馬に乗って故郷の村に向かった。ハーンは40人ほどの家臣に後を追うことを命じた。チョラは追手がかかったのを知り、ひとまず下馬して身支度を整え迎え撃つ態勢をとった。かれは須臾(しゅゆ)のうちに敵をうちまかして、「爾余の旅人にも迷惑千万なれば犬ども鎖にてひとつなぎにし申し候」と書き添えてハーンのもとに送り届けた。

ハーンは満面に朱を注いで怒り、アリーに命じてチョラの村を劫掠(ごうりゃく)してかれの愛馬を鹵獲(ろかく)するように命じた。チョラは不在だった。アリーはナリクに侮辱を加えて馬を捕らえ、意気揚々と宮廷に戻った。ナリクはチョラを捜し求めて、ことの次第を委細切々と詩文に託して説明に及んだ。

チョラはまたしても馬を駆ってハーンの軍勢と干戈(かんか)を交え、再び勝利を収めて愛馬を奪い返した。しかし、もはや故郷に留まれぬと悟ったチョラは、一路新天地のカザンを目指して駒を走らせた。

途中、空高くまいあがるアックという鳥を見つけて、矢で射落とした。その鳥はカザンの大地に落ちて体を横たえた。カザンの住人たちは、腕に覚えのあるバトゥルを含めて、アックに突き刺さっている矢を見つけると驚きを隠さなかった。というのも、並みの技をもってしては、空を自由に飛翔するこの鳥を射ることはおぼつかなかったからだ。しかも、その矢を改めてみると覚えのないものだった。カザンの住人が用いる弓では到底使いこなせないほど長い矢であった。剛勇無双を自負してきたカザンのバトゥルたちはいたく自尊心を傷つけられた。

よくよく調べてみると、くだんの矢はちょうどカザンに着いたばかりのチョラ・バトゥルの持ち物だと知れた。すぐさまチョラに弓矢の技を競い合うべく、挑戦状が敲(たた)き付けられた。チョラ・バトゥルは弓矢を借り受けたが、その剛力をもちこたえられる弓はなかった。弦をひくたびごとに、弓はこわれた。そこで、チョラは愛馬にくくりつけてある愛用の弓を求めた。ひとりのバトゥルが出かけて弓を持参しようとしたが、重すぎて運べなかった。ふたり目のバトゥルが助け舟を出してようやく弓を持ってくることができた。こうして、弩弓を手にしたチョラは労せずして勝利をわがものにした。

面目を失ったカザンのバトゥル一同は、チョラを陥れようとして謀りごとをめぐらした。その度ごとにチョラは智略を縦横に発揮して危機をくぐりぬけた。

ある日、カザンのシャー・アリー・ハーン(シャー・ガリ)の息女サル・ハヌム(サル・カニ)は、32人のバトゥルにそれぞれ褒美を下賜した。ある者には名馬、別の者には刺繍のついた衣服、そして刀剣。他ならぬチョラはまだ中身のない金入れを賜った。この思いがけない仕打ちに困惑したチョラは、下賜品を堆肥の上に捨ててしまった。

そうこうするうちに、ロシアの兵力がカザンを襲っているという報がチョラのもとに届いた。32人のバトゥルたちがモスクワ人たちを押し戻さんと7日7晩も奮戦にあい努めたが、その甲斐もなくカザンの運命は風前のともしびであった。ハーンは側近たちに下問した。

「どうしてモスクワ人どもを撃退できぬのか。チョラ・バトゥルはいずこに在るのか」

君命をおびたカザンの長老たちがチョラをたずねて、弓矢をとりてロシア人とたたかうように愁訴した。チョラは答えなかった。不首尾を知ったハーンは自ら、鹵簿(ろぼ)を進めて、チョラの出陣を求めた。それでもチョラは動かなかった。こうしてようやく、サル・ハヌムが出駕する。王女はえりぬきの侍女たちを側に控えさせながら、涙ながらにチョラ・バトゥルに事態の急を告げて、出廬(しゅつろ)を懇請した。ようやくに応えたチョラは、それでも皮肉まじりに次のように糺すのを忘れなかった。

「王女さまは32人のバトゥルたちには貴重な賜り物をくだしおかれたのに、それがしには空の金入れを下賜されました。32人のバトゥルはたがわずにモスクワ人どもを追い返すことでしょう。どうして、それがし如きがこの部屋を立ち去る必要がありましょうか」

王女はたずねる。

「金入れはいまどこにあるの?」

チョラは答えて、いう。

「堆肥の上でございます」

サル・ハヌムと美人ぞろいの侍女たちは、息せききって堆肥のもとにかけより、そのなかに入り込むようにして目当ての品をさがした。侍女たちは、ようやくにして金入れを捜し出して、主人に献じた。サル・ハヌムはそれを開いて、八度も抱擁した剣を中にそっとしまった。チョラは狂喜した。この名刀『ギョク・チュブク』を振りかざして、チョラはカザンを包囲するロシア人たちのなかに突進していった。チョラはロシア人たちを撃退して、カザンの囲みを解くことに成功した。

チョラの勇武の前に一敗地にまみれたロシアの将官は、二度と師(いくさ)をおこさないこと、剣を佩びないことを誓約した。チョラは勝利の勲功によって、めでたくカザン汗国のハーンの「バシュ・バトゥル」つまり大将軍の位に陞(のぼ)つたのである。

敗北にうちひしがれたロシア人たちは、カザン再攻略を懲りずに企てていた。なかんずくチョラの力を削ぐにはどうしたものかと占星術師に相談をもちかけた。

占星術師は不気味な預言をした。やがてひとりのロシア人の少女がチョラ・バトゥルの子をみごもり、その男の子は長じるに及んで、実の父を殺すのだ、と。

ロシア人たちは、見目麗しい少女に秘命を授けてカザンにおくった。彼女は、チョラを見つけて同衾し、子を宿せばすぐロシアの地に戻るように命じられた。はたして、チョラはこの美女の擒(とりこ)になり、生活を共にするようになった。ややあって懐妊したロシア娘は故郷に戻った。

時が過ぎる……。

チョラがロシア娘に生ませた男子は、すくすくと成長した。

かれはまもなく、カザンに向かうロシアの軍勢の先鋒として指揮をとる。

カザン攻防をめぐる最後のたたかいのなかで、チョラ・バトゥルは実の子の手にかかって非業の最期をとげることになる。...

タタールの叙事詩『チョラ・バトゥル』

『チョラ・バトゥル』は、ロシア帝国の前身たるモスクワ大公国がカザンを征服する直前に、クリミアとカザンの二大汗国で起きた事件とその背景となる社会条件をタタール語で記録した作品である。…

しかし、『チョラ・バトゥル』は、モスクワ=カザン関係やロシア人の征服について記述した歴史書でもなければ、最初から特定の個人が書いた年代記でもない。それは、16世紀の征服直後から数世代をかけて、今日の形に整えられながら口伝えで後世に伝承された文学的作品であり、トルコ文学史ではダスタンと呼ばれるジャンルに入る。ダスタンは言うなれば〈口誦化された歴史叙述〉である。この作品群は、中央ユーラシアに君臨したモンゴル帝国の各ハーンが統べた国家(ウルス)、キプチャク汗国やチャガタイ汗国の末裔として活躍したトルコ=モンゴル系のハーンを戴く国家の歴史的記憶を今日に伝えている。…

『チョラ・バトゥル』は、タタール人の歴史や文学の伝統の一部であるとともに、民族の偉業と悲劇を偲ばせる叙事詩の性格をも帯びている。それは、どのトルコ系民族の文章史料よりも早く「ロシア人」(ルース)を名指しの敵として言及した歴史の記録としても知られている。

ここで重要なのは、『チョラ・バトゥル』が文学作品だったにもかかわらず、ロシア人の支配の正統性に挑戦する大きな脅威になったことである。その証拠に、『チョラ・バトゥル』は文学作品としての価値はもとより、存在さえ幾度も抹殺されようとした。

ロシア帝国からグラスノスチ以前の時代を通して、公権力が変わらずにこのダスタンを嫌ったのは、ロシア人を敵として描いていたからだけではない。『チョラ・バトゥル』は、ソビエト体制やその中枢にいたロシア人に好都合と目された歴史叙述の試みに対する深い挑戦となっているからである。タタール人がこの作品を通して見た歴史は、ソ連の公式歴史学がこれまで主張してきた〈諸民族の歴史的友好〉、ロシア人やロシア国家との〈自発的な結合〉といったソ連の国家理念をあからさまに否定しかねない内容をもっている。…

しかし、ダスタンの目的は単に歴史的事件を描くことだけにあるのではない。それは、「正史」の果たす役割とは違った衝撃を後世に残す。ダスタンは、民族ぐるみの思い出を後世の人びとの感情のなかに沈殿させて、歴史的記憶を残すための理想的な世界を人びとの前にパノラマとして呈示するからである。

『チョラ・バトゥル』が今日のようなテキストをもつことになったのは、他のダスタンと同じく19世紀に入ってからである。しかし、それは特定の個人によってテキスト化されたのではない。いろいろな場所に住むさまざまな人びとが口誦伝承から文章に移し換えたのである。…

『チョラ・バトゥル』のあらすじ

クリミア汗国のハーンに仕える近習にナリク(ナレング)という勤勉な若者がいた。かれは、誰からも信頼される人間として知られており、勇敢で名誉を重んじる男でもあった。かれは、出仕していたハーンの宮廷でもひときわ目立つ存在であった。汗国を行き来する商人たちも、かれの目許すずしげな様子に殊の他ひかれるようになり、嗇(お)しまずに贈り物をするほどであった。この有様を見て、人心がナリクになびくのをおそれたハーンは、これはと思う花嫁を見つけることを名目に汗国各地を歩き回るように命じた。それでも、君寵から出たこの振舞いは、宮廷内部にナリクヘの嫉妬を燃え上がらせずにはおかなかった。

ナリクは、イディル(ヴォルガ)川とヤイク(ウラル川)の間に広がるハーンの領地を跋渉して、トゥルガイとヤイクに挟まれた土地の、とある村にたどりついた。そこで見るともなく休息していると、ひとりの婦人が火をおこしている風情に視線がいった。彼女は、慣習の教えに従って灰を踏みつけないように奥床しく動作に気遣っていた。その立居振舞に感心したナリクは、婦人に娘がいないかどうかを尋ねた。はたして妙齢の女子がいることを知ったナククは、それこそ、わが伴侶たるべしと思いを定めた。新妻の名は、メンリ・アルク・スル(ミングレ・スル)といった。

婚礼は、貴庶を問わずすべての人が参加して豪奢をきわめた。しかし、ハーンの嗣子は自制心を失ってメンリ・アルクの美貌の擒(とりこ)になった。彼女をわがものにせんと一計を案じて、王子はナリクを使者としてモスクワに送ろうとした。王子の奸計を悟った妻は、夫にモスクワへ出かけないように切々と訴えた。ナリクは怒って、妻の言い分に耳を傾けようとしなかった。それでも、ナリクは出発したように見せかけて、気取られずに家に戻ろうと密かに覚悟を決めていた。

その夜、果然、王子は主人の留守する家を訪れた。やむなくハーンの嗣子を家に招じ入れたメンリ・アルクは、ある逸話を語って聞かせた。

「わたしの父はイディル川のほとりに住む裕福な人物でした。かれはたくさんの馬を飼っていましたが、なかでも美しい子馬が気にいっていました。ある日、この子馬がふと寝込んでしまい、仲間の群れからはぐれてしまいました。そのとき、飢えた狼が子.馬に襲いかかり、後ろ足に噛みついたのです。折も折、狼を追跡してきた猟人がそこに姿をあらわしました。狼は森のなかに逃げ去りましたが、子馬は体が不自由なので動けずにそのままじっとしていました。ややときがあって、ライオンがこの獲物に襲いかかろうとしました。しかし、子馬の足に狼の歯の痕跡を見つけて、こう述べたと伝えられております。『余は百獣の王である。いかで他の者の食い残しにありつこうか』」

これを聞いた王子は気も動転しながら、若年にも似合わずどこでその物言いを学んだのかとメンリ・アルクに尋ねた。

物陰からことの顛末を見守っていたナリクは、立ち去ろうとした王子を襲って殺してしまった。王子の姿が見当らないことをいぶかしく思ったハーンは、側近の者たちに事情を問いただした。

すると、ナリクが進み出て一部始終を包み隠さずに申し立てた。ハーンはこれを一応諒としたが、君臣の関係をこれ以上保つことはできないとして、長年の忠勤を嘉しながら多くの金銀をあたえて、国土を立ち去るように永の暇をだした。

ナリクは妻とともに連袂(れんぺい)退去した。

夫が浪々中のある日、メンリ・アルクは夢を見た。

「燃えるような炎がわたしの足のあいだからほとばしり出ました。その尖端が天空までたどりついたのです。人びとが懸命に努力しても、その火を消し去ることはできませんでした。すると、暗雲が空をおおいつくしました。この雲間からは沛然とふりそそぐ雨が火を消しとめてくれました」

そして、彼女は夢見をこう意味づけている。

「わたしは力強いバトゥルを生むことになるでしょう」と。

ときは過ぎ去りゆく。ふたりのあいだに生まれたチョラ(チュラ)は、他の若者たちと一緒に牛の番をしている。そこに托鉢をなりわいとする年老いた旅のデルヴィーシュ(修道者)が飄然と姿をあらわした。ほかの子供たちがこの老人を気持悪がるのを尻目に、チョラだけは食べ物を供して尊敬を表すことを忘れなかった。村を立ち去る前に、デルヴィーシュは一頭の子馬を選び出して、その首筋に輪をつけてタスマル・ケルと命名した。こうしておいてから、かれはおもむろにチョラに向かって、チョラがそのうちに勇敢なバトゥルになること、子馬がそれにふさわしい優駿に育つことを預言した。

月日がたって、ハーンの徴税官アリー(ガリ)・ベイが年貢の取立てにやってきた。ナリクはじめ村人は、下にも置かぬもてなしでかれを迎えた。かれは、饗応をうけている間にもひとりの少年が視線をそらさずに自分を見つめているのに気がついた。それは、アリーの勢威を畏怖して視線を合わそうとしない大人たちと好対照だった。チョラには物を恐れるという風情がまったくなかった。徴税官は、村が十二分に自分をもてなしてくれたことに謝意を表して、税をとりたてずに辞去した。

ハーンは、アリーほどのもののふが税をとらずに帰還したことをいぶかしく感じた。しかし、剛胆な少年の話を聞くと興味をそそられて、チョラに会おうと言いだした。謁見が始まると、驚いたのはハーンのほうであった。

「そちはまだ豎子(じゅし)である。バトゥルではありえない。アリーを見よ。かれは長髯(ちょうぜん)を首筋のしりえで結ぶこともできる。その足音は7千もの兵士の足音に匹敵する。その力は千人のバトゥルに及ぶ。そちは、いったい何人力なのか」

チョラの答えは簡明であった。

「わたしは、わたしめにふさわしい者ひとりにあたります」

こう言い捨てるとすぐにハーンの前を辞去して、馬に乗って故郷の村に向かった。ハーンは40人ほどの家臣に後を追うことを命じた。チョラは追手がかかったのを知り、ひとまず下馬して身支度を整え迎え撃つ態勢をとった。かれは須臾(しゅゆ)のうちに敵をうちまかして、「爾余の旅人にも迷惑千万なれば犬ども鎖にてひとつなぎにし申し候」と書き添えてハーンのもとに送り届けた。

ハーンは満面に朱を注いで怒り、アリーに命じてチョラの村を劫掠(ごうりゃく)してかれの愛馬を鹵獲(ろかく)するように命じた。チョラは不在だった。アリーはナリクに侮辱を加えて馬を捕らえ、意気揚々と宮廷に戻った。ナリクはチョラを捜し求めて、ことの次第を委細切々と詩文に託して説明に及んだ。

チョラはまたしても馬を駆ってハーンの軍勢と干戈(かんか)を交え、再び勝利を収めて愛馬を奪い返した。しかし、もはや故郷に留まれぬと悟ったチョラは、一路新天地のカザンを目指して駒を走らせた。

途中、空高くまいあがるアックという鳥を見つけて、矢で射落とした。その鳥はカザンの大地に落ちて体を横たえた。カザンの住人たちは、腕に覚えのあるバトゥルを含めて、アックに突き刺さっている矢を見つけると驚きを隠さなかった。というのも、並みの技をもってしては、空を自由に飛翔するこの鳥を射ることはおぼつかなかったからだ。しかも、その矢を改めてみると覚えのないものだった。カザンの住人が用いる弓では到底使いこなせないほど長い矢であった。剛勇無双を自負してきたカザンのバトゥルたちはいたく自尊心を傷つけられた。

よくよく調べてみると、くだんの矢はちょうどカザンに着いたばかりのチョラ・バトゥルの持ち物だと知れた。すぐさまチョラに弓矢の技を競い合うべく、挑戦状が敲(たた)き付けられた。チョラ・バトゥルは弓矢を借り受けたが、その剛力をもちこたえられる弓はなかった。弦をひくたびごとに、弓はこわれた。そこで、チョラは愛馬にくくりつけてある愛用の弓を求めた。ひとりのバトゥルが出かけて弓を持参しようとしたが、重すぎて運べなかった。ふたり目のバトゥルが助け舟を出してようやく弓を持ってくることができた。こうして、弩弓を手にしたチョラは労せずして勝利をわがものにした。

面目を失ったカザンのバトゥル一同は、チョラを陥れようとして謀りごとをめぐらした。その度ごとにチョラは智略を縦横に発揮して危機をくぐりぬけた。

ある日、カザンのシャー・アリー・ハーン(シャー・ガリ)の息女サル・ハヌム(サル・カニ)は、32人のバトゥルにそれぞれ褒美を下賜した。ある者には名馬、別の者には刺繍のついた衣服、そして刀剣。他ならぬチョラはまだ中身のない金入れを賜った。この思いがけない仕打ちに困惑したチョラは、下賜品を堆肥の上に捨ててしまった。

そうこうするうちに、ロシアの兵力がカザンを襲っているという報がチョラのもとに届いた。32人のバトゥルたちがモスクワ人たちを押し戻さんと7日7晩も奮戦にあい努めたが、その甲斐もなくカザンの運命は風前のともしびであった。ハーンは側近たちに下問した。

「どうしてモスクワ人どもを撃退できぬのか。チョラ・バトゥルはいずこに在るのか」

君命をおびたカザンの長老たちがチョラをたずねて、弓矢をとりてロシア人とたたかうように愁訴した。チョラは答えなかった。不首尾を知ったハーンは自ら、鹵簿(ろぼ)を進めて、チョラの出陣を求めた。それでもチョラは動かなかった。こうしてようやく、サル・ハヌムが出駕する。王女はえりぬきの侍女たちを側に控えさせながら、涙ながらにチョラ・バトゥルに事態の急を告げて、出廬(しゅつろ)を懇請した。ようやくに応えたチョラは、それでも皮肉まじりに次のように糺すのを忘れなかった。

「王女さまは32人のバトゥルたちには貴重な賜り物をくだしおかれたのに、それがしには空の金入れを下賜されました。32人のバトゥルはたがわずにモスクワ人どもを追い返すことでしょう。どうして、それがし如きがこの部屋を立ち去る必要がありましょうか」

王女はたずねる。

「金入れはいまどこにあるの?」

チョラは答えて、いう。

「堆肥の上でございます」

サル・ハヌムと美人ぞろいの侍女たちは、息せききって堆肥のもとにかけより、そのなかに入り込むようにして目当ての品をさがした。侍女たちは、ようやくにして金入れを捜し出して、主人に献じた。サル・ハヌムはそれを開いて、八度も抱擁した剣を中にそっとしまった。チョラは狂喜した。この名刀『ギョク・チュブク』を振りかざして、チョラはカザンを包囲するロシア人たちのなかに突進していった。チョラはロシア人たちを撃退して、カザンの囲みを解くことに成功した。

チョラの勇武の前に一敗地にまみれたロシアの将官は、二度と師(いくさ)をおこさないこと、剣を佩びないことを誓約した。チョラは勝利の勲功によって、めでたくカザン汗国のハーンの「バシュ・バトゥル」つまり大将軍の位に陞(のぼ)つたのである。

敗北にうちひしがれたロシア人たちは、カザン再攻略を懲りずに企てていた。なかんずくチョラの力を削ぐにはどうしたものかと占星術師に相談をもちかけた。

占星術師は不気味な預言をした。やがてひとりのロシア人の少女がチョラ・バトゥルの子をみごもり、その男の子は長じるに及んで、実の父を殺すのだ、と。

ロシア人たちは、見目麗しい少女に秘命を授けてカザンにおくった。彼女は、チョラを見つけて同衾し、子を宿せばすぐロシアの地に戻るように命じられた。はたして、チョラはこの美女の擒(とりこ)になり、生活を共にするようになった。ややあって懐妊したロシア娘は故郷に戻った。

時が過ぎる……。

チョラがロシア娘に生ませた男子は、すくすくと成長した。

かれはまもなく、カザンに向かうロシアの軍勢の先鋒として指揮をとる。

カザン攻防をめぐる最後のたたかいのなかで、チョラ・バトゥルは実の子の手にかかって非業の最期をとげることになる。...